导语:

修改发表于2025年07月12号 19点 阅读 3087 评论4 点赞30 ©著作权归作者所有

终于挨不过一个多月的喉咙嘶哑的难受,昨天去了杨中心五官科,喷了麻药,做了喉镜。医生诊断为咽喉糜烂,似有一结节。配了四盒药,嘱咐噤声一月,看效果。如不行,那就得手术了。于是,老实了不少,晚上10点半就乖乖地睡下了。

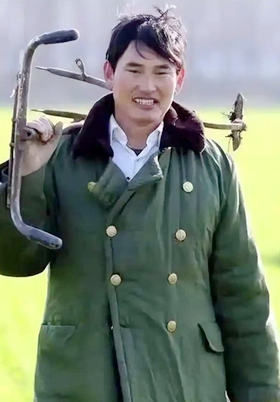

早晨9点方醒,睡眼迷蒙去卫生间,第一时间打开手机,看到占峰老师发在群里的一张照片(下图左),以及配话:“清晨,一个环卫工人在马路边吹笛。难得一见,热爱生活。”

原来占峰老师也是一个热爱生活的人,他每天早晨坚持去家门口的体育场跑步一小时。上两天还在群里发了一枚他近期的刻章《向死而生》,配话:“向死而生是指德国哲学家马丁·海德格尔在其存在论名著《存在与时间》中提出的哲学理念。他在书中用理性的推理详细的讨论了死的概念,并最终对人如何面对无法避免的死亡给出了一个终极答案:生命意义上的倒计时法—‘向死而生'。”占峰老师对生活的思考和热爱可窥一斑了。

想着前几天我刚发的《我的上班早晨》,也是拍摄了清晨暮色中去工地的农民工,不禁心底怜悯的感触油然而生,从不手机码字的我刷刷地写下了如下的两段话,作为回复:“@廖占峰 这个好!”

“本可以在家乡的山上吹,看着奔跑的牛羊;本可以在家乡的河边吹,吹乐那欢跳的鱼儿;本可以在田埂上吹,听那风吹麦浪,日晒豆箕;本可以在自家的小院里吹,想那葡萄红了,杏儿黄了,鸡鸭成群绕,娃儿满地跑……

洗漱了,再看群里,有了回应。秋水逸致老师:“原来生活可以充满诗意!可惜啊,生活的艰难挤压了诗意。”

占峰老师:“信笔美诗。魔都人,只能如此。”

两位老师的回复,不由得使我想起了那几位在星光大道上“秀”过的歌手,那掰玉米棒子的马广福,那帽檐遮阳的草帽姐,还有那出名后“教人唱歌”却五音不全的朱之文……看不到马广福后续的秀场,而草帽姐、大衣哥的秀场还在继续发展着,演绎着,难道这不都是为了生活吗?

丁老师发噱:“群又出了个散文家。”占峰还加了四个字:“一夜之间。”哪有一夜之间可以成家的,可见两位老师是调侃加鼓励了。更何况还是在两位大咖面前,谁敢称家呀。丁老师说,她也“随口说几句,”并且正宗其实地声明:“我是受黄新启发瞎编几句的。”

“家乡的鸟儿听厌了;土坡上的牛儿听烦了;俺换个地方吹:汽车的喇叭不敢响了;城里爱吵架的老妇不吵了;厌烦了读书的娃儿们不吭声了:这是哪儿的唢呐?竹笛?”看着满街溜达的黑色制服,确实是喇叭不敢响了,老妇不敢狂了,娃儿也不啃声了。但都知道,这一定不是那位吹笛子大哥的功劳。

感谢丁老师敏锐地将黄新的文字向左纠偏了呢!是呀,在水泥森林里住久了的人们,多么渴望去看看田野河流,多么渴望去爬爬高山冰川,多么希望去游游急流险滩,那国家统计数据中旅游对GDP的贡献可以证明这一点。至于那些儿地方不再鸡鸭欢歌,不再人声鼎沸,不再炊烟袅袅,不再溪水潺潺,不再青砖绿瓦,不再四代同堂,也许这真不该是我们关注的事儿,就像我们不需要知道那位站在体育场外吹笛的民工他吹的什么调儿一样样的道理。因为,“只要有一根竹笛想起,那就是我,那就是我在思念家乡……”这出自于朱逢博老师最早的一支歌曲。

不由得又让我的想起了我的父母,他们也是最早从江浙一带过来(我父母祖籍江阴无锡),融入上海,成为不是上海“土著”的哪一种老上海人。他们年轻的时候也会思念家乡,我父亲年轻时就常常哼唱“太阳出来喽哎喜洋洋哎嗨哟”,这是我听到过的父亲唯一哼哼的歌曲,我想他一定也想起家乡的牛羊、稻米。可是母亲坚决反对回到家乡去,因为那里封建,母亲童养媳受尽了大姑子的欺侮,她是宁死也不愿回老家去的理由,管它那里是艳阳高照,还是阴雨绵绵,在母亲的心里,那是一块永远黑暗的土地。

可是与母亲不同的是,母亲的三姑子跟着自己的老公,卖掉了上海的早点铺子回到了江阴(家里至今还留有刻着“周”字的蓝边豆浆碗),买了几亩薄地,当起了自给自足的农民(还有后来响应号召挑重担回乡的那批人)。只是事实证明,在乡下,中农的帽子也可以压得你喘不过气来(想起莫言说他家下中农却被剥夺了上小学的权力的自我介绍,我却认为他说的不实)。成绩优秀的表哥不能上大学,最终好歹在大队里做了一个会计,算是最好的宿命了。当然,三姑母回乡,也给婴儿时代我的寄养留下了铺垫,也是我度过三年自然灾害幸运之地。

丁老师群里续言:“我发现,黄新有天生‘家'的潜质!”这是丁老师的有一次的褒奖和鼓励。一般好老师都知道对待学生都要高高举起表扬的旗帜。这不,丁老师同样鼓励秋水逸致老师:“你也来一段!”

“我?不敢不敢。谢谢丁老师鼓励!我不行的!最多只能平时的即兴。”秋水逸致老师回答。不一会儿,我们还是看到了秋水老师的文笔,她说“斗胆,交差”:

“悠扬的笛声从那个背影传来。我侧耳倾听,笛声似细水长流,时而清新,时而哀怨。哦!生活不易!也要调剂!”丁老师批文:“太好了,有深义可传情!”

是呀,生活不易,需要调剂。无论是叫嚣骂街,撒泼打滚,还是轻启微唇,吹拉弹唱,都是一种发泄的方法。而且这种发泄是每一类人都需要的,就是那些“发家致富”的土豪们的灯红酒绿也是他们的一种发泄方式吧。

就在我写这些文字的时候,楼下的小区垃圾房清洁工又开始了一天中最后的忙碌。很早就筹划着为这位(家)清洁工写一篇专文的,一直有事儿干扰着,列了提纲,做了照片,却一直没有动笔。在此就补上几句吧。

这位清洁工是前几年替换前几任儿进驻小区的,可见他与物业的关系之“铁”了。他不但不像以前几位,借居在地下室,而是将垃圾房与隔壁小区的围墙的过道拦建成了一个2米宽,十多米长的棚屋,备齐了家用电器,锅碗瓢勺,一家几口过起日子来了。当然,他又比前几任卖力,一刻不停地忙碌着。不仅仅收集纸板箱,塑料桶,每一只垃圾箱都是仔仔细细地翻个底朝天,而不会留下一片纸屑。就是业主扔出来的建筑垃圾,凡是可以拆卸下来的金银铜铁,都叮叮当当地敲了个遍。每天忙到天黑,甚至12点钟场地上还传来他的敲打声。他最大的本事就是电动车拖两个黑色垃圾箱,手里还攥着一个,风驰电掣地在弯弯曲曲,狭窄的小区里来回穿梭着更换空桶,回收满(垃圾的)桶。

他还有一个爱好,一边劳作的时候,一边吹响口哨。他的口哨吹得好听极了。但是,我从来没有听到有人夸他。我倒是他的粉丝,我会当他的面夸他吹得好听。他的口哨歌曲好多,大多是郭兰英、宋祖英唱过的一些家乡歌曲,哨声清冽,飘逸舒缓。这仿如那位体育场的笛哥,他们都是在怀念自己的家乡吧。我想象着他们扬起头颅,轻轻吹颂的样子,我以为他们此时的脸一定是朝着家的方向的……

感动带病中“睡眼迷蒙”的“朗诵家”写出有意思的美篇!此文如涓涓细流,在日常琐碎中漾出生活本真的涟漪。黄新老师以咽喉不适就医为引子,自然牵出生活中的互动。将环卫工人的笛声、占峰老师的刻章与哲思、农民工的清晨身影串联,在不经意间编织出一幅市井众生相。 文字最动人处,是对平凡生命诗意的捕捉:环卫工在马路边吹笛,垃圾房清洁工劳作时吹哨,他们在生活重压下,仍以自己的方式留存着对家乡的眷恋与对美的向往。作者不刻意拔高,也不廉价悲悯,只是以平等视角记录,让那些被忽略的瞬间透出微光——正如笛音穿破喧嚣,哨声越过尘埃,字里行间满是对生活最质朴的敬意。 行文看似随意,却藏着细腻的观察与温柔的共情,从群友唱和到家族往事,从城市百态到个体悲欢,于散漫中见章法,于平实中显深情,恰如生活本身,于烟火气里藏着最动人的诗意。谢谢分享!身体保重!

![]()

请选择你想添加的收藏夹