导语:

修改发表于2025年08月25号 03点 阅读 7814 评论0 点赞22 ©著作权归作者所有

纪念中国人民抗日战争和世界反法西斯战争胜利 80 周年

金山卫的沙滩上那道永远的伤口

今年是中国人民抗日战争和世界反法西斯战争胜利80周年。每次去金山卫,总觉得这里的海风和别处不一样。别的海边风是清爽的,带着阳光的味道;这里的风裹着股咸腥气,像是掺了1937年的血和泪,吹到脸上沉甸甸的。

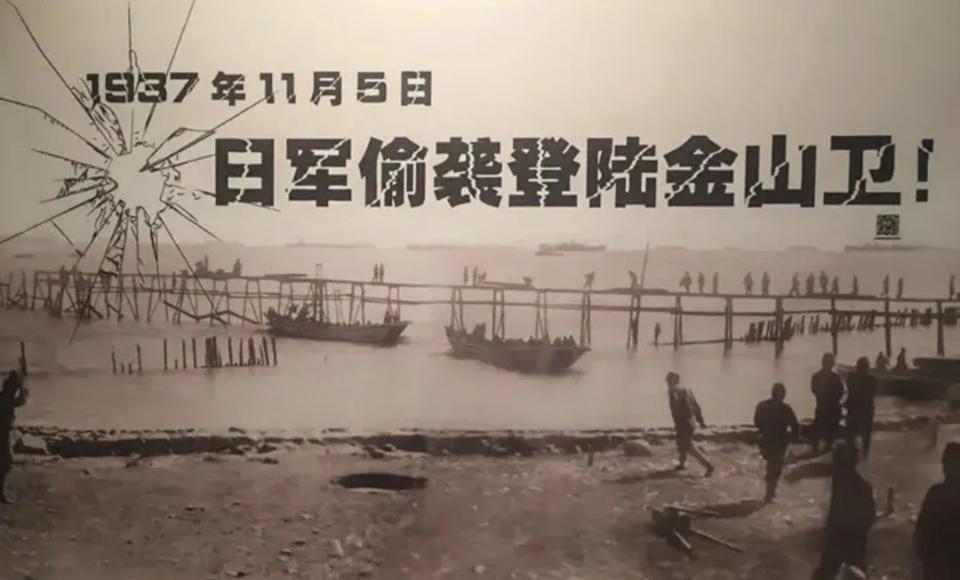

金山卫抗战遗址纪念园就建在当年日军登陆的滩涂上。远远望去,一道灰黑色的城墙在海边突兀地断裂着,像被生生劈开的骨头。讲解员说,这是按当年城墙的样子复原的,1937年11月5日那天,日军就是从这样一道裂口,撕开了上海的南大门。

那天是农历十月初三,老人们说头天晚上还刮着怪风,海面上起了雾。凌晨四点多,负责瞭望的哨兵突然发现,黑乎乎的舰艇像幽灵似的从雾里冒出来,密密麻麻排了好几里地。

当时驻守在这里的中国军队只有两个连,加起来不到三百人,手里最好的武器是几挺重机枪,连像样的海防炮都没有。 纪念馆里保存着一份泛黄的《阵中日记》,是三营五连的文书周福康写的。最后一页停在11月5日,字迹潦草得几乎认不出:"舰炮如雷,海滩已成火海。连长率一排冲锋,未及百米,尽殉国。余弹尽,将文书焚之,与阵地共存亡。"后来人们在阵地上找到这本烧剩的日记时,纸页边缘还沾着暗红色的血渍。

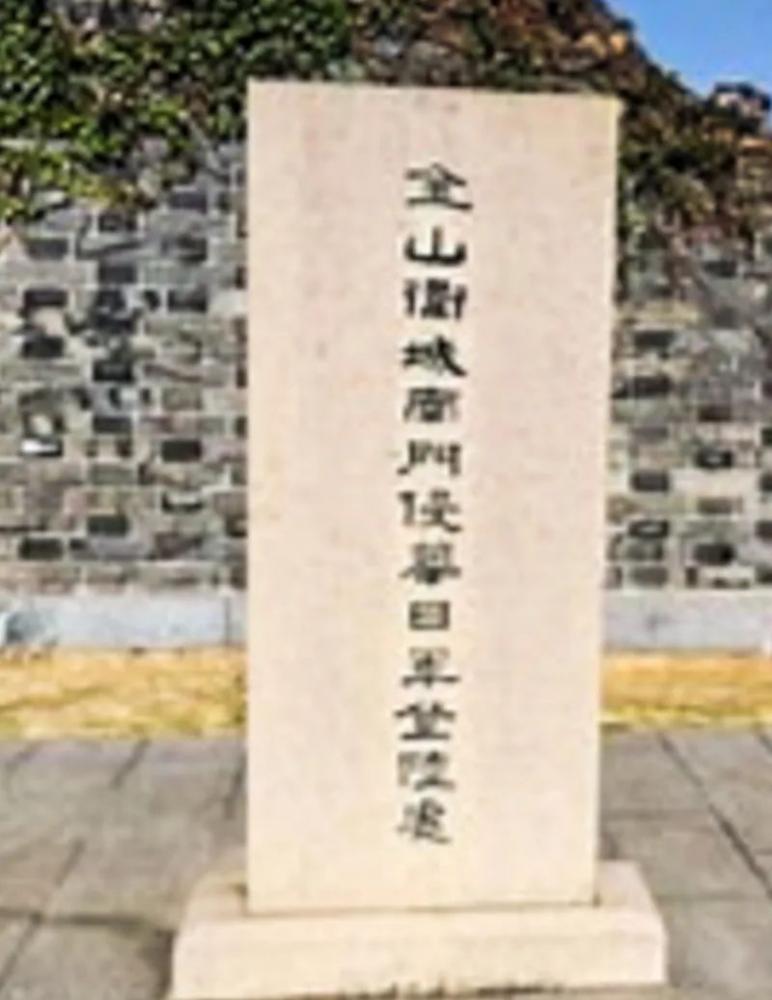

日军登陆后,像疯了一样扑向附近的村庄。在"十月初三"罹难同胞纪念碑前,总有老人对着石碑流泪。碑上刻着的"近三千名无辜百姓遇难"不是数字,是一个个鲜活的人:王家村的王木匠,早上还在给新房上梁;张家弄的张老师,前一天刚教孩子们背完《正气歌》;还有刚出生三天的婴儿,连名字都没来得及起。

有个叫李秀英的奶奶,生前总跟人讲那个早晨。她被日军从被窝里拖出来时,怀里还抱着一岁的儿子。日军用刺刀挑向孩子,她扑过去挡住,刺刀从她肩膀穿过去,血顺着胳膊流进孩子嘴里。后来她晕了过去,醒来时发现孩子还在怀里,只是已经没了呼吸,而她自己被刺了七刀,居然活了下来。

纪念园里的紫砂壁画前,总有参观者站着不动。画面上有个穿军装的年轻人,背着受伤的战友往后方跑,子弹在他脚边溅起沙粒。这是根据真实故事画的——士兵陈阿毛背着排长撤退时,被日军发现,他把排长藏在芦苇丛里,自己往反方向跑,最后被机枪扫倒在沙滩上。三天后,排长被渔民救起,说那天的太阳是红的,海水也是红的。

残留的古城墙前,能看到砖墙上密密麻麻的弹孔。当年中国军队就是靠着这道墙阻击敌人,没有弹药了就扔石头,石头扔完了就抱着敌人滚下城墙。有块城砖上还留着个深深的牙印,讲解员说这是士兵赵根生的——他被日军的刺刀顶住喉咙时,死死咬住敌人的胳膊,直到被活活捅死。

往海边走,沙滩上插着许多小木牌,上面写着遇难者的名字和年龄。"周小妹,8岁,被日军扔进火里","陈铁匠,41岁,用铁锤砸死两名日军后牺牲"。有块木牌特别简单:"无名士兵,约20岁"。讲解员说,当年在这片沙滩上,像这样连名字都没留下的士兵,还有好几百。

现在的金山卫,滩涂上长满了芦苇,风一吹沙沙响。一位戴红领巾的小姑娘,在纪念碑前献花。她问老师:"那些坏人后来被打跑了吗?"老师说:"跑了,是这些叔叔阿姨用命把他们打跑的。"小姑娘似懂非懂地点头,轻轻摸了摸石碑上的字。

站在海边看潮起潮落,总觉得这片海记得一切。80年前,它见过最黑暗的罪恶;80年后,它也见过最安宁的清晨。那些长眠在沙滩下的人,没能看到今天的阳光,但他们用生命守住的土地,如今长满了鲜花和希望。

离开时,夕阳把纪念园的影子拉得很长。风里好像有声音在说:"别忘了,别忘了。"其实不用提醒,只要踩过这片沙滩,只要听过这里的海风,就永远不会忘记——和平从来不是天上掉下来的,是无数人用血肉之躯铺出来的。

金山卫的沙滩还在,海浪还在,那些故事也该永远在。因为这不仅是历史,更是我们民族的骨头,是刻在骨子里的警醒和力量。

信纸作者:司一良

请选择你想添加的收藏夹