导语:

修改发表于2025年07月28号 06点 阅读 5889 评论7 点赞30 ©著作权归作者所有

上海松江小昆山二陆草堂纪念馆内陆机和陆云雕塑像 (浦江客读史285)

【浦江客读史】二陆草堂点燃上海文学星火

——“闲话上海”之十:二陆草堂

上海松江小昆山,是著名的“云间九峰”最南端的一座小山。小昆山虽小,但有仙则名,因为闻名遐迩的“二陆草堂”在此。小昆山半山腰的林木苍郁深处,有一幢整个屋顶以茅草苫覆的古旧建筑,前排大门上方悬着“二陆草堂”横匾。堂内窗边两座雕塑,一坐一立,坐者左手展卷,右手执笔;立者左手背后,右手持卷。二人神态皆庄重泰然,他们就是中国文学史上著名的西晋文学家、书法家陆机、陆云兄弟,史称“二陆”。

陆机、陆云出生于东吴世家,祖父陆逊、父亲陆抗皆为东吴重臣。晋灭吴后,兄弟二人退居华亭旧里,“闭门勤学,积有十年”。陆机、陆云兄弟在此居住期间的作品中,充满了对故乡的眷恋与文化认同。他们将华亭的山水记忆融入诗歌,成为上海松江古称“云间”的文化符号,被后世地方志沿用千年。更值得一提的是,陆机、陆云兄弟及其家族的文学创作,不仅奠定了上海早期文学的根基,更通过家族文化的延续,深刻影响了后世江南文学的发展脉络。

从近年考古发掘可以看出,后来上海地区所属的吴越文化、江南文化,是孕育上海地区早期文学的温床。可是由于年代久远,我们已很难看到从远古时代直到先秦两汉关于上海地区文学活动的文字记载。从目前的文献记载和文学作品的流传情况来看,上海地区有文献可据的古代文学应发轫于三国西晋时期。

这一时期,上海地区属吴郡。据《三国志•孙权传》载,经过东吴的经营,这一地区经济繁荣,“谷帛如山,稻田沃野,民无饥岁”。中原地区、吴越地区的文化典籍早已陆续传到这里,此地的民风也由先秦时期的好武转为尚文,成为学风繁盛之地。尤其是出现了朱、张、顾、陆等世家大族,崇尚文礼,广积典籍,重视教育,为上海地区的文化发展做出了贡献。其中尤以华亭(今上海松江)人陆逊、陆抗、陆机、陆云祖孙三代为代表的陆氏家族,对上海文学所做出的贡献更为突出。

陆姓,在三国时为江东大姓,陆氏家族则从陆逊开始崛起。陆逊,字伯言,吴郡吴县华亭人。他本是三国时吴国的名将,善谋略,曾任大都督、丞相等要职。他在领兵打仗之外,也能文,虽都是奏疏与书信,但文思畅达,条理清晰,颇能服人,从中可感受到作者深厚的文学功底和独到深远的政治灼见。陆氏家族中凡参政者几乎都有文章传世。“二陆”之父陆抗虽以战将驰名,任大司马、荆州牧等军务要职,但他的政论文也自有特色,颇以辞意恳切、长于思辨见胜。其子陆机、陆云后来都能擅长文章,与陆氏的家学渊源有一定的关系。

陆机,字士衡,为陆抗第四子,少年时代便有文名。他的《文赋》是中国文学理论史上第一篇系统论述创作规律的著作,提出 “诗缘情而绮靡” 的审美主张,突破儒家“言志”传统,开启文学自觉的先河。其书法作品《平复帖》作为现存最早的名家墨迹,被称为 “法帖之祖”,成为上海文化遗产的重要象征。陆云的文学成就同样显著。他的诗歌风格清新,以简练语言传递真挚情感。其与荀隐对答的“云间陆士龙,日下荀鸣鹤” 被誉为中国最早的对联,展现了江南文人的机趣与雅致。

(左上图)二陆草堂(左下图)穿着汉服的孩子们在二陆草堂前比赛书法

(右图)松江小昆山上的二陆读书台

陆机作为西晋时期著名的文学家,与上海早期文学有着深厚的渊源,对上海早期文学的发展产生了重要影响。

一是开创了上海文学著述传统。在西晋时期,他以卓越的文学才华创作了大量的诗文作品,为上海早期文学发展奠定了基础,让上海地区在文学领域开始崭露头角。《晋书》记载陆机有300多篇诗文 “并行于世”,虽然多有散佚,但现仍存 219 篇。其作品体裁多样,涵盖了诗、赋、散文等多种形式,为上海早期文学的发展提供了丰富的素材和多样的表现形式。

二是奠定了文学理论基础。陆机的《文赋》是中国文学史上第一篇系统的文学理论作品,被视为中国古典文学理论发展 “质的飞跃”。它探讨了文学创作的过程、方法、技巧等诸多方面,如“收视反听,耽思傍讯,精骛八极,心游万仞”形象地描述了创作时的构思状态,对文学创作本身提出一系列新见解,为中国文学理论的发展做出了重要贡献,也对上海早期文学观念的形成和发展起到了重要的引领作用。

三是提升了上海文学影响力。陆机“少有奇才,文章冠世”,在当时的文学界享有极高的声誉,与潘安在文坛并称 “潘江陆海”。他的文学成就不仅使自己成为西晋太康年间最具声誉的文学家之一,也让上海地区的文学开始受到全国范围内的关注,大大提升了上海在全国文学领域的影响力。

四是塑造了上海文学风格。陆机作文音律谐美,讲求对偶,典故很多,开创了骈文的先河。他的作品语言华丽,形式优美,注重对仗和韵律,对后世文学风格的发展产生了重要影响,也为上海早期文学注入了华丽典雅的风格特质,成为上海文学风格的重要组成部分。

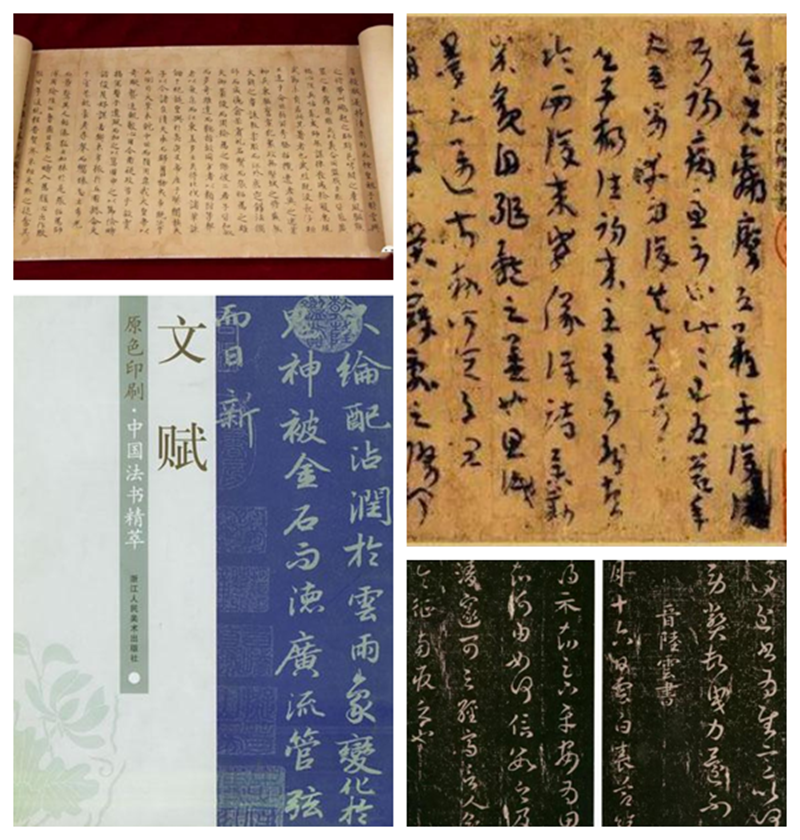

(左上图)陆机《辨亡论》(左下图)陆机《文赋》

(右上图)陆机《平复帖》(局部)(右下图)陆云《春节帖》(局部)

以“二陆”为代表的陆氏家族自东吴起便以“诗书传家”著称。“博古通今,志存儒雅”的家风在陆氏后代身上得到延续。明清时期,陆氏后裔陆深成为松江文化的核心人物。他编纂的《古今说海》是中国最早的小说丛书之一,收录野史笔记135种,推动了通俗文学的传播,形成“云间派”文学传统。

陆氏家族的文化活动深刻影响了上海地区的文学生态。元代陶宗仪隐居松江泗泾,编纂《南村辍耕录》记录地方掌故,其“树叶笔记”的创作方式与陆机“谢朝华于已披,启夕秀于未振”的创新精神异曲同工。明代陈子龙、夏完淳等“云间派”文人继承陆氏“诗缘情”传统,被鲁迅称为 “中国文学的脊梁”。

陆机、陆云的文学成就不仅是个人才华的体现,更成为上海地域文化的象征。松江小昆山现存“二陆读书台”,相传为兄弟二人隐居著述处,苏轼、董其昌等文人皆曾至此凭吊。清代《松江府志》记载:“昆山在华亭界,晋陆机兄弟生其下,皆有文学,时人比之‘昆冈片玉’”,将陆氏与松江山水融为一体。

近代以来,陆氏文化遗产持续被激活。鲁迅以《文赋》“朝花夕拾”命名文集,解放日报“朝花”副刊亦取此意;平复帖的书法艺术影响了海上画派的审美取向。2023年,松江启动“中华祖帖山”项目,将《平复帖》文化与现代城市建设结合,续写陆氏家族与上海文学的千年渊源。从魏晋隐居华亭的“二陆”到明清活跃松江的陆深家族,陆氏一脉始终以文学为纽带,连接着上海从地域文化到都市文明的演进。他们的创作不仅是个人才情的迸发,更是江南文化基因在上海土地上的生根发芽,为中国文学的多元发展留下了深刻的地域印记。

转发浦江思源缪教授的点评:曹老师的文章极具文史知识,在文随便撷取几个词:“云间”“二陆”“草堂”、“星火”等词,这些元素共同构成了上海松江小昆山的历史文化脉络。 当代松江,通过书法教育、文化公园建设等方式,持续激活这一“星火”,曹老师也是“播火者”,向曹老师致敬,为曹老师的佳文点赞![强][玫瑰][玫瑰][强][强][强][强][玫瑰][玫瑰][玫瑰]

![]() 浦江思源

非常感谢缪教授的殷切关注和精彩评论!当代松江用书法教育、文化公园这些实实在在的方式让历史“活”起来,这才是真正了不起的“播火者”。期待和大家一起做一个“讲故事的人”,把文学星火好好传下去。辛苦了!!!(浦江客)

举报

浦江思源

非常感谢缪教授的殷切关注和精彩评论!当代松江用书法教育、文化公园这些实实在在的方式让历史“活”起来,这才是真正了不起的“播火者”。期待和大家一起做一个“讲故事的人”,把文学星火好好传下去。辛苦了!!!(浦江客)

举报

![]()

文学的星火, 给上海带来繁荣 星星之火可成燎原之势,这已成人们的共识与定论;文学的星火自然也如此,上海的小昆山,小昆山的小茅屋,二陆草堂的文学星火,点燃经济与文化都市的熊熊烈火。 山不在高,有仙则名;二陆草堂的两座雕塑,一右一左,一立一坐,源于西晋,影响至今;文学、书法,史上留名;华亭山水,古称“云间”;小昆山的溪流,成为吴越文化、江南文化的源头;文学著述的传统、文学理论的基础、上海文学的风格和影响力,由此延伸;“二陆读书台”是否就是如今众多读书会的雏形与缘由,可不必细考究,但也一定无法证明两者完全断流。 愿文化之星火珍藏,燎原之大势长留;经济与科技曾经、还将受益于文化,反哺文化也是必然趋势、应尽义务。 为曹老师的读史佳作《二陆草堂点燃上海文学星火》点燃!

![]() 浦江思源

非常感谢张区长的殷切关注和精彩评论!您的点评用细腻的笔触串联起二陆草堂的文脉与上海的文化基因,读来格外触动人心。您将“读书台”和“读书会”联系起来,忽然觉得找到了最好的答案:文学的星火从不是僵硬的传承,而是像小昆山的溪流那样,在时光里自然流淌,悄悄浸润出今天的文化肌理。您提到经济科技与文化的互哺,让文化既能成为城市的根,也能成为向前的力,您的感悟让文章有了更生动的延伸,令人钦佩。辛苦了!!!(浦江客)

举报

浦江思源

非常感谢张区长的殷切关注和精彩评论!您的点评用细腻的笔触串联起二陆草堂的文脉与上海的文化基因,读来格外触动人心。您将“读书台”和“读书会”联系起来,忽然觉得找到了最好的答案:文学的星火从不是僵硬的传承,而是像小昆山的溪流那样,在时光里自然流淌,悄悄浸润出今天的文化肌理。您提到经济科技与文化的互哺,让文化既能成为城市的根,也能成为向前的力,您的感悟让文章有了更生动的延伸,令人钦佩。辛苦了!!!(浦江客)

举报

![]()

潘江陆海筑讲坛,沪上文学从此燃。有仙则灵小昆山,美名岂止在江南。曹老师的佳作【浦江客读史】(285)《二陆草堂点燃上海上海文学星火》,深度揭示了上海文学的发祥源头——二陆草堂,历久弥香,让上海文学星火燎原,一跃而成为中华文明的一颗熠熠闪耀的巨星。二陆草堂,足以让我们上海人引以为傲!为曹老师的佳作点赞!向曹老师致敬!

![]() 浦江思源

非常感谢开凯老师的殷切关注和精彩评论!二陆草堂不仅是上海文学的发祥源头,更是咱们上海人心里一份沉甸甸的骄傲。在梳理“二陆”史料时,今天的上海人常常被那种跨越千年的文学力量打动。当年他们在小昆山留下的笔墨火种,点燃更多人对本土文化的热爱,这本身就是最动人的传承。期待和大家一起,将这些藏在历史深处里的文化星光讲给更多人听。辛苦了!!!(浦江客)

举报

浦江思源

非常感谢开凯老师的殷切关注和精彩评论!二陆草堂不仅是上海文学的发祥源头,更是咱们上海人心里一份沉甸甸的骄傲。在梳理“二陆”史料时,今天的上海人常常被那种跨越千年的文学力量打动。当年他们在小昆山留下的笔墨火种,点燃更多人对本土文化的热爱,这本身就是最动人的传承。期待和大家一起,将这些藏在历史深处里的文化星光讲给更多人听。辛苦了!!!(浦江客)

举报

![]()

赞曹老师佳作 走进二陆草堂/ 追寻上海文学之源/ 一坐一立的雕塑/ 神态皆庄重泰然/ 华亭山水融于诗歌/ 飘逸在九峰云间/ 随着传承与延续/ 已然成为江南文脉/ 文赋开启的先河/ 扬起领航的风帆/ 中国文学的脊梁/ 顶起了万里云天/ 朝花夕拾的命名/ 激活文化的遗产/ 山里清新的读书台/ 坐过代代懵懂的孩

![]() 浦江思源

非常感谢王部长的殷切关注和精彩评论!您的这组诗评,仿佛用优雅的笔墨为二陆草堂重新描了层光 。尤其“朝花夕拾”“激活遗产”这些诗句,和“二陆读书台”的意境完全重合。读书写作里的旧时光,本就是一代代人的注视与惦念。文章能被您这样读懂,实在是件太温暖的事。辛苦了!!!(浦江客)

举报

浦江思源

非常感谢王部长的殷切关注和精彩评论!您的这组诗评,仿佛用优雅的笔墨为二陆草堂重新描了层光 。尤其“朝花夕拾”“激活遗产”这些诗句,和“二陆读书台”的意境完全重合。读书写作里的旧时光,本就是一代代人的注视与惦念。文章能被您这样读懂,实在是件太温暖的事。辛苦了!!!(浦江客)

举报

![]()

请选择你想添加的收藏夹