导语:

修改发表于2025年01月13号 03点 阅读 10023 评论8 点赞48 ©著作权归作者所有

彩笔传情 乡韵共融

——参观金山农民画与三江侗族农民画联展

最近,由广西民族博物馆与上海市金山区博物馆共同主办的“彩笔传情 乡韵共融——金山农民画与三江侗族农民画联展”正在金山区博物馆展出。

本次展出的一百幅馆藏农民画作品,分为“风、情、融、和”四个板块。向观众展示了中国农民画的独特魅力,展现江南风土人情、侗族民族风情和乡村振兴的美丽画卷。从而加强文化遗产保护传承,弘扬中华传统文化,进一步推进民族交往、交流、交融,深刻铸牢中华民族共同体意识。

上海市与广西三江两地农民画的题材,都源于农民画家对当地生活的观察感悟,充满生活气息,展示了中国乡村振兴的新乐章。

我步入展厅,映入眼帘的金山农民画,依然是鲜明而热烈的色彩世界。金山农民画起源于我们上海金山地区,扎根于江南水乡的肥沃土壤,散发着浓郁的生活气息。一幅幅作品犹如一扇扇通往江南田园生活的窗户,将乡村的日常琐碎与美好愿景展现在我们的面前。

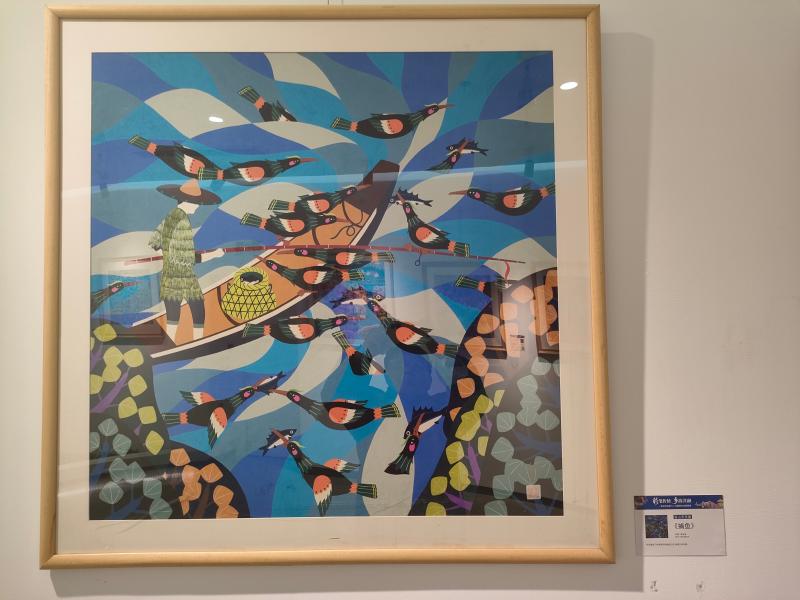

在《捕鱼》这幅画作中,色彩与线条交织出灵动的一幕。湛蓝的底色如湖水般澄澈,荡漾着片片白云的倒影,营造出宁静而悠远的氛围。画面中,一位头戴斗笠的捕渔人立于小舟之上,身着蓑衣,手持长杆,神情专注而悠然。小舟上那编织精巧的鱼篓,仿佛正期待着收获的喜悦。

而最引人注目的,当属那一群鸬鹚。它们身姿矫健,或展翅翱翔于空中,或潜入水中,羽毛的色彩斑斓,黑、白、橙、绿相互映衬,在蓝色的背景下显得格外夺目。众多的鸬鹚围绕着小舟,与捕鱼人默契配合,仿佛正上演着一场古老而又充满生机的捕鱼大戏。

上世纪六七十年代,我在金山张堰镇的河畔,经常看到捕鱼船上的鸬鹚分立两边,也看捕鱼人用竹竿左右敲打河水,让鸬鹚在浑水中捉鱼。然后,捕鱼人再捏着鸬鹚的脖颈,把鱼从鸬鹚的嘴中取出。鸬鹚的脖颈套有金属圈,它们捉到的鱼是吞不下去的。鸬鹚捉鱼的场景很精彩。

我感到,这幅画不仅是对传统鸬鹚捉鱼场景的生动描绘,也让参观者感受到那份来自水乡的独特韵味与生活气息。

三江侗族农民画以其独特的民族风情,瞬间抓住了观众的心。三江侗族自治县位于广西壮族自治区,这里的农民画深深植根于侗族丰富多彩的传统文化与生活习俗之中,展现出一种神秘而迷人的艺术气质。

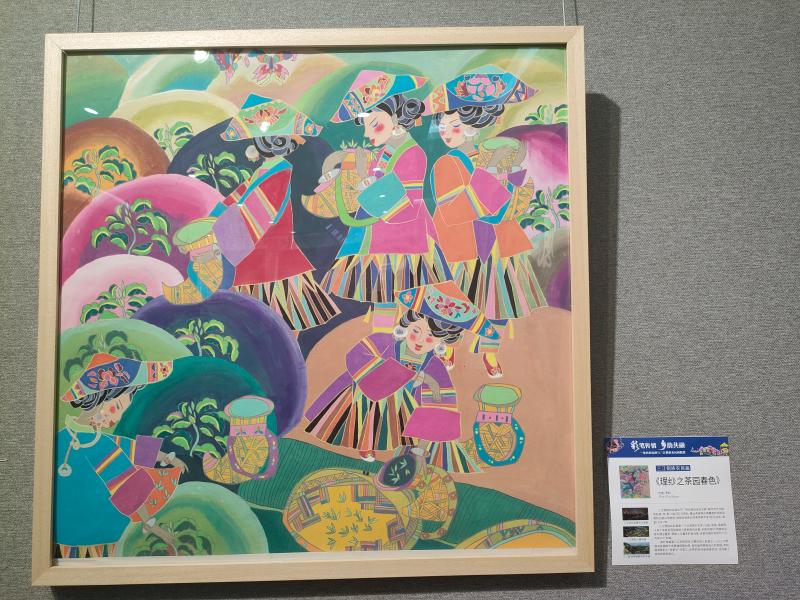

《送新娘》这幅画作犹如一幅绚丽的民族风情长卷,生动地展现了送新娘的喜庆场景。画面中央,新娘身着色彩斑斓的传统服饰,头戴精致繁复的头饰,那华美的装扮尽显民族特色与婚嫁的庄重。她们身姿优雅,面容温婉,仿佛正带着对新生活的憧憬,迈出人生重要的一步。

新娘的脚下,囍字醒目,周围点缀着象征吉祥的花鸟鱼虫,色彩鲜艳,寓意美好。四周的装饰图案丰富多样,线条流畅,与新娘的服饰相得益彰,共同营造出热闹而喜庆的氛围。

整幅画以浓郁的色彩和细腻的笔触,将民族婚嫁的独特魅力和欢乐祥和的气息完美呈现,仿佛让观众置身于那充满欢声笑语的送亲队伍之中,感受着民族文化的深厚底蕴和婚嫁习俗的独特韵味。

此次联展不仅仅是一场视觉的盛宴,更是一次心灵相通的文化交流与融合。金山农民画与三江侗族农民画虽然来自不同的地域,有着不同的文化背景和表现形式,但它们都源于生活,扎根于乡土,承载着劳动人民对美好生活的向往与追求。在这里,两种艺术形式相互呼应、相互补充,共同构建起一座跨越时空的文化桥梁,让两地的风土人情在彩笔的交织下得以相融共生,绘就人类文化的锦绣未来。

请选择你想添加的收藏夹