导语:

修改【原创】思政课搬进了非遗工坊

“中国高大的古建筑可以不用一颗钉子是真的吗?”“这种传统木艺今天还有人传承吗?”我参加的松江区老干部大学思政班,今年5月20日把课堂搬到了位于九亭茂联路120号的“荟珍屋”,倾听屋主人赵文龙先生解锁中国木艺的“无钉”奥秘。

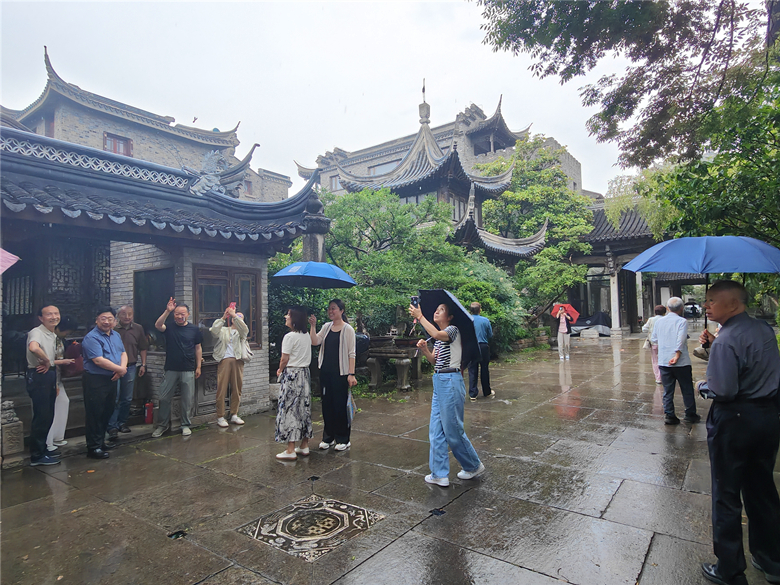

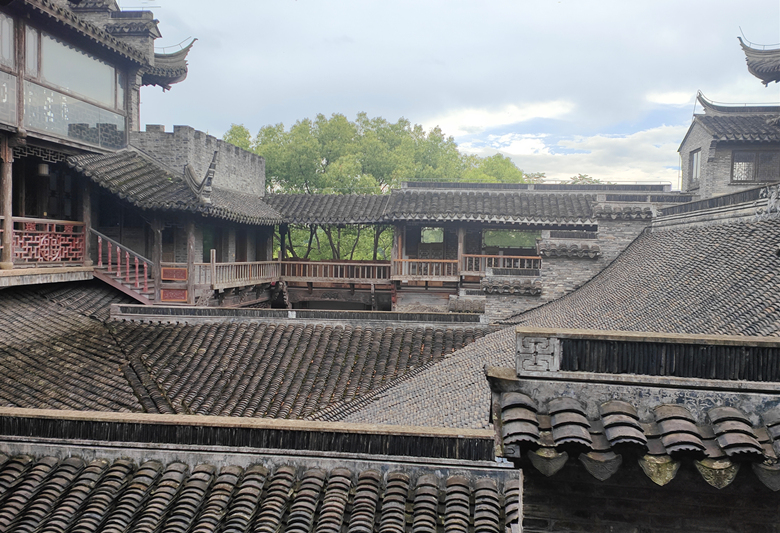

我们刚下车,一场阵雨,“荟珍屋”古建筑群在雨朦胧中更显古朴风雅,惊叹仿佛穿越了时空,进入了世外桃源:黛墙灰瓦的徽式建筑,小桥流水的苏式园林,斗拱飞檐、亭台楼阁、雕梁画栋依次铺展开......。门头上《荟珍屋》匾额为中国文联副主席、中国文联书画艺术中心主任高运甲所题。

“荟珍屋”主人赵文龙先生热情接待了我们。他是位收藏家,现为松江区收藏协会会长。 从1974年知青插队开始走上了收藏之路。从开始收藏明清瓷器、古家具,到后来收藏古建筑。并对传统木作文化开始痴迷,后变成了十足的“木痴”--传统木艺非遗传承人,首批中国木作协会会员。1999年,他在九亭购地,开始利用自己收藏的古建筑亲手打造“荟珍屋”,至今已收藏近万件古家具和近百栋古建筑,成为一座颇有知名度的私人收藏博物馆。因刚下雨路湿,赵先生带我们先在室内参观讲解传统木艺常识及每件收藏品背后的故事,他信手拈来讲得头头是道,我们听得津津乐道。他动情地说:“我只是这些精美木器的保管者,我希望有更多的人能体会它们的美,理解它们蕴含的中国文化。”

雨过天晴,在赵先生的带领下我们参观了已经打造了23年的“荟珍屋”,如今已是一个集古典园林之大成的园林,汇聚十多栋明清两代及民国时期的优秀古建筑,既有花厅、楼阁,也有祠堂、牌楼。有杜月笙的房子、黄炎培的书房,还有一栋被赵先生抢救下来的原荣毅仁先生的办公室。在这里,传统与现代巧妙融合,东方美学与西方设计思维碰撞出别样的火花。从讲解中,我们惊叹,这些古建筑皆是潦倒中重生,都是由赵先生将它们从拆迁的边缘抢救回来,再用传统木艺为这些伤痕累累的老房子修复原样,精妙的榫卯结构连接在荟珍屋中得到淋漓尽致的应用,不用一颗钉子!他告诉我们:古代工匠不用一钉一胶,就制成了如此坚固又精美的房屋,不仅代表了木工的高超技艺和先辈的智慧,更是中国文化的象征。

思政课搬进了荟珍屋,我们深切感受到,这里不仅是一处园林,更是一个文化的容器,收藏着赵文龙老师对传统文化的深刻理解与敬仰、执着与坚持、热爱与传承。不仅让我们对中国传统木艺有了深度的认识和理解,也激发了我们对中国传统文化的浓厚兴趣和热爱,坚定了文化自信。赵文龙先生告诉我们:“我们祖先留下的古建筑和榫卯结构是极其宝贵的文化遗产,抢救保护它们是应尽的责任。”如今,女儿已经继承了他的事业,对外孙子、外孙女正在培养他们浓厚的兴趣,我们有决心要把它代代传承下去,发扬广大。

(注:您的设备不支持flash)

信纸作者:紫藤

请选择你想添加的收藏夹

- 未定义0条内容 你没有登录