导语:

修改发表于2025年07月28号 09点 阅读 4450 评论2 点赞14 ©著作权归作者所有

“泥”兴璀璨,“淘”瓷灿烂——宜兴陶二厂游记

7月27日清晨,晴光正好,凉风不燥。作为团队宜兴三日休闲游的终章,这份舒爽天气像是特意为这场陶瓷之约铺垫的温柔底色。午餐后,大巴车驶过十分钟的乡间路,宜兴陶瓷二厂的轮廓便撞入眼帘——最先攫住视线的,是那座由隈研吾设计的UCCA陶美术馆,两万片窑变陶板在阳光下折射出流动的光泽,仿佛凝固的火焰;不远处,一根耸入云霄的老烟囱静静伫立,工业时代的硬朗与当代艺术的灵动在此刻奇妙交融。同行的游客们早已按捺不住,纷纷快步涌入,我也随着人流,一头扎进这片陶土与艺术交织的天地。

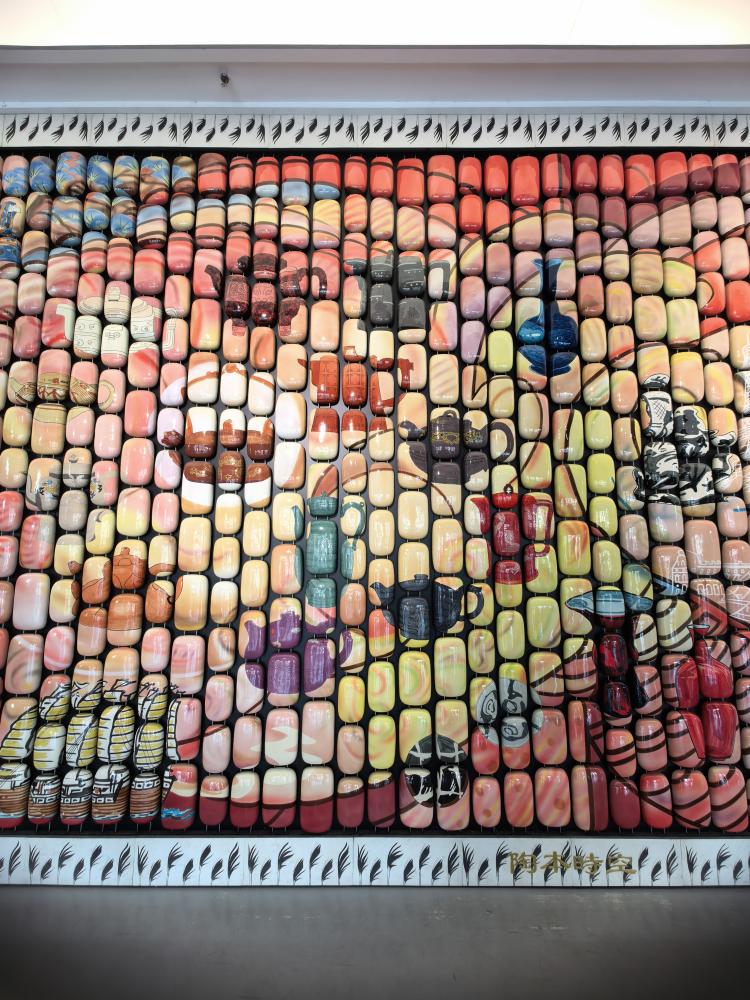

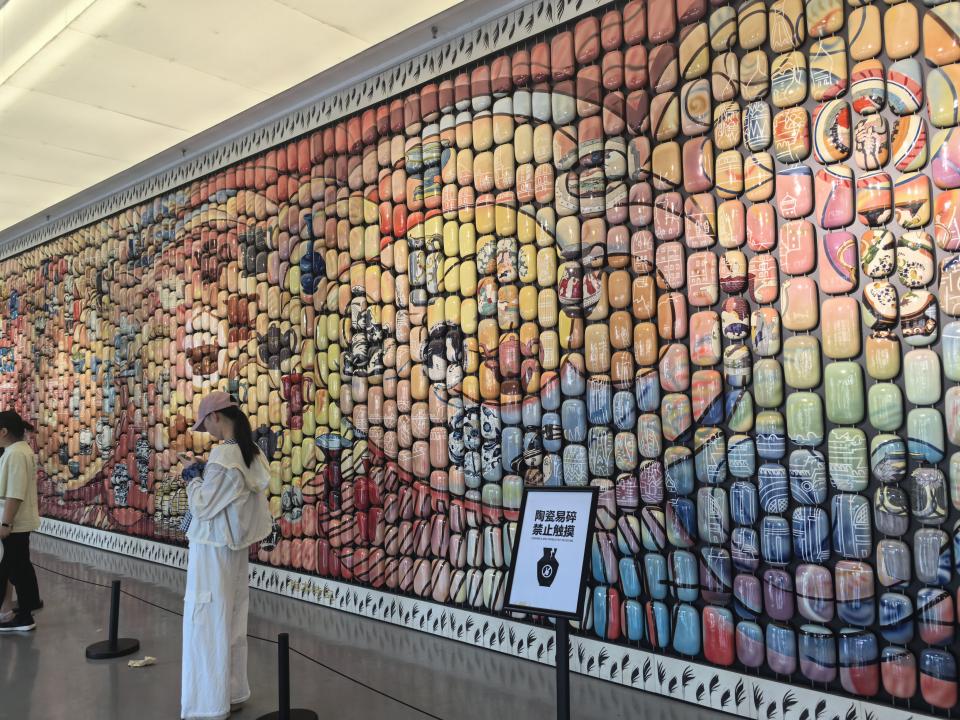

展馆内的陶瓷作品琳琅满目,从古朴沉静的紫砂茗壶到色彩绚烂的现代陶艺,每一件都透着泥土与火焰碰撞的灵气。大厅入口处的彩色陶瓷浮雕尤其夺目,釉色如朝霞映水,纹路似流云漫卷,我驻足良久,看光线在釉面上游走,仿佛能听见陶土在窑火中蜕变的轻响。身旁不时传来赞叹声,有人举起手机定格瞬间,有人对着展品细细端详,我也忍不住用相机捕捉这些美好,后来在返程的车上,特意将照片整理成相册,让这份惊艳得以长久留存。

这座如今被称作“陶二厂”的园区,藏着一段跨越半个多世纪的紫砂传奇。它的前身是1958年诞生的宜兴紫砂工艺二厂,曾是当地紫砂产业的中流砥柱,顾景舟、蒋蓉等大师都曾在此挥洒才情,那些温润的泥料在他们手中,蜕变成了传世佳作。上世纪八十年代起,老厂区悄然转身,从轰鸣的生产线走向文化创意的沃土,2024年改造完成后,6.4万平方米的空间里,工业遗迹的筋骨与现代设计的血肉完美相融,成了名副其实的“陶文化街区”。

漫步其间,处处是惊喜。UCCA陶美术馆不愧是隈研吾的手笔,窑变陶板立面随光影变幻出不同色调,馆内的倒影池将天光云影与陶艺展品叠在一起,分不清是陶映天光,还是天落陶间。陶书局更是妙趣横生,三层空间暗合制泥、制壶、成器的工序,随手翻开一本陶艺典籍,指尖仿佛能触到紫砂泥料的细腻;文创市集里,老烟囱下的陶艺体验区正热闹,有人跟着师傅学捏壶坯,泥土的清香混着咖啡香飘来,周末时还有乐队在此驻唱,古老与新潮撞出别样火花。

在这里,传统并未褪色。紫砂制作的全流程展示清晰明了,从矿泥筛选到入窑烧制,每一步都藏着古人的智慧;大师工作室里,匠人专注的神情与案上的工具,让人想起那些关于“千锤百炼出珍品”的故事。而国际陶艺展、品牌活动的入驻,又让这份古老文化有了走向世界的底气——2025年春晚无锡分会场曾在此取景,LV、BURBERRY等品牌的活动更让紫砂的温润与国际时尚撞出火花。

(游客连连拍摄提供照片)

(游客连连拍摄提供照片)

离园时再望那根老烟囱,忽然读懂了陶二厂的“活化”之道:它没有抹去工业时代的痕迹,而是让老厂房长出艺术的新芽,让紫砂泥料在当代语境里焕发新生。正如宜兴与景德镇的陶瓷美名传扬千年,这份源于泥土的智慧,本就该在传承中创新,在坚守中绽放。

中国陶瓷的长河里,宜兴紫砂是浓墨重彩的一笔。它是五千年制陶技艺的“非遗”结晶,更是刻在中国人骨子里的文化基因。离开时,口袋里多了一块亲手捏制的小陶片,粗糙却温热——或许,这就是最好的纪念:带着泥土的温度,记住这份“泥”的兴盛,也期待着“瓷”的更灿烂明天。

(游客连连拍摄提供照片)

(游客连连拍摄提供照片)

请选择你想添加的收藏夹