导语:

修改发表于2025年07月13号 06点 阅读 4381 评论6 点赞23 ©著作权归作者所有

梧桐掩映处,法学泰斗的世纪独白

康康

午后,走在安福路上,阳光仿佛被精心裁剪过,透过层层叠叠的梧桐叶,在斑驳的路面上洒满了一地碎金。这里没有淮海路的喧嚣,也少了武康路的熙攘,连风都带着几分慢悠悠的性子,让人不自觉地放缓脚步。沿街的洋房各有风骨,有尖顶的、有圆窗的、也有爬满藤蔓的,都像一群沉默的老者,守着各自的故事。在安福路248号的上海话剧艺术中心的大草坪尽头,有座红瓦坡顶、褐色木架墙面的英式花园别墅显得格外醒目,这里曾是辛亥革命的元老,国民时期第一任外交总长、中国法学界开山鼻祖王宠惠在此栖息的地方。

安福路248号的上海话剧艺术中心的正门

推开虚掩的铁门(如今已属上海话剧艺术中心),草坪的青草香扑面而来。这是一幢1937年建成的三层砖木结构的花园住宅,建筑面积约为800平方米。是典型的英国乡村式建筑风格,拥有跌檐式双坡顶和红瓦覆顶,墙面材料为灰色水刷卵石。虽然历经百年风雨,依旧带着从容的气度。

一层入口处有一个突出的门廊,门廊上的八边形仿古典式柱子颇具特色。部分裸露在墙面上红色的明木构架,充满英国乡村的风韵。底层是一排长长的面向草坪的落地窗,它们像一双双明亮的眼睛,映着满园的绿意。二楼的宽大露台视野极好,这里是王宠恵和他爱人最喜欢的地方,每当夕阳西下,他俩并肩凭栏远眺,整个花园尽收眼底,一腔豪情也油然而生。

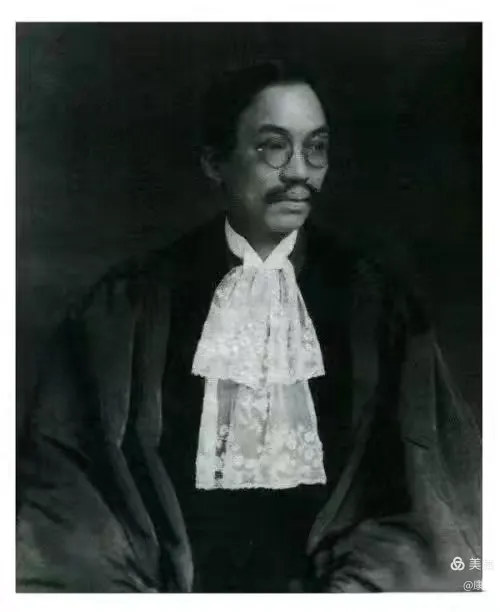

王宠惠,这位从广东东莞走出来的学者型民国官员,一生就像一本厚重的历史书。他出身香港,以全校第一名的成绩毕业于北洋大学堂,是近代中国第一张新式大学文凭的获得者。毕业后去日本、美国留学,也是耶鲁大学里的第一个华人法学博士。回国后加入同盟会,深得孙中山信任。在辛亥革命时期,他受孙中山指派参与南北议和谈判。1912年,他成为中华民国临时政府首任外交总长时,才不过三十出头,西装革履,眼神清亮,一心想在积贫积弱的国土上,为中国挣得几分国际体面。在处理当时影响全国的“泗水事件”里,他代表南京政府在国际上据理力争,维护了中国华侨的利益,取得中国近代史上罕见的外交胜利,被孙中山誉为“一个王宠惠,胜似十万雄兵”。在北洋政府时期,他曾任内阁总理和司法总长,试图用精英政治破除国内军阀乱局,因与袁世凯政见不合而辞职。虽然这是一段仅存70天的"好人内阁"的历史,却开创了中国知识界参政议政的先河。这也是他仕途里最拧巴的一段日子,想凭一腔赤诚整顿北洋政府的腐败,但终究抵不过枪杆子的冰冷。辞职时留下的那句"无武力支撑,徒有理想何用"的话,藏着多少无奈和痛苦。。

这是回国后与孙中山先生的合影。

王宠惠在1895年以优异成绩毕业于天津北洋西学学堂(北洋大学前身),直隶总督兼北洋大臣裕禄亲自向他颁发“钦字第一号考凭”,这是中国第一张大学毕业证书,目前收藏于天津大学。

北洋政府“好人内阁”成员的合影

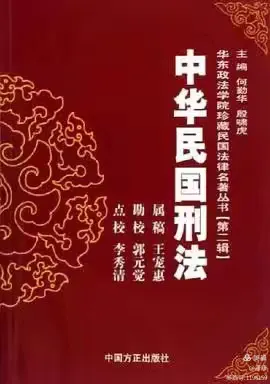

但比起官场的起落,他在法学领域的光芒更加灿烂。在这座洋房的书架上,他選写的《比较宪法》《宪法刍议》等著作,字字句句都浸着他对法治的执着。他也是中国唯一担任海牙国际法庭的首席法官,庄严肃穆的法官袍,见证过他用流利的外语为中国发声;连他翻译《德国民法典》时写下的批注,至今仍被各国法学院的学生反复研读的教科书。特别他主持起草的《中华民国刑法》,第一次确立了法律面前人人平等的理念,奠定了中国现代刑法的基础。有人说他是"近代中国法学的点灯人",这盏灯不仅照亮了当时的暗夜,也为后世留下了不灭的光芒。

王宠惠不仅是个才高八斗、学富五车的法学界泰斗,更是一个坚定的爱国主义者。1921年,他起草了《中国十原则》,并代表中国政府在华盛顿国际会议上将“尊重中国主权”完整写进《国际公约》,为中国抗战维护领土完整提供法理依据。在1942年开罗会议上,他以法律为武器,促成《开罗宣言》中明确台湾、东北和澎湖列岛归属中国的法律地位。他又是世界著名的法学家、外交家,理所当然地得到世界法学界的尊重。1945年,他参加联合国宪章的制定。他提出的主权平等的条款,得到各国的赞同与认可,从而提升中国在战后国际秩序中的话语权。这一切都充分体现了王宠惠在维护国家主权方面的坚定立场和他在法学领域上的卓越贡献。

在开罗会议时的王宠惠。

在海牙国际法院工作时王宠惠和他的同事。

如今,别墅里早已没有了当年的书香气,取而代之的是话剧演员们的台词声与排练厅的脚步声。大草坪上,偶尔可以看到不少观众在演出间隙散步。望着二楼露台时,他们也许不会想到,曾有一位法学界泰斗也经常在这里仰望天空沉思,探索着如何用法律为国家"立规矩"。他一生清正,不贪名利,在晚年贫病交加时,依旧保持着谦谦君子的风骨——这大概就是古人说的"立德、立功、立言"吧,三者皆备,方能在岁月里站成一座丰碑。

夕阳西下时,别墅的影子被拉得很长,与话剧团的幕布交叠在一起。安福路的风还在吹,像是在低声诉说:有些房子会老,但住在里面的人,和他们坚守的东西,永远年轻。

信纸作者:茹歌

有的会老去,有的永年轻 梧桐掩映,在上海似乎成了一种特殊的标签和意境;如再加上一幢小楼、一个园子,增添一位仁人、一段故事;那注定就是引人瞩目、百回阅读的天地。 安福路,依旧并不喧嚣、熙攘,但早已积淀醇厚,声名远扬;无论称作“话剧艺术中心”,还是视为著名爱国人士、法学泰斗王宠惠的故居,其风采和魅力没有丝毫异议;建筑自有特别风格,主人更是让人难忘常忆;从首屈一指的学者,到辛亥革命的斗士;从国际外交舞台的雄辨,到中国法学界的点灯;沉沉长夜有星星闪烁,漫漫历程留道道印迹。 历史无语,偶有金句;有的会老去,有的永年轻;老去的是躯体,年轻的是灵魂。 为康康老师的佳作《梧桐掩映处,法学泰斗的世纪独白》点赞!

![]()

法学鼻祖奠基人,公平正义天秤准。身披法袍不卑亢,为国赢得世界尊!康康老师的佳作《梧桐掩映处,法学泰斗的世纪独白》,展现了一位令人肃然起敬的辛亥革命元老,民国时期首任外交总长和法学泰斗的光辉形象。铮铮傲骨,巍然屹立。为康康老师的佳作点赞!向康康老师致敬!

![]()

请选择你想添加的收藏夹