导语:

修改发表于2023年05月26号 08点 阅读 10739 评论7 点赞18 ©著作权归作者所有

回味往事 :住的演变(上篇)

中国作家协会会员 秦文明

编辑 月浦镇关工委 钱丽娟

演变者,历时较久的发展变化也。

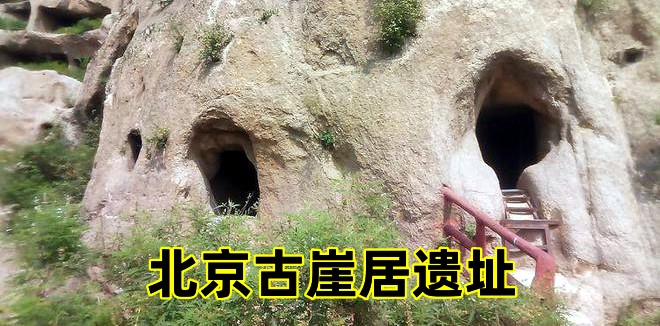

人类最早住哪里?中国古代神话中说居住在树上。《庄子.盗跖》:“古者禽兽多而人民少、于是民皆巢居以避之。昼拾橡栗、暮栖木上,故命之曰有巢氏之民。”《太平御览》卷七八引《项峻始学篇》:“上古穴处,有圣人教之巢居,号大巢氏。”巢氏是传说中原始巢居的发明者。

史书上说:上古时人类少而禽兽多,人类居住在地面上,经常遭受禽兽的攻击,每时每刻都存在着伤亡危险。在恶劣环境的逼迫下,部分人类开始往北迁徙,他们来到今山西和陕西一带,受鼠类动物的启发,在黄土高原的山坡上打洞,人居住在里面,用石头或树枝挡住洞口,这样就安全了许多。

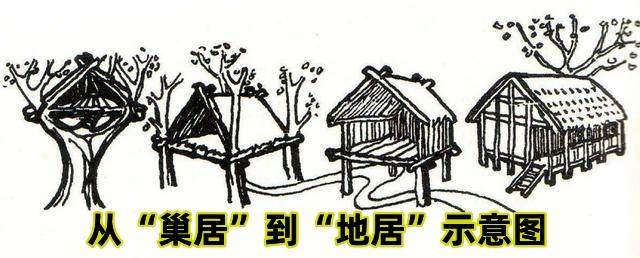

但是北方气候寒冷,许多人宁愿留在危险的南方,也不肯往北迁移。这个时候便出现了一个人,这个人看到鸟类在树上筑巢居住,便学着鸟类在树上搭建了一个窝,“巢居”就这样出现了。不久他指导人们用树枝和藤条在高大的树干上建造房屋,房屋的四壁和屋顶都用树枝挡风避雨,防止禽兽的攻击。人们都叫他“大巢氏”。

于是,便有了“南巢北洞”两种原始居住方式。

“南巢”的历史存在多久至今没有人考证出来。人类居住树上,低了不行,要受地上猛兽的袭击;高了也不行,上下极不方便,况且仍然抵御不住会上树的毒蛇猛兽以及飞行的猛禽的袭击。经过漫长的岁月,人类总结“在树上用树枝挡风避雨、防止禽兽的攻击”的经验,在地上用树枝搭建更坚固的“窝”,用以挡风避雨、防止禽兽的攻击。

这一过程,历经了多少时间,至今没有考证出结论。

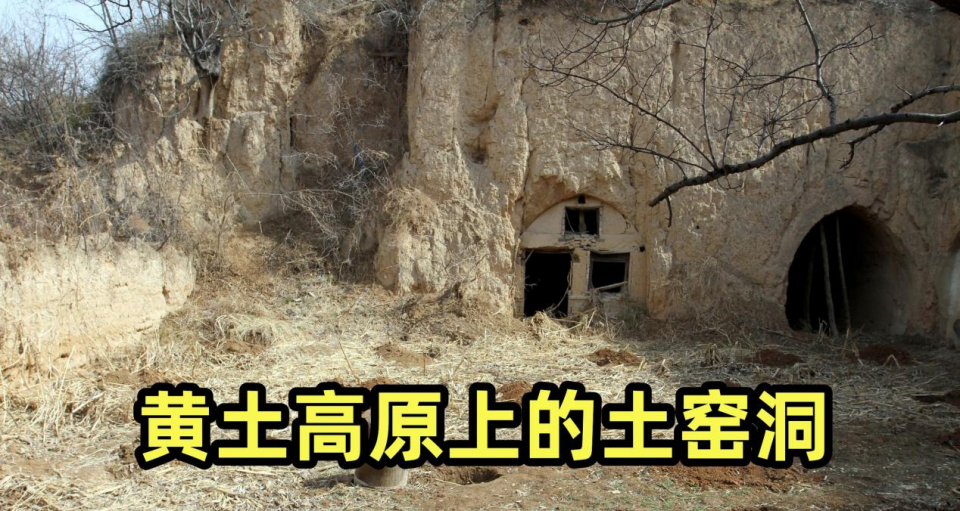

“北洞”就不同了,从上古一直延续到今天。至今在黄土高原还有不少人居住在窑洞里,当年毛主席在陕北指挥抗日、指挥解放战争住的也是土窑洞。

不过,改革开放前的土窑洞今天已经没有人居住人,住的都是砖窑洞。还有新疆的“地窝”,是过去新疆人民大众不可或缺的冬暖夏凉的住房,当年解放军进军新疆,住的基本上是“地窝”;还有一座位于中国新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市的民用机场名字叫乌鲁木齐地窝堡国际机场,可见,新疆“住洞”的历史有多悠久。

在南方,“巢居”结束后,经过了一段时间的“窝居”,“窝”慢慢演变成草木屋建筑。草木屋最先出现在植物茂盛、雨水丰沛的地区,用木料做构架,构架上覆盖草、树叶之类的东西,后来有了稻草,便出现了稻草屋。

在南方出现草木屋的同时,北方“洞居”人因洞高了进出不方便、洞低遭水淹等弊端,开始出现“泥屋”,搭建大致与草木屋相似,用木料、石料做构架,然后以泥或石块做墙,形状多样。称为“南草北泥”或叫“南草北石”。还有住帐篷的,那是草原游牧民的创造。

大约在4500年前,出现了烧砖技术,经过漫长的发展,出现的砖木结构的房屋。感谢祖师爷鲁班,是他发明了锯子、钻、刨子、铲子、曲尺,划线用的墨斗等木匠工具,到秦汉,建造出辉煌的砖木结构的房屋建筑,称之为“秦砖汉瓦”。不过,对普通老百姓来说,有一间草木屋、一间泥屋或石屋,甚至有一个“地窝”、一个窑洞,已经好得不要再好了,甚至还有上无片瓦遮身,下无立锥之地的穷苦人。

这个现象一直延续到1949年解放前后。1952年底到1953年春,中国大陆完成土改后,上无片瓦遮身,下无立锥之地的穷苦人基本没有了,但住草木屋、泥屋或石屋,住“地窝”和窑洞一直延续到“改革开放”前后,才慢慢成为历史或成为文物

下篇:往事回味:住的演变(宝山人近代住房的变化)

信纸作者:鹭悠

请选择你想添加的收藏夹