【原创】【浦江客读史】竹枝词说:三泖棹歌绕九峰

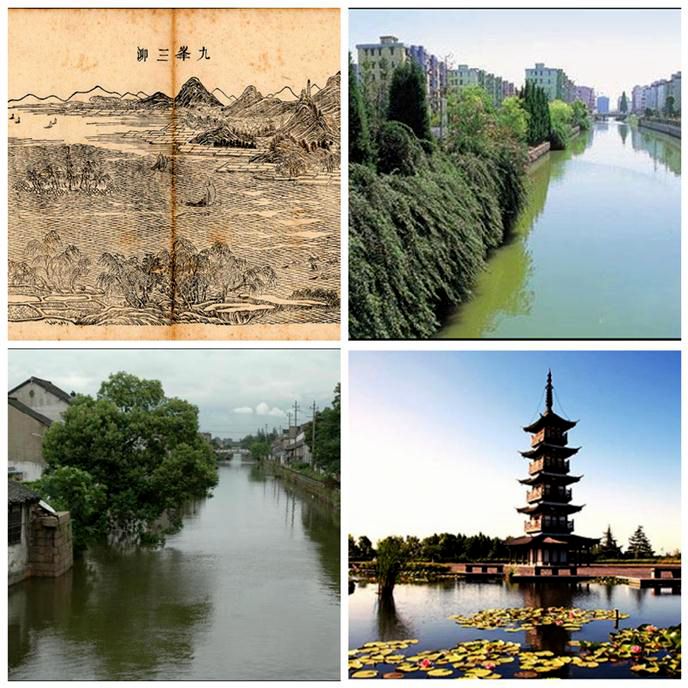

《九峰三泖图》(手卷)明·沈士充1616年作 (图源网络) (浦江客读史160)

【浦江客读史】竹枝词说:三泖棹歌绕九峰

——“竹枝词里说申城”之十:三泖

“竹枝词里话申城”第二篇说了古松江境内的“九峰”,当然,说“九峰”是不能不说“三泖”的。

“九峰”指的是佘山、天马山、横山、小昆山、凤凰山、厍公山、辰山、薛山和机山等九座山峰,“三泖”则是指松江、青浦、金山至浙江平湖间相连的大湖荡中的圆泖、大泖、长泖。上海竹枝词有不少描写三泖地区的作品,从中可以找出它的历史变迁印迹。

清乾隆年间著名的“吴派”考据学大师王鸣盛在他的《泖河竹枝词》集中有一首竹枝词:

由拳城西水拍天,近桥长泖近山圆。

闻说女墙湖底见,那教沧海不桑田。

清代还有不少诗人描写“三泖”的竹枝词,其中也提及了一些古地名的关键词。如:

长泖东南近秀州,半为烟水半汀洲。

紫鹚飞破夕阳影,万点花古渡头。(黄霆《松江竹枝词》)

北望苏州南秀州,层层雪浪拍天浮。

湖中近日无蚊鳄,风帆来往不须愁。(钱孙钟《三泖棹歌》)

以上几首竹枝词提及的古地名中,“由拳”,拳一作卷。秦置。治今浙江嘉兴市南。《水经·沔水注》:县“即吴之柴辟亭,故就李乡檇李之地。秦始皇恶其势王,令囚徒十余万人污其土,表以污恶名,改曰囚卷,亦曰由卷也”。秦、汉属会稽郡。三国吴黄龙三年(231)由拳县野稻自生,改为禾兴县。赤乌五年(242)因避太子和讳,又改为嘉兴县。明代的《五茸志逸》亦谓:“泖,故由拳国,至秦废为长水县,俄忽陆沉而为湖。”

“秀州”,州名。包括旧嘉兴府(除海宁外的今嘉兴地区)与旧松江府(上海直辖市的吴淞江以南部分)。原来是唐代苏州府的一部分,五代后梁开平初改属杭州,天福五年(940),嘉兴县置秀州,为吴越国所辖十三州之一。

关于三泖的渊源,因屡经变迁,古人们在循其古迹时,诠释不一。据唐代陆道瞻撰的《吴地记》记载:“海盐县东北二百里有长谷”,即指泖河。泖河为古代谷水的一部分。谷水又称泖谷、华亭谷,位于松江县西部。又据南宋《绍熙云间志》记载:“泖有上、中、下之名。泖之狭者,尤且八十丈。近三泾泖益园,曰园泖;近泖桥泖益宽,曰大泖;自泖而上,萦绕百余里,曰长泖,此三泖之异也。”

据《上海通志·古代卷》概括论述,泖湖之水,上承淀湖。淀山湖,位于松江府西北72里,与青浦、昆山县接界,昔有山居其中,亦叫薛淀湖。据《云间志》称:“湖之西曰小湖,南接三泖,其东大盈浦,其北赵屯浦。盖湖所以受三泖及西南诸港之水,自二浦以泻于松江也。”这一段记载很重要,说明淀山湖在宋代前后,通过其独特的“中介”角色,连三泖,接大盈浦、赵屯浦,从而使南部诸水与吴淞江相沟通。那时吴淞江继起为太湖下游的主要江流,多少得益于此。

历史上三泖与九峰齐名,自古以来,既是太湖流域的重要水道,又是旅游胜地之一。

清代光绪年间的潘承基和李宗海各有一首竹枝词:

长泖湖边柳孕春,圆泖湖里水翻银。

三篙两篙浪花碧,郎打鱼儿侬采莲。

大泖才过长泖逢,萦回百里汇足封。

芙蓉几点烟痕锁,吹落山僧一杵钟。

这两首竹枝词分别提到了圆泖、大泖、长泖,描写了三泖地区如诗如画的风景。唐代有很多诗人曾来此游览。著名诗人陆龟蒙曾游泖湖,有诗云:“三泖凉波鱼绝动”。宋代宋佯之,元代杨维桢、倪瓒,明代顾清、董其昌、陈继儒等名家,都曾留下过美好的诗文。陈继儒渡泖诗曰:“秋老江苹漾久空,萧萧枫叶挂疏红。那知三泖清秋思,偏寄芦花一寺中。泖上定波叠乱沙,寺门桥断半蒹葭。何从一借风帆力,醉挟飞鸥拍浪花。斜阳约略水西头,余景还能上竹楼,天际蘼芜半中绿,钓蓑归处起双鸥。”此诗传流至今,可见当时三泖的美好风景了。

竹枝词中有“吹落山僧一杵钟”句,描写的是泖河岸边的唐代泖塔。今天的青浦县泖塔圩至今耸立着一座秀丽的五层方形宝塔,俗称泖塔,又名“长水塔”。据志载,此塔为唐乾符年间所建。千百年來,泖塔静立在泖河中央,塔铃风动叮咚有声,白天作为航行标志,夜间塔顶挂起红灯,为舟船指点方向。鉴于它特有的历史文化价值,1997年被国际航标协会列为世界历史灯塔遗产。

明代吴履震《五茸志逸》卷六“三泖”中曾描写过当时登塔远眺的景象:“北可望郡城中瓦屋如云屯,东南见沃壤亿万顷。当黄云覆野,真是成一片金色界。西见淀湖,淀湖广袤六十八里。又西可见澄湖,湖之广袤亦六十八里。……薄暮时落日混漾,水底如绛纱笼玛瑙盘,真是小李将军一幅《水天落照图》。幸及月夕,月似与水争奇,久之不肯相下,两光终混为一色,短视人朦胧尤不能辨别。第见百万金背虾蟆,涌跃碧波中。是时把酒浩歌,顿忘此身之在水晶宫也,余绝爱之。”

泖河经长年淤积,变迁很大。古长泖萦绕百余里,后逐渐淤积成田,至清代只剩阔如支渠的水流。古大泖流经今松江、金山之间,水面浩阔,历史上早已淤塞,全部围垦为荡田,亦称泖田。古圆泖流经今松江、青浦之间,经历代疏浚,得以保存至今,是古泖湖仅存的部分,今称泖河。泖河在松江、青浦两县交界处,上经拦路港,承淀山湖水,下流入斜塘、黄浦、达东海。历来是上海境内主要航道,仍然为上海做出它的贡献。

(左上图)古人绘制的《九峰三泖图》(右上图、左下图)今日之泖河景色

(右下图)世界历史灯塔遗产——唐代泖塔

注一:上海竹枝词是一部“诗性”风土志。从题材内容看,上海竹枝词的描写对象可分为三类:一是上海的风土民俗;二是上海的历史掌故、社会变迁;三是山川形胜、时尚百业。这些竹枝词构成了上海地域文化传统与地方性知识的表述。上海素有创作竹枝词的传统,自元代以降,积累了大量的竹枝词。无论是常年生活于上海本土者,还是客居他乡的游子,或是寓居于沪的文人游客,都创作了为数众多、有关上海的竹枝词。上海风俗史专家顾炳权编著的《上海历代竹枝词》与《上海洋场竹枝词》两部上海竹枝词集大成之作,收录了8000余首竹枝词。本文所引上海竹枝词,皆摘自顾老著作。

注二:王鸣盛,清史学家、经学家、考据学家。字凤喈,一字礼堂,别字西庄,晚号西江。江苏嘉定(属今上海市)人。官侍读学士、内阁学士兼礼部侍郎、光禄寺卿。以汉学考证方法治史,为“吴派”考据学大师。撰《十七史商榷》百卷,为传世之作。另有《耕养斋诗文集》、《西沚居士集》等。

(注:您的设备不支持flash)

- 等30人点赞

精选留言

水晶之夜

2022-11-21 10:47:37

2022-11-21 10:47:37

浦江思源开凯的评论:三泖前身为古湖,行船棹歌歌一路!天气渐冷之际,又见曹老师佳作【浦江客读史】(160)《竹枝词说:三泖棹歌绕九峰》,顿时产生了一种亲切感,也非常的 温馨!上海的古貌,泖湖的前世今生,曹老师都精心为我们采集探寻,并以生动的语言和丰富的文化积淀,数如家珍娓娓道来!抒发出“爱党爱国爱家乡”的浓厚的感情!没有这样的一种感情,没有这样的长久积淀,没有这样的辛勤探索,是写不出如此详实优美的新时代的“棹歌”的!就连静静地矗立着的青浦“长水塔”,1997年被国际航标协会列为世界历史灯塔遗迹这样的细节,说实话,若不是拜读曹老师的这篇好文,我们或许都不知所云呢!曹老师将古老的竹枝词赋予了新的动力与新时代的注解,可读性知识性跃然纸上。为佳作点赞!向曹老师致敬!

浦江思源

谢谢开凯的热情鼓励!其实,面对家乡,我们就像一群充满好奇心的学生,迫切需要了解家乡的历史,以便掌握现在,开创未来!真切希望有志于研究上海的朋友,能够更多一些。点赞,问好!!!(浦江客)

举报

浦江思源

谢谢开凯的热情鼓励!其实,面对家乡,我们就像一群充满好奇心的学生,迫切需要了解家乡的历史,以便掌握现在,开创未来!真切希望有志于研究上海的朋友,能够更多一些。点赞,问好!!!(浦江客)

举报

水晶之夜

2022-11-21 08:55:09

2022-11-21 08:55:09

浦江思源张载养的评论:我对曹老师的“读史”,一直钦佩有加。读史的人不少,能像曹老师这样读史的人不多。古文功底+文学修养+时事敏感,让曹老师的史说,超凡脱俗,出类拔萃。 读史,挺难进入竹枝词这样的“史籍”;进入了,也易见大江大河、海堤金山,难去冷门暗角。曹老师今天讲述的“三泖”,就有点冷僻,属于上海的角角落落,史说的躲躲藏藏。 我曾分管过城市的防汛排水,略知上海的水系状况,对竹枝词所涉的“三泖”并非一无所知,但绝没有曹老师这样的专注与探研,更无从“诗性”风土志中的深挖与细筛。 更加难能可贵的是,曹老师居然还从中寻觅、体悟出了诗情画意、美韵佳句:“紫鹚飞破夕阳影”“湖边柳孕春,湖里水翻银”“郎打鱼儿侬采莲”。美美的画面感,浓浓的乡土情;甜甜地深沉浸,久久地不离去。 为曹老师的佳作点赞!

浦江思源

谢谢张区长的精彩评论!你总是用火一般的语言,给人以热情鼓励。对上海水系状况,我是纸上谈兵,不着边际;你是深入一线的行政领导,亲身经历,钻研实干,更有发言权。期待你的支持和指导,让我的竹枝词说申城系列博文写作能够走下去。再谢,问好!(浦江客)

举报

浦江思源

谢谢张区长的精彩评论!你总是用火一般的语言,给人以热情鼓励。对上海水系状况,我是纸上谈兵,不着边际;你是深入一线的行政领导,亲身经历,钻研实干,更有发言权。期待你的支持和指导,让我的竹枝词说申城系列博文写作能够走下去。再谢,问好!(浦江客)

举报

请选择你想添加的收藏夹

- 未定义0条内容 你没有登录