【原创】重走浙西南交椅山红军路

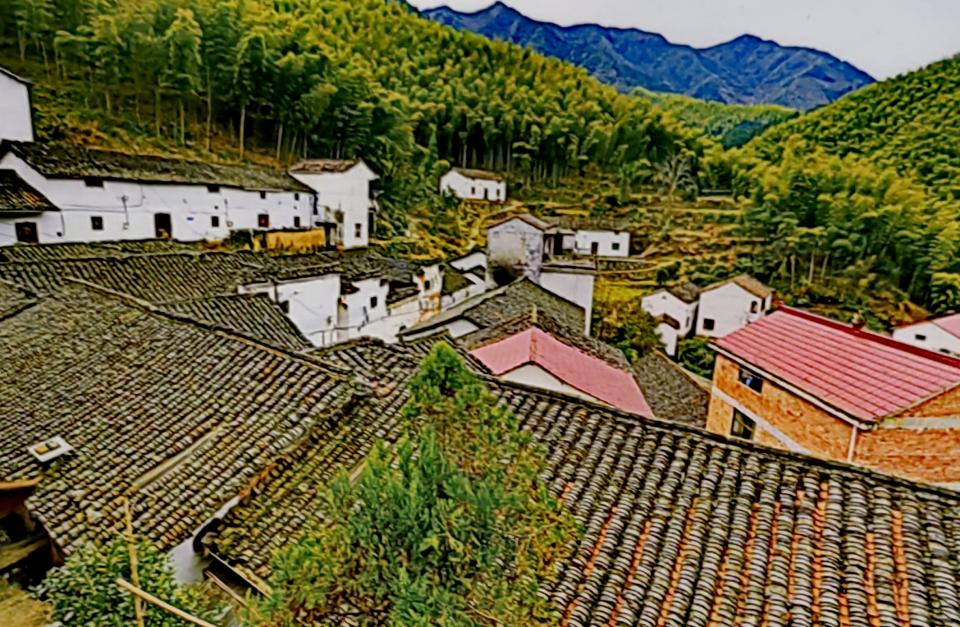

8月23日周末,天气晴好,山里白天也有35度,上午还凉快点。早餐后我们自驾进山,去寻访塔石乡交椅山红军根据地。交椅山离塔石8公里的路程,这段路还是S215省道,一路都是盘山路,柏油路面,路况不错。先到大茗村,之后就是交椅山。上个月刚走过浙西天路,这回又来跑跑浙西南天路,浙江的最美天路可算是跑全了。

在浙江西南部的广袤大地上,红军浙西南根据地犹如一座不朽的红色丰碑,镌刻着那段波澜壮阔的革命历史,见证着无数革命先辈为了理想和信仰而不懈奋斗的英勇事迹。它在中国革命史上留下了浓墨重彩的一笔,是浙西南人民心中永远的骄傲。金华的山水之间,隐藏着许多承载着厚重历史的红色印记,塔石乡大茗村交椅山红军根据地便是其中之一。它宛如一部生动的史书,静静诉说着那段波澜壮阔的革命岁月,吸引着人们前往踏访,探寻那段永不磨灭的红色记忆。

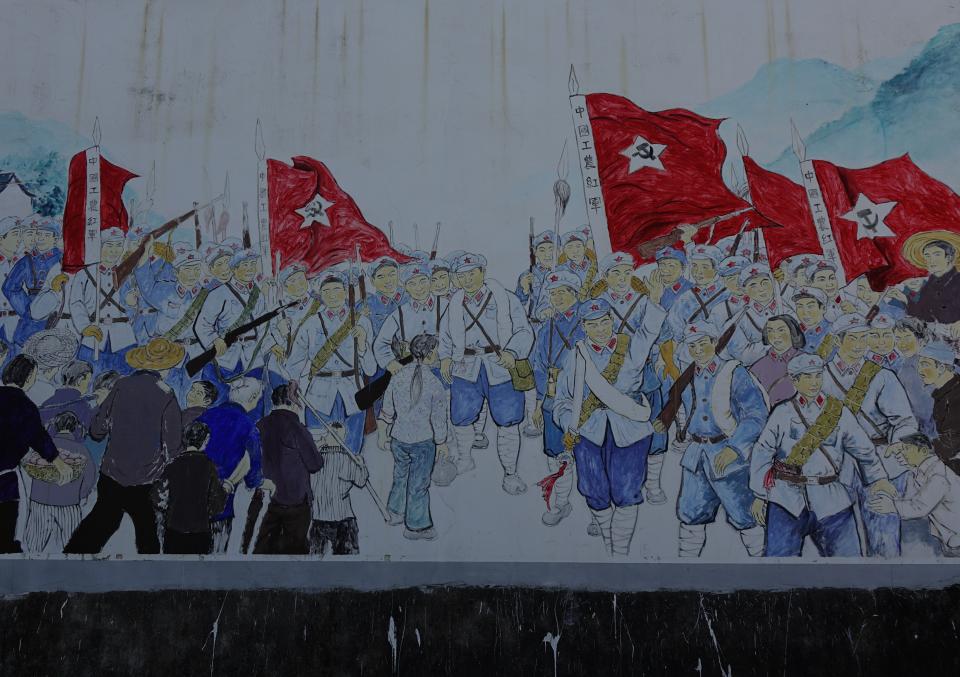

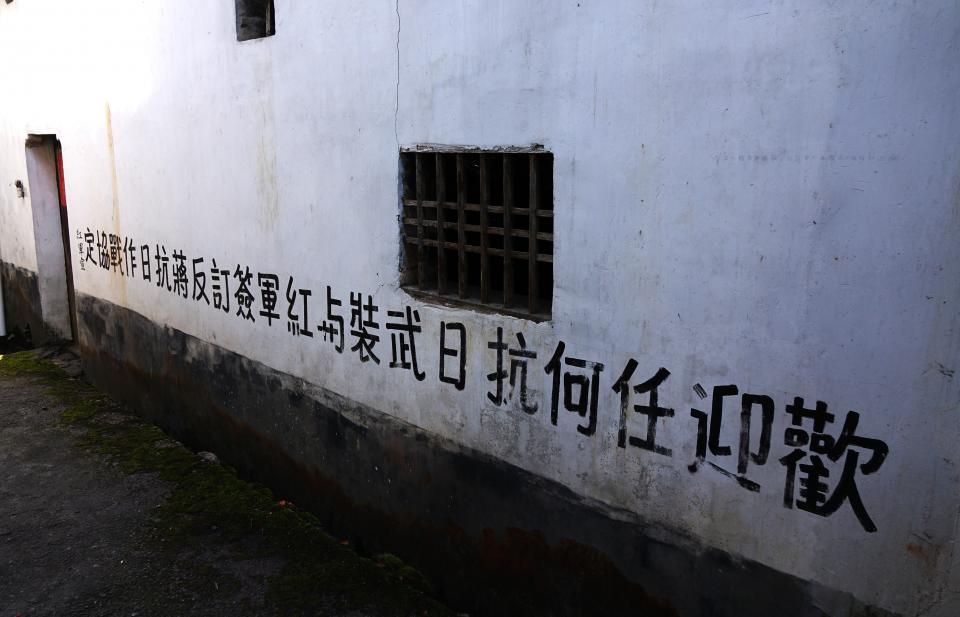

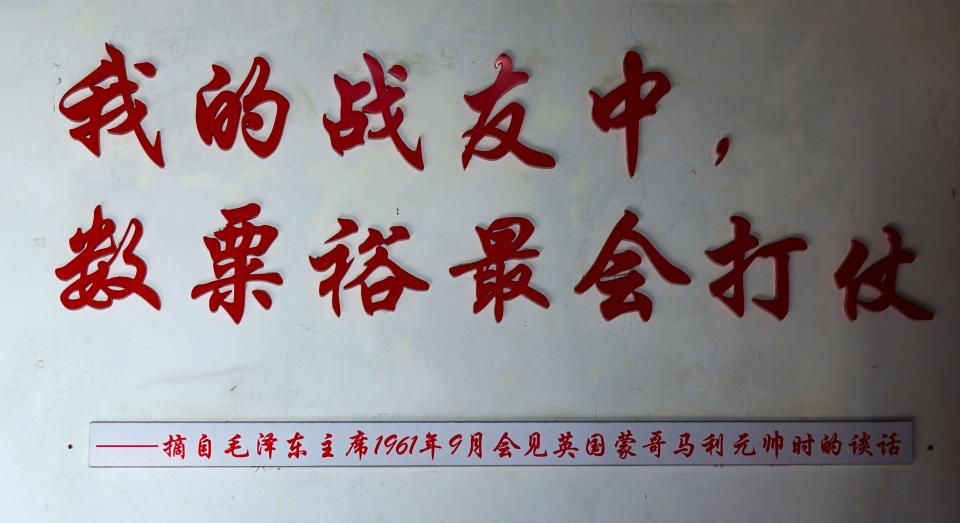

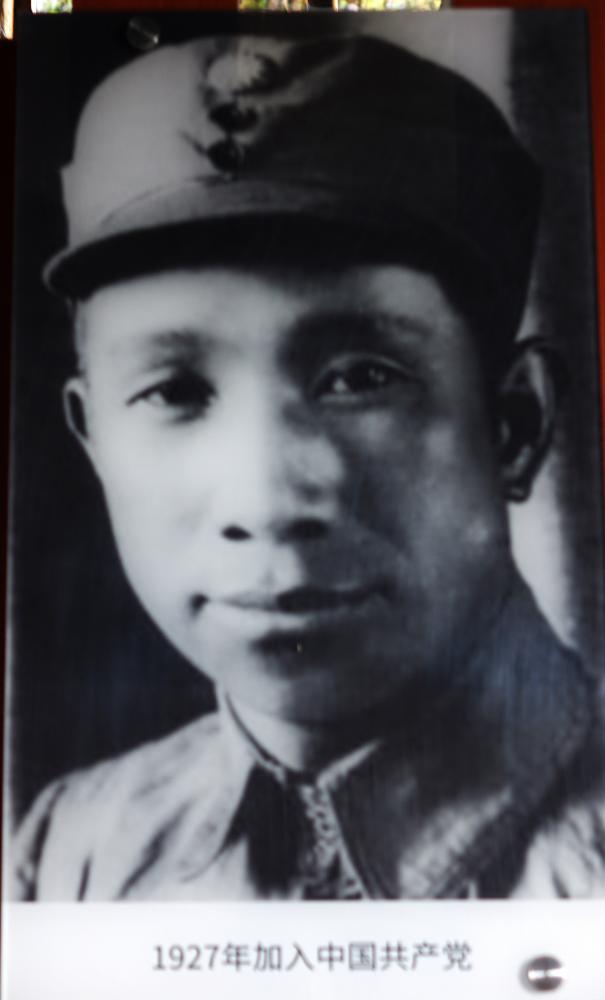

1933-1935年,大茗村因为地形好,有地道,有利隐蔽、疏散,成为了革命根据地。一大批本地人士都加入到了红军的队伍。当年的路线是这样的:溪口银坑﹣大茗、交椅山自然村﹣坟岩﹣井上﹣上阳村。1934年7月,为了宣传和推动抗日民族运动,调动钳制国民党军队,减轻中央苏区的压力,中共中央和中革军委决定以红七军团组成中国工农红军北上抗日先遣队,粟裕任参谋长,领导浙西南三年艰难曲折的游击战争。1935年粟裕奉命率挺进师进入浙江,出奇兵,过灵山,渡信江,辗转游击,威名大振。期间粟裕第一次提出并运用“敌进我进”的作战方针,并在一次次的反"围剿"战斗中,创造了一系列游击战的新战法。

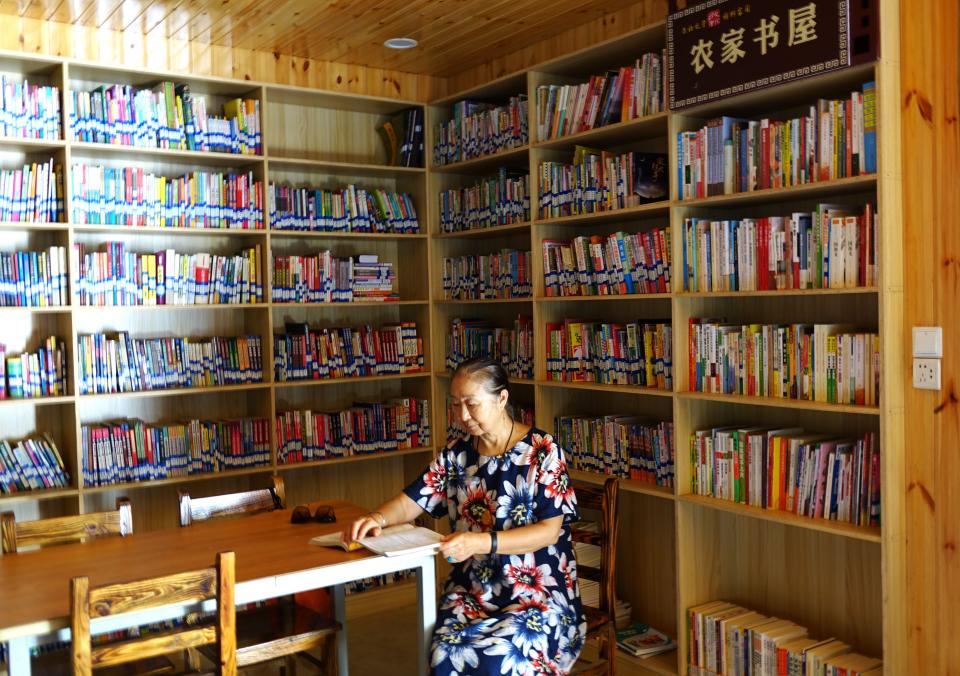

踏入根据地,邂逅历史痕迹。沿着蜿蜒的山路前行,周围是郁郁葱葱的山林,清新的空气带着泥土和草木的芬芳。当交椅山红军根据地映入眼帘,仿佛时光瞬间倒流。这里的红军桥、红军洞,每一寸土地、每一块石头都见证了当年红军战士们的战斗与生活。我们沿着山间的石阶重走红军路,红军的标语依稀可见,每走一步,都能感受到当年红军战士们行军的艰难。根据地的旧址保留着较为原始的风貌,简陋的房屋、斑驳的墙壁,都在默默讲述着过去的故事。那些用石头和木材搭建起来的房屋,虽然历经岁月的风雨侵蚀,但依然屹立不倒,仿佛在向人们展示着当年红军战士们坚韧不拔的精神。屋内的陈设简单而朴素,一张张破旧的桌椅、一床床打着补丁的被子,让人仿佛能看到红军战士们在这里商讨作战计划、休息养伤的场景。

据说,当年红军战士们为了躲避敌人的追击,来到了交椅山。他们在这里建立了根据地,积极开展游击战争。红军战士们不仅打击了敌人,还帮助当地百姓解决生活困难。他们帮助百姓耕种土地、修建房屋,与百姓们结下了深厚的情谊。在一次次战斗中,红军战士们为了保护当地百姓的生命财产安全,与敌人展开了激烈的战斗。许多红军战士不幸牺牲,他们的鲜血染红了交椅山的土地。

如今在大茗村交椅山建有中国工农红军挺进师粟裕纪念室,室内有粟裕铜像和粟裕同志为革命奋斗一生的光辉业绩。纪念室以粟裕同志生平事迹为依据,通过珍贵的文献、资料、照片、珍贵文物以及各种图表、字画,生动形象地再现了粟裕同志光荣战斗的一生。我们在那里驻足参观,缅怀粟裕将军久久不愿离去。

踏访金华塔石乡交椅山红军根据地,不仅仅是一次简单的旅行,更是一次心灵的洗礼和精神的升华。在这里,我们追寻着红军战士们的足迹,感受着他们的革命情怀,传承着他们的红色精神。当我们离开交椅山红军根据地时,那片红色的土地依然在心中闪耀。它提醒着我们,要铭记历史,珍惜现在的幸福生活,传承和弘扬伟大的革命精神,让红色基因在我们的血脉中代代相传。

(注:您的设备不支持flash)

信纸作者:茹歌

请选择你想添加的收藏夹

- 未定义0条内容 你没有登录