【原创】周游上海——走进上海犹太难民纪念馆,感受跨越国界的情谊

茸耀(范亦铮)

中国人民抗日战争和世界反法西斯战争胜利 80 周年

专题之七

走进

上海犹太难民纪念馆

感受跨越国界的情谊

今年是中国人民抗日战争和世界反法西斯战争胜利80周年。在上海虹口区的长阳路62号,有一座特殊的纪念馆——上海犹太难民纪念馆,它犹如一本厚重的史书,默默诉说着抗战时期一段珍贵而温暖的国际情谊。

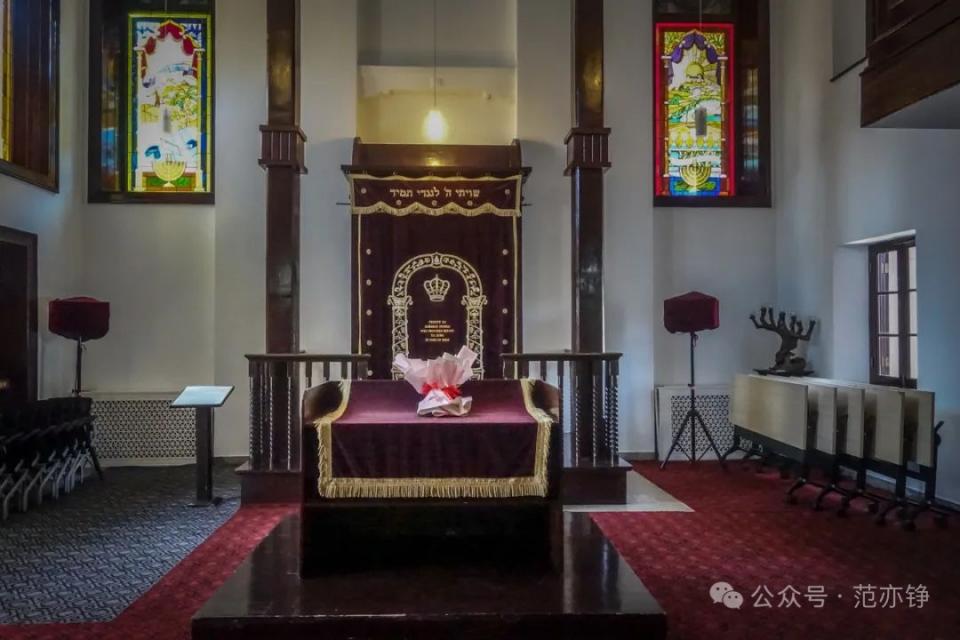

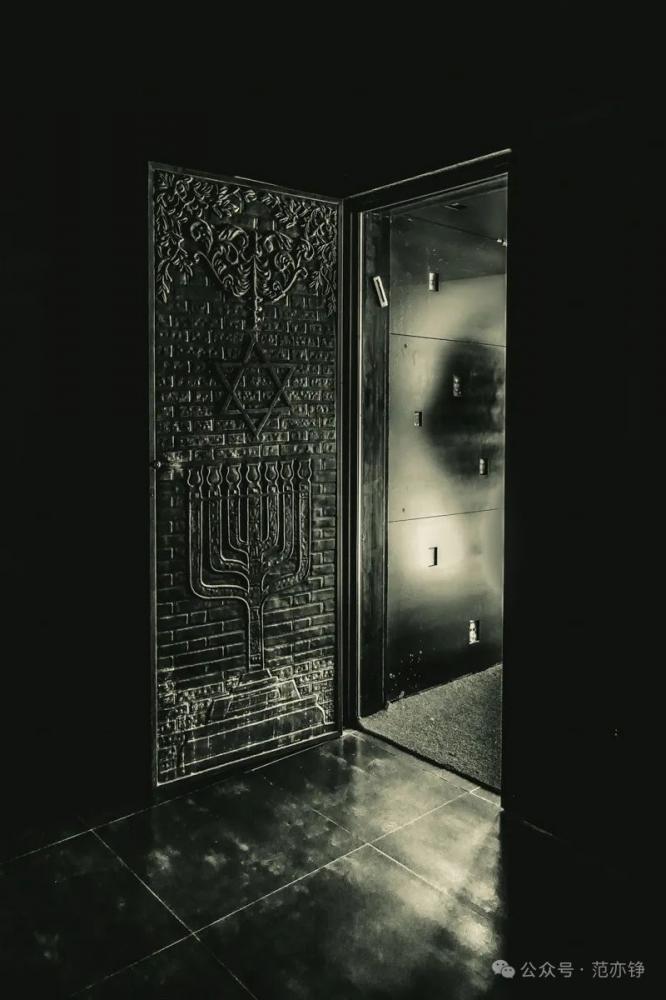

上海犹太难民纪念馆是以摩西会堂旧址为核心建立的,这是上海仅存的两座犹太会堂旧址之一。1927年,俄罗斯犹太人集资修建了它,而在二战时期,这里成为了犹太难民们聚会和举行宗教仪式的重要场所。

20世纪三四十年代,纳粹在欧洲疯狂迫害犹太人,一时间,无数犹太人流离失所,他们迫切需要一个避难之所。而此时的上海,虽然也面临着战争的威胁,但依然向这些犹太难民敞开了怀抱。从1938年到1941年,大约有2万犹太难民远渡重洋,来到了上海的虹口地区。

在纪念馆里,有一幅名为《除夕夜》的油画,它背后有着一个真实的故事。在一个除夕之夜,一户中国人家热情地邀请了犹太难民家庭到家里吃年夜饭。饭桌上的酒菜虽然不算丰盛,但大家围坐在一起,谈笑风生,气氛其乐融融。中国主妇还细心地提前为犹太难民准备好刀叉,看到他们不习惯和他人在一个盘子里进食,又连忙把食物分到每个人面前的盘子里。这样一个小小的举动,却充满了浓浓的温情,展现了中国人民的善良和包容。

还有像傅莱这样的犹太难民,他1939年流亡到上海,后来到了晋察冀抗日根据地。他用自己精湛的医术有效遏制了当地疾病的蔓延,还在延安建立了生产粗制青霉素的实验室,为中国的抗战医疗事业做出了巨大贡献。1944年,傅莱加入了中国共产党,他把自己的命运和中国人民的命运紧紧地联系在了一起。

同样是在1939年流亡到上海的罗生特,成为了第一个参加新四军的国际友人,1942年他还成为了中共特别党员。他们用自己的行动,诠释了什么是国际主义精神,什么是跨越国界的情谊。

在当时的虹口,像这样的故事还有很多很多。犹太难民们在这里得到了中国人民的帮助,他们有的被让出房间居住,有的得到了工作机会,还有的孩子被接收进校读书。而犹太难民们也凭借着自己的一技之长,在这里开设了小型服装、面包、冷饮等商店,让当时的舟山路成为了商业中心,号称“小维也纳”。

纪念馆里的“上海犹太难民名单墙”上,镌刻着18578个姓名。每一个名字背后,都是一个曾经在上海避难的犹太难民的故事,都是那段国际情谊的见证。

如今,当我们走进上海犹太难民纪念馆,看着那些珍贵的文物史料,那些复原的场景,仿佛能够穿越时空,回到那个战火纷飞的年代,感受到中国人民和犹太难民之间的深厚情谊。在抗战胜利80周年的今天,让我们铭记这段历史,珍惜来之不易的和平,也让这份跨越国界的情谊永远传承下去。

(注:您的设备不支持flash)

信纸作者:吴淞

请选择你想添加的收藏夹

- 未定义0条内容 你没有登录