导语:

修改发表于2025年08月11号 05点 阅读 10020 评论8 点赞26 ©著作权归作者所有

《八一三淞沪抗战》(油画 中华艺术宫藏)姚尔畅 作 (浦江客读史286)

【浦江客读史】用血用怒火写下的上海抗战风云录

——“闲话上海”之十一:淞沪会战

“八一三,日寇在上海打了仗,江南国土遭沦丧,尸骨成堆鲜血淌,满目焦土遍地火光。”——京剧《沙家浜》里沙奶奶这一段唱词,对于我们这一代人来讲简直是耳熟能详,铭刻在心。1937年8 月13日,日本侵略军向上海闸北、江湾大举进攻,淞沪会战爆发。这场为期三个月的战争,对日寇侵略造成的城市和市民惨状以及中国军队英勇抗击日寇的情况如何,当年有一部报告文学集作了详尽的报道,让今天的读者仿佛身临其境。

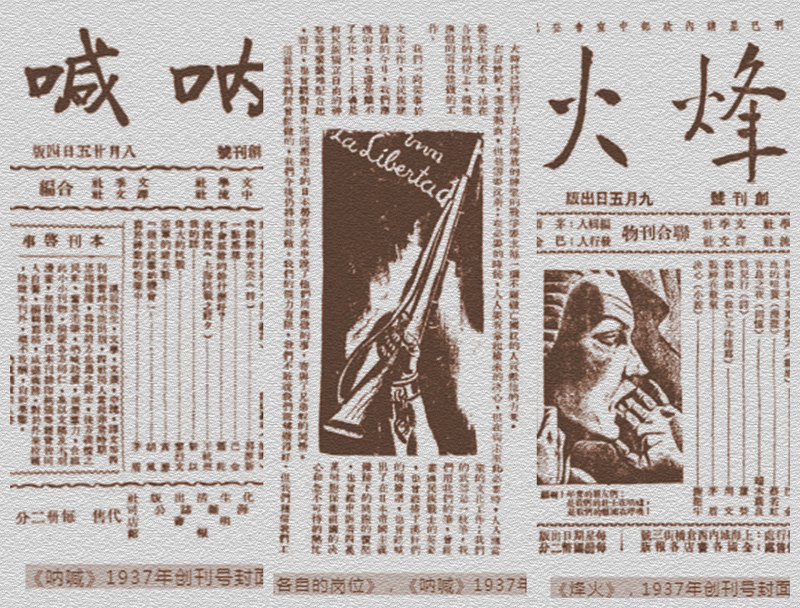

1937年“八一三”淞沪战役爆发,东北年轻作家骆宾基立刻到上海“文艺界抗敌协会”请求分配任务。他参加了“青年防护团”,不分昼夜地抢救和运送伤员。后来又参加了一支准备开赴敌后打游击的“别动队”,准备开赴敌后打游击。也是在这个时期,他开始以骆宾基为笔名,以自己在淞沪抗战中的亲身经历和所见所闻为素材,创作而成大量反映抗战的报告文学,在茅盾、巴金等主编的《烽火》、《呐喊》等报刊上发表,后来结集成《大上海的一日》,这是他在文学战线上的第一声呐喊。

该报告文学集收录了作者文学创作早期的部分报告文学作品,其中有发表于1937~1939年的《救护车里的血》、《落伍兵的话》、《在夜的交通线上》、《一个星期零一天》等篇目。这些作品以速写的形式,记录了淞沪抗战中的诸多场景,如救护队半夜在空袭中抢救、转运伤员的情境,哨兵在夜间守卫交通线时与各路人员相遇时的见闻,以及难民船遭遇轰炸前后难民们吵嚷、骚动、争相逃生的惨象及其剧烈变动的心理状态等。作品充满了对日本侵略者的仇恨和对广大官兵及人民群众英勇反抗精神的赞扬,是“用血用怒火写成的作品”,具有强烈的感染力。

这是1937年淞沪会战初期的上海惨烈景象,大量难民被遣送出城。淞沪会战爆发,

日军对上海实施了惨无人道的无差别轰炸。他们将打击重点放在非军事目标上,

南京路外滩、闸北、虹口、南市等人口密集区域均未能幸免。(源自纪录片)

在《大上海的一日》中,通过描绘市民的逃难惨状、日常生计的艰难、心理的恐惧与反抗等方面,展现了普通市民在战争中的生活状态。

如《难民船》中描述了难民们乘坐木船离开招商码头的场景。《难民船》初刊时原题为《阿毛》,讲述了贫民阿毛妻子在轰炸中死去,他独自带着孩子逃难。然而,难民船在北新泾遭到轰炸,孩子也落水失踪。家破人亡、死里逃生的阿毛不再想着逃难,而是一心要复仇,“他走,要活,要复仇,凭他九死一生后的一个光身!”此外,文中还描写了难民们在木船上为了破夹袄、小布包袱等零碎物件争吵、纠缠,全然没有了初来上海时对高楼大厦的惊叹,只有对自身安全的顾忌和盼望早日平稳到家的心情。家破人亡的难民茫然地随着人群奔走,不知去向何方,展现出普通市民在战争中颠沛流离逃难生活的无助与悲惨。

如《大上海的一日》中刻画了一些市民艰难困苦的日常生计。战争使得市民的生计受到严重影响,物价飞涨,生活物资匮乏。一些市民为了维持生活,不得不节衣缩食,在衣食住行上处处节省。衣服是数年前的旧衣,破了就织补改造;食物尽量托人从游击区或乡下带来,每餐一荤一素力求节省;住房狭小如鸽笼,几家人合用一个风炉轮流烧煮以节省煤球;出行则因电车、公共汽车涨价,路近时只能安步当车。

作者还以全景式的视角,描绘了大上海从清晨到午夜的战争状态,展现了城市生活秩序的混乱。街头有从战地驶回的运输卡车,有报童叫卖“东洋人吃败仗哉”,有披挂着红十字旗的逃难乡民,也有普善山庄掩埋队的卡车搬运棺木。夜晚,一方面是商店、公司、舞场亮起霓虹灯,富人与情侣走进舞厅寻欢作乐;另一方面是沪西传来逐渐加紧的枪声,战争让整个城市变得畸形,普通市民的生活也陷入了混乱与失常。

淞沪会战被称为中国战场的“血肉磨房”,图为中国军队英勇抗击日本侵略军的惨烈场景老照片

骆宾基的《大上海的一日》生动地展现了八一三淞沪抗战时期大上海的战争场景。

在《救护车里的血》中,急救车开足马力在街头飞驰,红十字旗激忿般抖摆,车子劈开人群的波浪。车内的担架员、童子军队员、防护团员、红十字会救护员们紧张地忙碌着,他们在时间、空间、物资都极其有限的情况下,不得不对不同伤势的伤者进行艰难的取舍。防护团员小珍因承受不了救护时见到的惨状,激动地表示“我不干了”“我要到前线去,我要到前线去!我不愿再看这些野兽所造的惨剧,我要到前线去讨这笔血债!”

在《“我有右胳膊就行”》中,一个左臂受伤后神志不清的伤兵在约摸百磅的炸弹在三十米外爆发时,从担架上跳下来,高喊着“我还有右胳臂,我还有右胳臂,日本飞机还他娘的赶尽杀绝…… 我不到后方了,我到前线去…… 我到前线去!”展现出伤兵们即便受伤也依然保持着强烈的反抗意识和到前线杀敌的决心。

《大上海的一日》展现了从清晨到午夜整个城市的战争状态。清晨的沪西渐渐消沉的枪声,走向难民所的训导员佩戴着红十字臂章;从战地驶回的运输卡车,报童手中的《救亡日报》与“东洋人吃败仗哉”的叫卖声。披挂着国际难民所红十字旗的逃难乡民,空中返航的战机,低空中弥漫着硫磺气味的浓烟,扶老携幼的难民群,拉着破烂家具的黄包车,战事催生出的街头饭摊,普善山庄掩埋队的卡车,苦力们搬运着棺木,被轰炸过的“大世界”舞厅残破的广告牌与画布,装满慰劳品的卡车、工部局的铁甲车、机器脚踏车、军用车、救护车,背着救济袋从事救护的光头僧人,市民围读着壁报上“保卫大上海”的字句,汽车夫则“偷空到垃圾桥去望四行储蓄会仓库顶上飘扬的青天白日旗”。租界到华界的不同区域,不同阶级、职业的各色人等都被笼罩在战争的阴影之下。

1937年茅盾、巴金等主编的《呐喊》《烽火》报刊上刊登的反映淞沪会战的报告文学作品

淞沪会战历时三个月,期间日军投入9个师团22万人,伤亡9万余人。中国军队投入73个师70余万人,伤亡25万余人。会战打破了日本“三个月灭亡中国”的狂妄企图,使其被迫转移战略主攻方向。会战为中国沿海地区工业和军事力量的内迁赢得了时间,减少了中国经济的损失,为长期抗战保存了一定的物质基础。会战促成了抗日民族统一战线形成,全国各阶层、各党派团结一心,共同抗日,进一步促进了抗日民族统一战线的形成,增强了中国人民抗战的信心和决心。淞沪会战使得国际社会极大地改变了对中国的认识,让世界看到了中国人民坚决抵抗日本侵略的决心和勇气,赢得了国际社会的同情和支持。

在淞沪会战报告文学的写作热潮中,骆宾基的《大上海的一日》以电影镜头式的叙述,真实生动地展现了战争的残酷场景;以鲜明的人物形象刻画,表现了抗战将士和普通百姓在残酷的战争现实中的悲惨遭遇和强烈的反抗意识; 以强烈的情感表达,充满了对日本侵略者的仇恨和对广大官兵及人民群众英勇反抗精神的赞扬。使得这部“用血用怒火写成的作品”,具有强烈的感染力。它是淞沪抗战这段历史的生动记录,为研究抗日战争时期的历史提供了珍贵的文学资料,让后人能够更加直观地了解当时战争的残酷以及人民的抗争精神,也对后来的报告文学创作产生了一定的影响。

对这部“用血用怒火写成的作品”,中国人民、上海人民永远不会忘记!

《大上海的一日》诉说了日本帝国主义的残暴、凶恶的侵略罪行,以及上海人民团结抗日的英勇壮举!在抗战胜利80周年之际,再次重温,意义非凡!掩卷沉思,我们要倍加珍惜和平安宁的幸福生活,更要铭记历史,继往开来!点赞佳作!

![]() 浦江思源

谢谢福生老师的殷切关注和精彩评论!您说得太对了!《大上海的一日》确实字字都在诉说侵略者的残暴,更闪耀着上海人民团结抗敌的英勇光芒。在抗战胜利80周年这个特别的节点重温,真的让人心里沉甸甸的——既为那段历史震撼,也更明白如今的和平安宁多么来之不易。铭记过去、珍惜当下、继往开来,这正是重温佳作的意义所在。辛苦了!!!(浦江客)

举报

浦江思源

谢谢福生老师的殷切关注和精彩评论!您说得太对了!《大上海的一日》确实字字都在诉说侵略者的残暴,更闪耀着上海人民团结抗敌的英勇光芒。在抗战胜利80周年这个特别的节点重温,真的让人心里沉甸甸的——既为那段历史震撼,也更明白如今的和平安宁多么来之不易。铭记过去、珍惜当下、继往开来,这正是重温佳作的意义所在。辛苦了!!!(浦江客)

举报

![]()

血肉凝就的中国抗战 80年,差不多是一个长者的一生,是近现代中国的一页;80年前的八一三淞沪抗战,在中国抗战史上留下了可歌可泣的壮丽篇章,汇入了波澜壮阔的世界反法西斯战争的宏伟交响。 “用血用怒火写成的”报告文学《大上海的一日》,记述的不只是一日;淞沪会战历时三个月,歼敌无数,中国军队也伤亡巨大;其重大意义在于,打破了日寇“三个月灭亡中国”的妄想;为中国军民赢得了战略转移的宝贵时间,保存了长期抗战的重要力量;难民“阿毛”,从四处逃难转变为到前线复仇;防护队员小珍,“不愿再看不断重复的惨象,要去战壕讨回血债”;四万万中国同胞,奋起八年抗战,赢得胜利,屹立东方。 历史告诉后人,世界已经变样;但丛林还未消失,并非全是礼堂;正义与理性尚在成长,时不时还会遇见人模狗样;已经过去80年,也许再要80年,世界才会大变样,人类真有新秩序、好景象。 为曹老师的佳作《上海抗战风云录》点赞!

![]() 浦江思源

谢谢张区长的殷切关注和精彩评论!您的点评说得特别深刻!80年光阴流转,但淞沪抗战那页可歌可泣的历史始终沉甸甸的。《大上海的一日》哪里只是写“一日”,明明是记下了整个民族在血与火中不屈的灵魂!确实如您所言,和平从不是理所当然,铭记那段用血肉铸就的抗争史,才能更清醒地守护当下。辛苦了!!!(浦江客)

举报

浦江思源

谢谢张区长的殷切关注和精彩评论!您的点评说得特别深刻!80年光阴流转,但淞沪抗战那页可歌可泣的历史始终沉甸甸的。《大上海的一日》哪里只是写“一日”,明明是记下了整个民族在血与火中不屈的灵魂!确实如您所言,和平从不是理所当然,铭记那段用血肉铸就的抗争史,才能更清醒地守护当下。辛苦了!!!(浦江客)

举报

![]()

硝烟弥漫上海滩,兽行点燃保卫战。血染风采八一三,不屈申城更灿烂。曹老师的佳作【浦江客读史】(286)《用血用怒火写下的上海抗战风云录》再现了中国人民伟大的抗战精神,将不屈不饶抵御外辱的“八一三”战役,作为整部抗战历史中的一个非常重要的节点,昭告天下,嵌入了中华民族的铁壁铜墙之上。勿忘国耻铭记历史,警惕战败国死灰复燃。为曹老师的佳作点赞!伟大的抗战精神万岁!向曹老师致敬!

![]() 浦江思源

谢谢开凯的殷切关注和精彩评论!您的点评说得太到位了!几句诗一下子就把人拉回那段悲壮的历史里。这部报告文学集不仅生动再现了“八一三”战役中中国人民的不屈精神,更把这一重要节点深深嵌入民族记忆,提醒我们勿忘国耻、警惕历史重演。辛苦了!!!(浦江客)

举报

浦江思源

谢谢开凯的殷切关注和精彩评论!您的点评说得太到位了!几句诗一下子就把人拉回那段悲壮的历史里。这部报告文学集不仅生动再现了“八一三”战役中中国人民的不屈精神,更把这一重要节点深深嵌入民族记忆,提醒我们勿忘国耻、警惕历史重演。辛苦了!!!(浦江客)

举报

![]()

赞曹老师佳作 繁华的上海/ 遭受八•一三战火/ 文学的呐喊/ 震撼人们的心窝/ 全景式描摹/ 战争中市民的生活/ 用电影镜头/ 将一个个细节捕捉/ 急救车开足马力/ 红十字旗激忿地抖着/ 车子劈开人群的波/ 对伤员艰难取舍/ 伤员从担架跳下/ “我还有右胳膊/ 我要上前线去!”/ 让鬼子还我山河!/ 每字每句都在燃烧/ 是血与火凝成的大作/ 睡狮惊醒的吼声/ 终将日寇的野心打破

![]() 浦江思源

谢谢王部长的殷切关注和精彩评论!您的诗评写得太有力量了!读着让人热血沸腾。每字每句都像在燃烧,也是一首血与火凝成的大作,让人感受到睡狮惊醒的力量了!辛苦了!!!(浦江客)

举报

浦江思源

谢谢王部长的殷切关注和精彩评论!您的诗评写得太有力量了!读着让人热血沸腾。每字每句都像在燃烧,也是一首血与火凝成的大作,让人感受到睡狮惊醒的力量了!辛苦了!!!(浦江客)

举报

![]()

转发浦江思源缪教授的点评:曹老师从历史回顾与文学呈现两个角度回顾“淞沪会战”。体现了他“读史系列”的一贯作风——“读”与“史”。 文学是用来读的,历史具有警示作用。 历史与文学具有时间衔接、内容呼应的关系。 淞沪会战结束次年(1938年),《大上海的一日》即出版,以文学形式迅速反映历史事件。 两者共同展现了上海在民族存亡中的关键作用,既为军事战略转折点,也是文化抵抗的象征。 作用各不相同:会战促使中国工业内迁,为持久抗战奠定基础;《大上海的一日》则成为抗战文学经典,激励后世。 为曹老师的读史文章点赞[玫瑰][强][玫瑰][强][合十][合十][合十][合十][合十]

![]() 浦江思源

谢谢缪教授的殷切关注和精彩评论!“读”与“史”结合,文学值得细细品读,历史又能给人警示。《大上海的一日》用文学快速反映历史,展现了上海在民族存亡中的关键作用,会战为持久抗战打了基础,这部作品也成了抗战文学经典激励后人。辛苦了!!!(浦江客)

举报

浦江思源

谢谢缪教授的殷切关注和精彩评论!“读”与“史”结合,文学值得细细品读,历史又能给人警示。《大上海的一日》用文学快速反映历史,展现了上海在民族存亡中的关键作用,会战为持久抗战打了基础,这部作品也成了抗战文学经典激励后人。辛苦了!!!(浦江客)

举报

![]()

请选择你想添加的收藏夹