导语:

修改发表于2025年07月18号 12点 阅读 2414 评论0 点赞12 ©著作权归作者所有

【中国节日荟萃】

伏日祭祀(入伏日)

中国作家协会会员 秦文明

“伏日祭祀”,古人祭祀社稷之神和先祖的祭日,称为“伏日祭祀”,简称“伏祭”。这种祭祀活动在中国历史上有着悠久的传统。

在民间传说中,三伏起源于夏,是当时一个祭祀的日子,称为“伏祭”:“伏祭行于夏,以磔狗邑中四门而为祭。”古人祭祀之后,把祭肉分给参与祭祀的人,大家一起分食,以示和亲睦属,既是古礼,也是宗法社会维系家族伦理的一种形式。

《汉书·郊祀志上》记载:“秦德公立,卜居雍……用三百牢於鄜畤,作伏祠。”这里的“伏祠”指的是在鄜畤(位于雍地附近的一个祭祀场所)举行的一种祭祀仪式。

清代张尔岐著《蒿庵闲话》一书中也有记载,书中提到,伏祭最初是在秦朝秦德公时期开始的,随着时间的推移,伏祭逐渐成为了人们祈求丰收和驱邪避灾的重要仪式。

秦德公按照夏代“以磔狗邑中四门而为祭”设立“伏祭”仪式,杀狗并肢解,把狗腿挂在四个城门上,以此来驱除厉鬼,躲避邪气。

从现存资料可以看到,秦德公以后,民间都以秦德公“伏祭”的方法,用狗血祛除一下灾祸:“六月三伏之节,秦德公为之,故云初伏。伏者,隐伏避盛暑也。川蛊者,热毒恶气,为伤害人,故碟狗以御之。”说的是用碟子装着狗来祭祀,以此来驱除热毒恶气对人的伤害,毕竟狗是人们用来防御外来物入侵家中的家畜,可以抑制邪物进入家中。

东汉卫宏撰写的工具书《汉宫旧仪》中记载了伏日亦是“恶日”:“伏日万鬼行,故尽日闭,不行他事。”,伏日祭祀夜晚,万鬼夜行,暑邪肆虐,最好是诸事不做,应当早点归家,紧闭门户。

南北朝梁宗懔《荆楚岁时记》记录“伏祠”与辟邪的关系,“伏日,并作汤饼,名为‘辟恶饼’”,这个习俗从魏晋时期一直流传下来的。

可以这样认为,“伏祠”是在伏日进行的祭祀活动,但其侧重点可能有所不同,更多地涉及到对神灵的崇拜,而不仅仅是对祖先的祭拜,旨在祈求神灵的保佑,以确保农作物能够顺利生长,从而为人们带来丰收。

唐代儒家学者、经学家、语言文字学家、历史学家颜师古在注释中引用孟康的说法,进一步解释了“伏祭”的含义:“六月伏日也。周时无,至此乃有之。”这意味着“伏”指的是六月,也就是夏季最炎热的时候。周朝之前,这种祭祀形式并不存在,直到秦朝时期才开始举行。

伏日,作为古代中国的一个重要节气,不仅仅是一个简单的日子,它承载着丰富的文化内涵和民间信仰。伏祭不仅是对祖先的怀念和敬仰,更是一种祈求风调雨顺、五谷丰登的仪式。在古代,人们通过这种祭祀活动,表达对自然的敬畏之心。伏日祭祀不仅是一种祭祀仪式,更是一种文化的传承,反映了古代中国人民对于自然的敬畏和对美好生活的向往。这一传统在后来的朝代中得到了传承和发展,成为中华文化中不可或缺的一部分。尽管随着时间的推移,在现代社会中的地位和影响逐渐减弱,社会中的实践已经逐渐减少。但它仍然在中国的文化遗产中占有重要地位。在一些地区,人们仍然会保留这种习俗,作为连接过去和现在的一种方式。通过这些传统的祭祀活动,人们不仅能够更好地理解和传承传统文化,还能从中汲取力量,面对生活中的挑战

附:三伏天

“三伏”者,初伏、中伏、末伏也。

“伏”这个字,左边是人、右边是犬,表示犬趴在人的身旁。趴、俯伏不动也。有两层含义。一是表示阴气受阳气所迫藏伏地下;二是指天气太热,宜伏不宜动!

“三伏天”出现在小暑与处暑两个节气之间的公历7月中旬到8月中旬,有的年份30天,有的年份40天。“三伏天”,气温高、气压低、湿度大、风速小。面对闷热三伏天气,趴着不动,避暑之招数也。

民谚曰:“夏至三庚数头伏”,意思就是说,从“夏至日”开始往后数,数到第三个“庚日”便开始入伏了。

第四个庚日为“中伏”之始,立秋后第一个庚日为“末伏”之始。每个庚日之间相隔10天,所以初伏、末伏的时间是10天。中伏根据庚日出现的早晚影响中伏的长短,可能是10天,也可能是20天。

历书“夏至三庚便数伏”,从夏至日开始往后数,数到第三个“庚日”那天开始入伏,用老一辈的话说:这是“专家”们的事,普通老百姓按照日历,知道入伏就行了。

为何三伏天是全年之中最热的天气?一是因为此时的夏季风抵达最北端,导致地表湿度变大,地表层的热量累积达到最高峰;二是七八月份副热带高压加强,高压内部的下沉气流使得天气晴朗少云,有利于阳光照射,地面辐射增温;三是夏季雨水多,空气湿度大,潮湿空气比干燥空气的“比热容”大,影响人体汗液排出,使人感觉闷热。

我国幅员辽阔,不同朝代、各个地区风俗不尽相同。“三伏”在南方有“头伏馄饨二伏茶”“头伏火腿二伏鸡”;北方“头伏饺子二伏面,三伏烙饼摊鸡蛋”。

老一辈人对初伏、中伏、末伏不太细分,统称“大伏”。入伏叫“交大伏”。

热在三伏,三伏期间,是一年中最热、最难熬的。不过,现在家家有空调,再热也不怕。

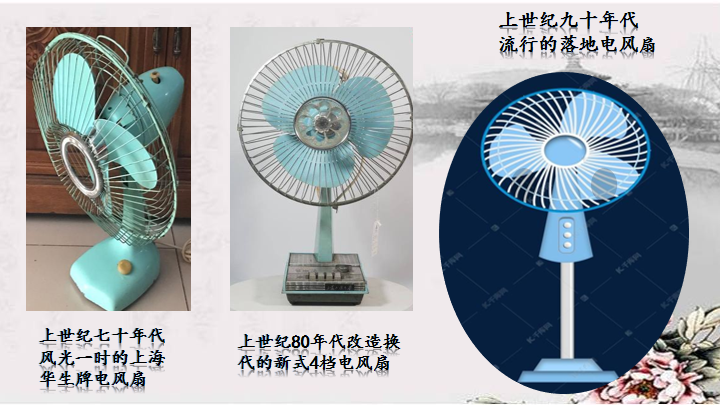

二十世纪七十年代以前,在没有电扇、没有空调的年代,乘凉到屋外、降温靠蒲扇,挨过炎热的“三伏天”。

到七十年代开始有电扇了,快慢只有一档,人们称它为小鼓风机。就这样一个小鼓风机,买得起的人不多。

至于空调,七十年代由泰州市研制出我国第一台窗式空调,三相电,家庭不能用;到1988年,华宝生产出国产第一台分体壁挂式空调,不说买不到,买得到也没有经济实力。到1995年左右,空调作为高档消费品才开始进入寻常百姓家庭。

中华民族有“冬练三九,夏练三伏”“冷不避三九,热不避三伏”的祖训。在数九寒冬与炎炎三伏锻炼,不仅健体,还能增强对寒冷、炎热等极端天气的适应能力。

现在很少有人在炎炎烈日的“三伏天”锻炼了。倒是那些坚持祖训锻炼,锻炼出问题的经常见诸报端,究其原因,是因为有了空调。

炎炎“三伏天”,大家都离不开空调。殊不知对那些血管弹性下降、动脉硬化的中老年人来说,心血管承受不了酷暑和凉爽的环境的频繁切换、骤冷骤热的变化,问题就出现了。因此,“三伏”锻炼已时过境迁,适可而止为好。

“三伏天”是桃子上市的季节。民谚说“桃饱李伤元”。意思是桃子吃多了腹胀,李子吃多了伤身。这是老一辈人在长期实践中总结出来的经验。现代科学证明,桃子中含有丰富的膳食纤维,脂肪含量低,因此食用过后会有饱腹感。而李子含果酸较多,果酸会刺激胃酸过量分泌,损伤胃黏膜,导致胃痛;李子吃多了,还会损伤牙釉质,出现明显的牙齿酸痛感。

寒有三九,热有三伏。每逢三伏,是春夏养阳、冬病夏治的关键时期。

在“三伏天",人和自然界阳气最旺盛,皮肤、毛孔处于开放状态,气血流通更加顺畅,有利于药物的循经络渗透、吸收和传导,此时顺势而为,温养阳气,驱散潜伏在体内的寒邪,冬天发作的疾病的次数和程度可以大大减轻。

以慢性支气管炎为例。慢性支气管炎,俗称“老慢支”。患了“老慢支”年年咳嗽、咳痰,反复发作,轻者冬春季节发病,夏秋季节,咳嗽减轻或消失,重症患者则四季均咳,早晚尤为剧烈。

根据《黄帝内经》“春夏养阳,秋冬养阴”的理论,利用夏季人体阳气旺盛之际,治疗寒性疾病,最大限度地以阳克寒,达到标本兼治、防病治病的作用,是防治“老慢支”的黄金时节。在“三伏天”用“三伏贴”外敷贴药,对慢性患者起到调节免疫,改善肺功能平喘,止咳的效果。

“三伏贴”是一种传统中医的治疗法,源自于清朝,以针灸经络原理将中医药直接贴在人体重要的穴位上,达到治病防病的效果,连续贴三年以上,有明显减轻与减少发病率。

实际情况是“有奇效没有特效”,特效者人人有效,奇效者因人而异,我有60年的“老慢支”,试过“三伏贴”,没有半点效果。

老上海人朱明恩,集各地治疗“老慢支”药方之大成,在“三伏天”用“姜汁冰糖膏”治疗“老慢支”,颇有效果。

用10斤老姜,捣成姜泥,用纱布包裹,挤出三四斤姜汁,加3斤冰糖,以文火熬成很稠的膏,叫“姜汁冰糖膏”。“姜汁冰糖膏”熬好后,每天清晨,用一碗白米粥加一调羹“姜汁冰糖膏”吞咽下肚,一个半月到两个月吃完。我如法炮制,吃了近两个月,一个冬天没有出现咳嗽。可与“三伏贴”媲美。

顺便说说“三暑”:

三暑者,指二十四节气中的小暑、大暑、处暑也。按顺序也理解为初暑、中暑、末暑,是暑天的三个节气的统称,泛指天气很热,代表高温极端天气。

“暑,煮也;热如煮物也”。暑天并不仅仅是热,因为流汗多,雷雨多,空气中有很强的黏湿感,“暑”字的原始含义里便有这感觉,而“热”字里没有。东汉刘熙《释名·释天》的阐释是:“暑,煮也;热如煮物也。”形容暑天是桑拿天。

“三暑”中间还夹一个“立秋”节气,立秋之后才是末暑(处暑),因此,三暑的暑热时间比较长。

“三暑”与“三伏”均代表高温极端天气,时间轴和温度轴上的曲线表现基本一致:暑天来,伏天到;伏天消,暑将尽。

古人之所以将一年中的极热天称“暑”,同时又找出了一个“伏”与之搭伴,除了文化含义外,另一重要目的是出于修身养性的考虑。

(编辑:月浦镇关工委 金齐璐)

信纸作者:林林总总

请选择你想添加的收藏夹