导语:

修改发表于2025年07月16号 19点 阅读 2621 评论0 点赞21 ©著作权归作者所有

苏州78亩的拙政园一比,可见颐园有多袖珍了。

颐园虽小,却精致玲珑,山、池、桥、楼、阁、斋、舫、榭、廊、古树、翠竹一应俱全。颐园为何小如许?这或许跟古代松江城的格局有关。明代松江已是东南一大都会,成为当时全国棉纺织业中心,一城之内,楼宇林立,商贸繁盛,人烟密集。经济上富庶,城池却不甚大,加之松江府下的华亭县和娄县同处于一城,使得松江成为少有的一府两县治的古城。

明中叶以后,江南住宅逐渐走向奢华,松江的缙绅士大夫也竞相筑园,阔绰到什么程度呢?“宁挥千金而不恤”。清代叶梦珠提到松江府的情形时写道:“郡邑之盛,甲第入云,明园错综,交衢比屋,阛阓列廛,求尺寸之旷地而不可得。”这番景状,从颐园的小而美中可见一斑。

始建于明朝万历年间的颐园,原是布商沈氏的小花园,名为“因而园”。“因而”是何意?在这里恐不宜当因果关系的连词来解释。原主人当初为园取名“因而”,或是来自于元曲,如元代郑光祖 《倩女离魂》中“兀的不取次弃舍,等闲抛掉,因而零落”,“因而”表示“匆促、草草、轻易”之意;如元代王实甫 《西厢记》中“当如此,切须爱护,勿得因而”,有”轻忽、很不重视“之意;如元代商衟 《月照庭·问花》套曲“仗聪明、国色两件儿,觑五陵英俊因而”,有“微不足道”之意。

总而言之,园主人筑了一个小小的后花园,于繁华闹市中守一方小天地,自谦“微不足道也”!田园山水,一直是中国古代士大夫的精神家园,即便身处闹市无山无水,也可筑上一片园林,有山石层叠,有流水淙淙,如陶渊明诗所言“结庐在人境,而无车马喧”,一座园子,便寄托了园主人的性情与志向。

颐园虽小,却出自大家之手,造园者为家住西林寺旁的松江人张南垣。张南垣是什么来头?他是“我国首屈一指的造园叠山大师,其造园叠山作品水平最高数量最多,古今中外无一人能比。他开创一个时代,创新一个流派,对我国的造园叠山事业做出了极大的贡献,将我国的造园叠山艺术推到巅峰,对当时和后世造成了极大的影响。”张南垣所筑的园林,往往有山水画意,最著名的作品有松江李逢申的横云山庄,嘉兴吴昌时竹亭湖墅、朱茂时鹤洲草堂,太仓王时敏乐郊园、南园和西田、吴伟业梅村、钱增天藻园,常熟钱谦益拂水山庄,吴县席本桢东园,嘉定赵洪范南园,金坛虞大复豫园等。张的技艺享誉江南,许多名流学者如董其昌、陈继儒、黄宗羲、吴伟业、钱谦益等都和他作布衣之交,盛赞他的叠石绝技。

张南垣后来被写入《清史稿·艺术列传》,而且位列第一,纵观我国二十五史,以造园叠山写入正史列传的,唯张南垣一人而已。颐园便出自松江这位大家之手,园内叠山凿池,小桥流水,楼台顾盼,曲廊通幽,古朴典雅,可谓巧夺天工,匠心独运。

现存的颐园,有南北两组景物。园北布局以水、石胜,有清池一汪,上架石桥,凌波三曲。池东北隅,绕以舫榭回廊,顽石小筑,点缀其间。池之西岸有黄石叠山,呈悬崖状,凌空于池,山势险峻。园南有双楼相望,南面的观稼楼为“戏楼”,北面的楼为“看楼”。

南楼小巧精致,屋脊轻盈,檐下四角垂以花柱,槅扇四面,玲珑剔透。当年,登楼远望,西南皆田,故园主人曾名楼为“观稼楼”。观稼楼上北面的十扇长窗,可随意装卸,拆卸下来后便可充当戏楼,而与戏楼相对的北楼则可凭栏观戏。著名作家和考古学家师陀,曾考察过颐园,他说:“明代戏楼保存得如此完整,全国恐怕仅此一处了。”

一座小小的颐园,历经数百年风雨,几经易主,几度废兴,可谓是见证了松江明清两代以来的风云历史。“因而园”初为明代布商沈氏所有,那时松江正值“衣被天下”的鼎盛时期,自元末黄道婆在松江传播海南棉纺技术后,松江的棉纺业迅速崛起,成为全国棉纺中心,商人趋之若鹜,其中三棱布、眉织布、飞花布、尤墩布更是松江布的精华,其他地区产品不能比拟。“因而园”传至孙辈,家道衰落,转卖罗姓,易名“罗氏园”。光绪初年,罗家把园售给渐江归安县县令许威,从此改称“颐园”。进入民国,军阀混战,兵祸连累松江城。

孙传芳部下残兵败将进驻颐园,名园惨遭践踏,亭台破损,花木凋零。北伐胜利后,军阀撤走,但许家子孙染上鸦片恶习,家道败落,园子无力修整。1937年,许威后人便将颐园转让给了金山张堰人高君藩,从此松江当地人又称颐园为“高家花园”。

高君藩购入颐园,还有一个重要用途,便是作为南社成员的松江集会场所。“欲凭文字播风潮”的南社成立于1909年,是在中国近现代史上产生过重要影响的资产阶级革命文化团体。之所以命名为“南社”,意谓“操南音不忘本”,亦即表示反清革命。南社之“社”,来源于明末清初的复社、几社之社,松江陈子龙、夏允彝、徐孚远等都是几社元老。南社的发起人为柳亚子、高天梅和陈去病等,高家乃名门望族,高天梅是“江南三名士”之一高吹万的侄子,高君藩为高吹万的第二个儿子,高吹万还有一孙子高锟,是2009年诺贝尔物理学奖获得者,当然这是后话。

当时,参与南社的松江人不下30人,高家购入颐园后,高君藩之父高吹万便常把好友召集于此,吟赏唱和,高家花园也因此成了南社成员雅集的重要场所,柳亚子也曾在这里参与社团活动。

弘一法师李叔同也曾造访过颐园,对其精妙盛赞不已。李叔同与松江颇有渊源,现如今颐园隔壁的立达中学校歌,便是由李叔同作词:“立己立人,达己达人,吾校之训,拳拳服膺。好学,力行,知耻,日新又日新。互助,奋斗,创造,求民族复兴。立己立人,达己达人,吾校之训,拳拳服膺。”1935年2月李叔同到立达学园讲学,并且为学校创作了校歌,作曲则为中国著名作曲家吕骥,曾任新中国第一任音乐家协会主席,也是周笔畅的外叔公,这是题外之话。解放后,颐园长期失去维护,园内杂草丛生,双楼摇摇欲坠,一片残败凄凉景象。以至于老版《聊斋》都到这里来取景拍摄。一代名园,命运至此,哀哉痛心。

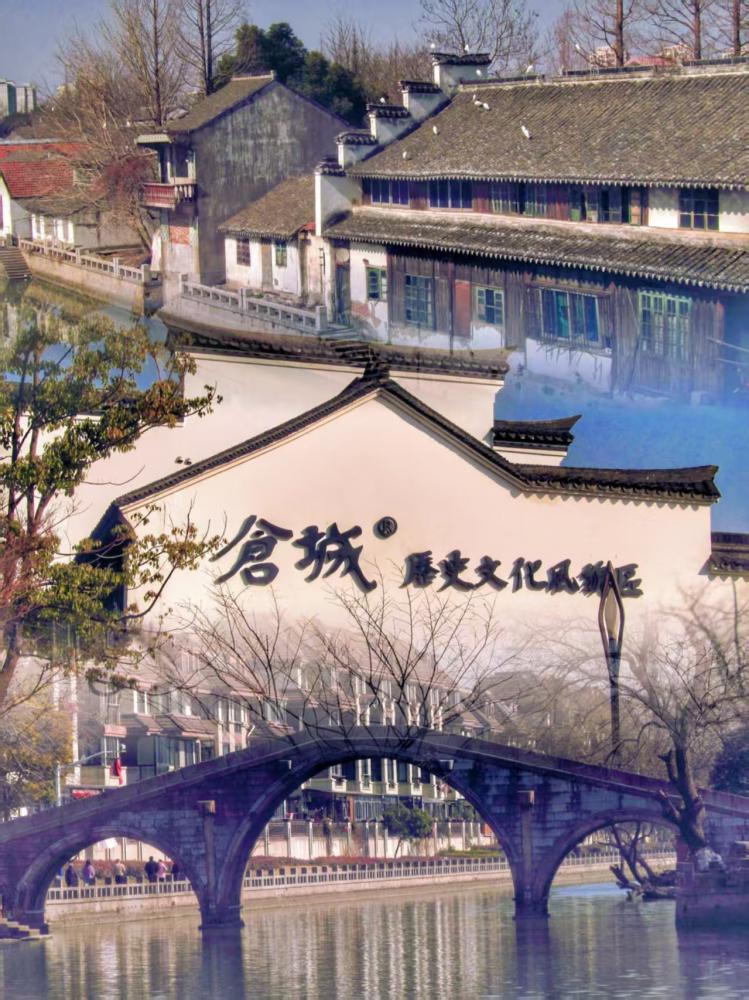

所幸,1989年,市县两级财政拨款10万元,对园内文物价值最高已出现险情的“观稼楼”进行了修复。2005年,上海市文管会与当时的上海第四福利院出资,现第四福利院因仓城历史风貌区开发迁到别处。对颐园进行整体修缮。在修缮中陆续发现明代青石坐墩、石元宝、门枕石与明清时期的青花瓷片等园内文物。届时半年,修葺工程竣工,荒废了近半个世纪的颐园,终于重现了盛世名园的精致玲珑。“颐园听雨”现被列为“松江二十四景”之一。

信纸作者:茹歌

请选择你想添加的收藏夹