导语:

修改发表于2025年07月16号 10点 阅读 4061 评论1 点赞9 ©著作权归作者所有

东莞馆藏铜版画参观记

200多年前,一个没有来过中国的英国艺术家,促使当年的英国人对中国加深了印象,让今天的我们看到清朝末年的社会风尚。

小暑时节,无论野外,还是街头,烈日烤炙,闷热无风。但嘉定博物馆的特展馆,秋风习习,凉爽宜人。7月10日,“晚清风尚——东莞可园馆藏铜版画展”,正式拉开帷幕。我已经两次进入浏览,收获颇丰。

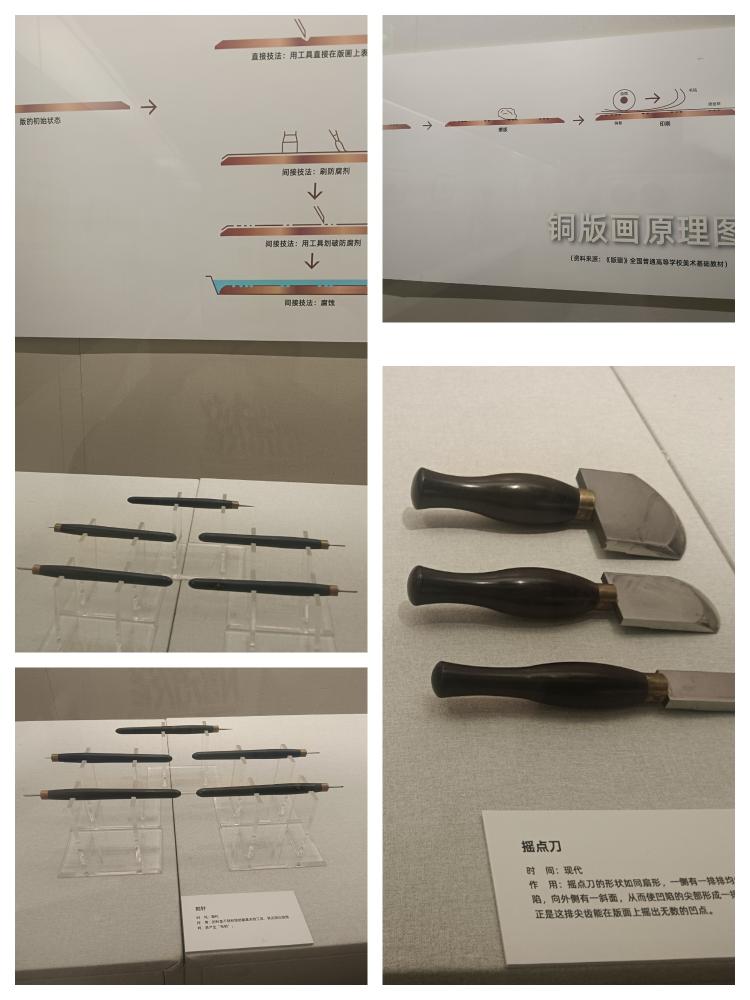

以前浏览课外书籍,曾经看到有插图注明“铜版画”,感觉风格独特。这次展览,有关于铜版画的粗略ABC。铜版画又称“西洋铜版画”,发端于15世纪,以铜作版材的凹版印刷画,通过刀具雕刻或酸液腐蚀等手段,并运用机器压印,使刻在铜版上的画作大量印刷到纸张上。铜版画可以说是一种刻画天地、凸显细腻、写实、典雅庄重、美的艺术。展区的最后窗口,陈列了制作铜版画使用的各种工具和原理,很有必要的科普。

18至19世纪是欧洲铜版画发展的“黄金时代”。铜版画传入中国已有200多年历史。这次展示的76幅作品,出于这个时期的英国画家托马斯·阿洛姆之手。

托马斯·阿洛姆虽一生没涉足中国,但借用别人的素描稿进行再创造,重绘中国,所以他笔下的中国风情带有西方的痕迹,但是让许多没有到过中国的西方人看到了这个东方古国。他利用铜版画的艺术创作来展现晚清中国的风景、习俗、艺术、宗教仪式和政治体制,以及社会习俗与生活方式。

在这些版画中,我看到19世纪的中国,拥有许多举世闻名的历史古迹,恢宏奢华的皇家御道、纵横交错的运河、规模巨大的单拱桥和金字塔形的古塔;看到跨越崇山峻岭、穿过峡谷沟壑和横跨大江大河的万里长城;看到宏伟庄严的寺庙、诗情画意的园林以及秀丽壮观的山水。

托马斯有趣生动地再现19世纪的中国市井风情与民生世态:游走于街头巷尾的剃头挑子、在闹街卖艺的表演者、辛勤工作的中国船夫和耕农,展现了中国人刻苦耐劳的特点;万众同庆的迎春典礼、虔诚的秋收拜月,表达了中国人对自然的感恩;结婚搬运聘礼、踢毽子以及重阳放风筝,还原了中国人的生活情景。因为不带政治偏见,没有刻意迎合,作品客观详实,现在看去,依然有强烈的史料价值。

布展的每幅作品,相当于A4纸大小,又隔着七八十厘米的玻璃柜空间,不能看到细部。展馆挑选了十来幅,放大到N倍。我看到一幅“父母官出巡”图,有强烈的视觉冲击:画面8人,占C位的官员,官服官帽,目不斜视。前面两名轿夫身材壮实,后面应该也是两名轿夫,有轿子挡住,可以看到一人。左右前后共有三名手持鞭子棍棒的公人,驱赶路上行人。一名来不及躲开的市民,被公人用鞭子威吓驱赶。这位官员正襟危坐官轿中,匆匆赶路。依照我的判读,是下乡处理政务,不是去搜刮。正因为正常的公务、道貌岸然的官员,出行时候有棍棒驱赶市民,更贴切反映了当时社会的现实。

那时候,我国没有照相和电影等技术,这些细腻写实的画作填补了这段时期的图像出版空白,成为了当时欧洲插图本关于中国文化的参考教科书。

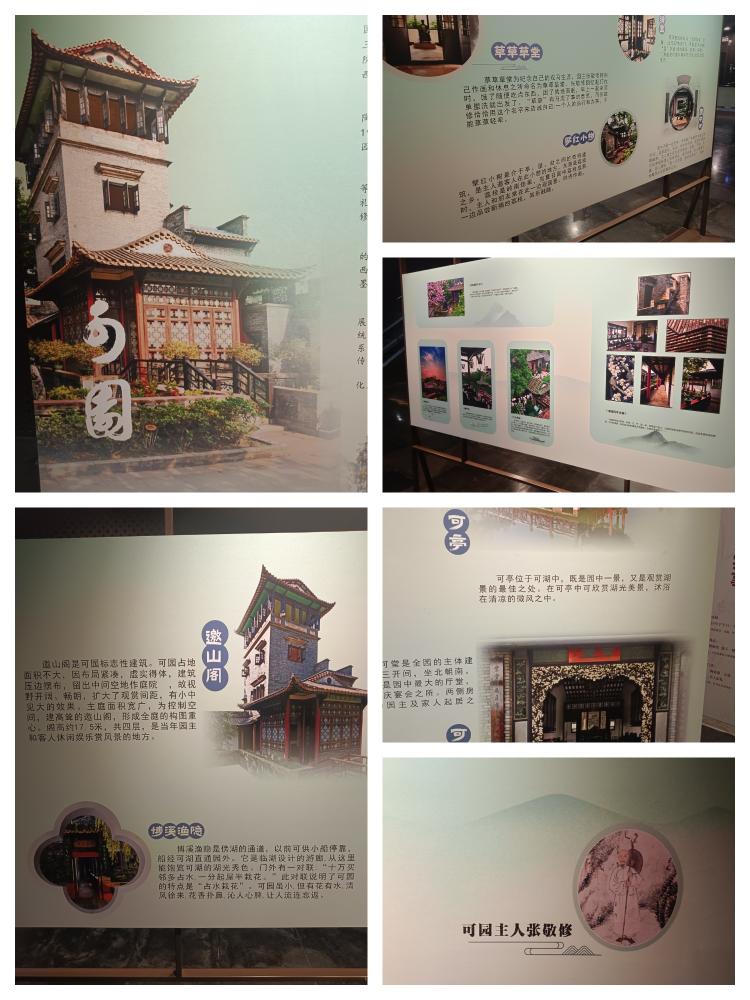

嘉博的这次展事,除了展品本身高雅,还有两项“周边”安排非常巧妙。第一是在展厅之外有个十余平方米的附展,专门介绍东莞可园、可园主人张敬修。改革开放初期,我曾蜻蜓点水经过东莞,几乎没有留下什么记忆。这次对展品藏主可园、可园主人张敬修的介绍,加深了我对铜版画内容的理解和记忆。

第二个周边,是推出了两枚以“镌忆·东西印迹”主题印章。印章采用仿铜版画色,设计精巧别致,呼应展览核心藏品——19世纪英国画家托马斯·阿洛姆铜版画的艺术特质与历史语境。嘉博的设计,艺术性很强,很有魅力。不过,鄙人有个想法,就是加上小字体注上馆名、展事名、年月,就更好了,便于集印者多年以后回忆。

这个展事可以留意的元素很多,有铜版画,有祖国河山、当年社会经济文化,有南国园林,清末文人张敬修。7月12日大雨,13日多云,我连续两天先进入秋霞圃公园,尤其是12日阵雨如注,先拍下秋霞红莲,再赏可园铜版画。秋霞与嘉博,曲廊相通,一园一馆串着看,不免喜洋洋者矣。

请选择你想添加的收藏夹