导语:

修改发表于2025年07月07号 04点 阅读 3882 评论0 点赞11 ©著作权归作者所有

茸耀(范亦铮)

千年文脉

石鼓书院

在山水间

聆听

历史的回响

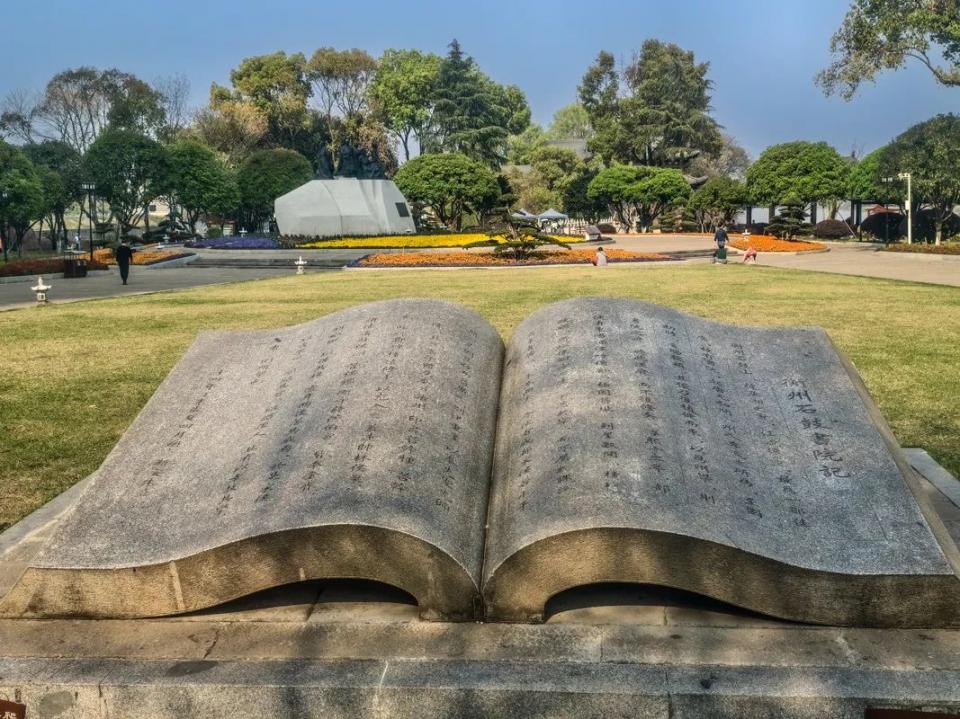

在湖南衡阳的蒸、湘、耒三水交汇处,有一座静立千年的学府——石鼓书院。它三面环水,群峰环拱,宛如一颗镶嵌在山水间的文化明珠,散发着独特而迷人的魅力。今天,就让我们一同走进这座古老书院,探寻它的建筑之美与历史之韵。

石鼓书院的故事,要从唐代说起。唐元和初年,文人李宽中见石鼓山林木葱郁,便在山上的寻真观筑庐读书,并招有志学者居观,共同切磋学问,始称“读书堂”。这便是石鼓书院的雏形,一扇通往知识殿堂的大门,自此缓缓开启。

北宋太平兴国年间,宋太宗赐“石鼓书院”匾额,书院正式得名。至道三年,李宽中的族裔李士真在办学原址上重修石鼓书院,建会讲堂、先圣殿、斋舍、仰高楼等建筑,形成讲学、藏书、供祀的规制,奠定了书院的基本格局。从此,石鼓书院踏上了辉煌的发展之路。

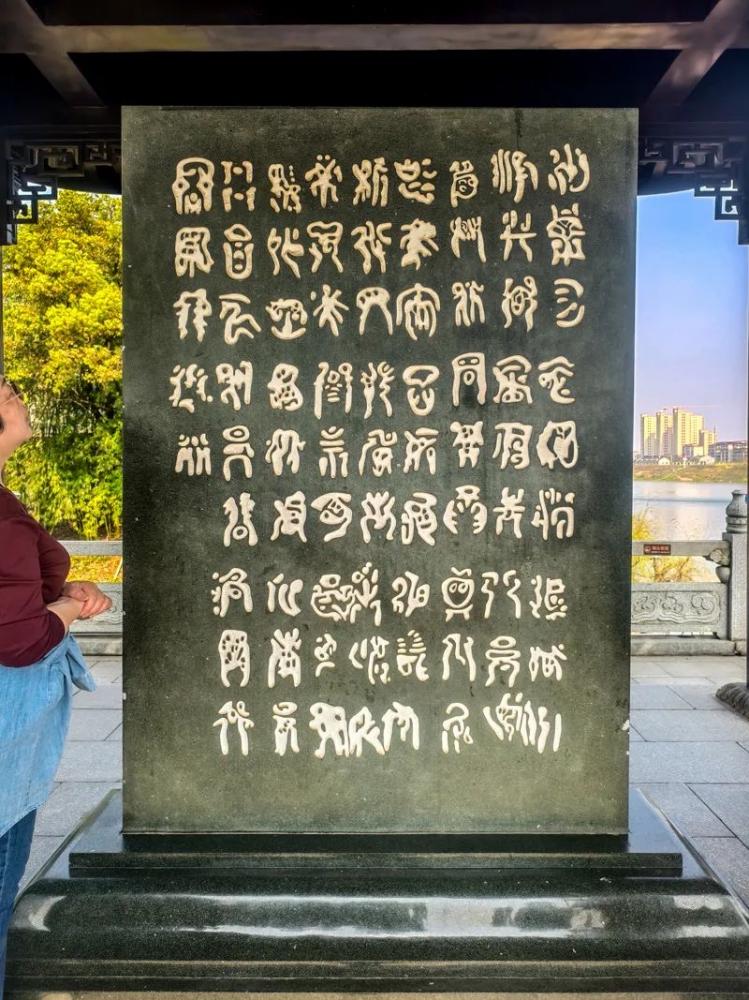

北宋景祐年间,宋仁宗又赐“石鼓书院”匾额,将其改为州学,与当时的睢阳、白鹿洞、岳麓并称全国四大书院。朱熹、张栻、范成大、辛弃疾、文天祥等先后到此游览或讲学,并留有题记。一时间,四方学者和儒生接踵而至,盛况空前,石鼓书院成为湖湘文化的重要发源地,培养造就了一批又一批有识之士。

元代,朝廷对书院采取保护、提倡和控制政策,书院逐渐倾向官学化。明洪武年间,石鼓书院得以重建,基本恢复宋时旧观。此后,书院多番扩建,订立规约,完善规制,邀请著名学者讲学,逐渐兴盛起来。清顺治年间,偏沅巡抚袁廓宇请求修复书院,朝廷准其所请,石鼓书院成为清代最早恢复办学的书院。

然而,石鼓书院的命运并非一帆风顺。近代以后,它多次更名,从中学堂、师范学堂到职业学校、师范学校,逐步实现了历史性的转变。1944年,石鼓书院及石鼓山上建筑悉数毁于日寇炮火,仅有部分石刻存留。那一刻,仿佛历史的琴弦被无情拨断,让人痛心疾首。

但文化的生命力远比炮火顽强。1964年,政府在书院遗址修建亭榭,建成石鼓公园。2006年的修复堪称史诗:工匠按明代《营造法式》重雕278根梁柱,为复原“绿净阁”匾额,特取湘江底泥烧制琉璃瓦。最动人的是合江亭木构——采用沉江三百年的“阴沉木”,木纹中天然形成《岳阳楼记》文字。

走进重建后的石鼓书院,仿佛穿越了时空的隧道。书院总占地面积约四千平方米,为白墙黛瓦深色柱古建筑群,采用中轴对称布局,人文景观和自然景观二者错落点缀、浑然一体,庄重、古朴、典雅。

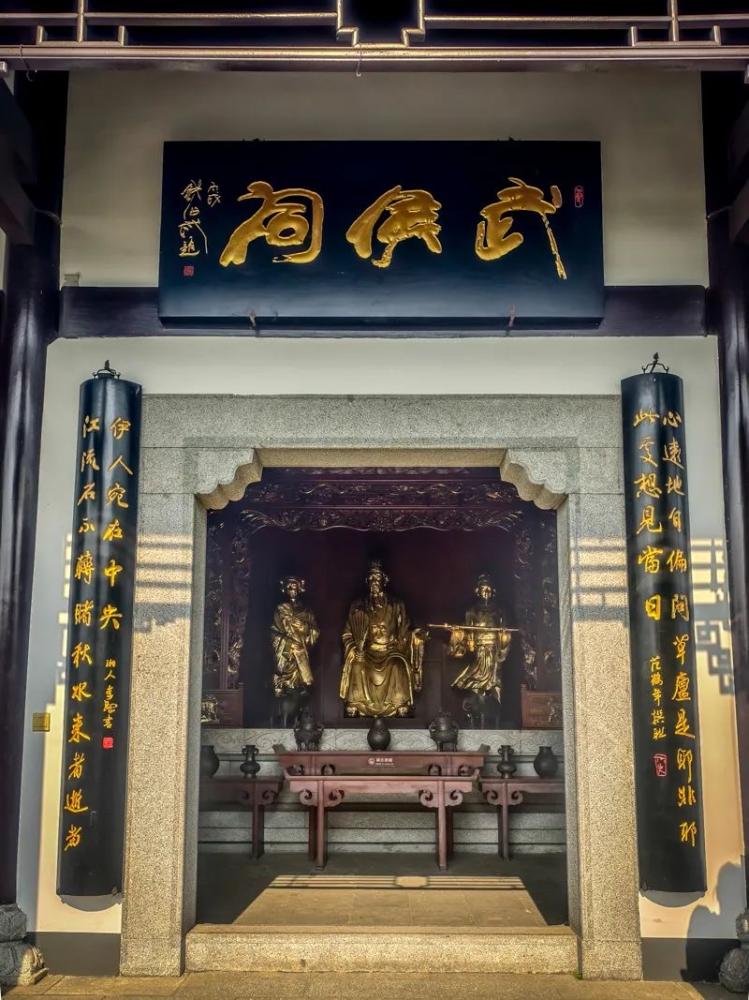

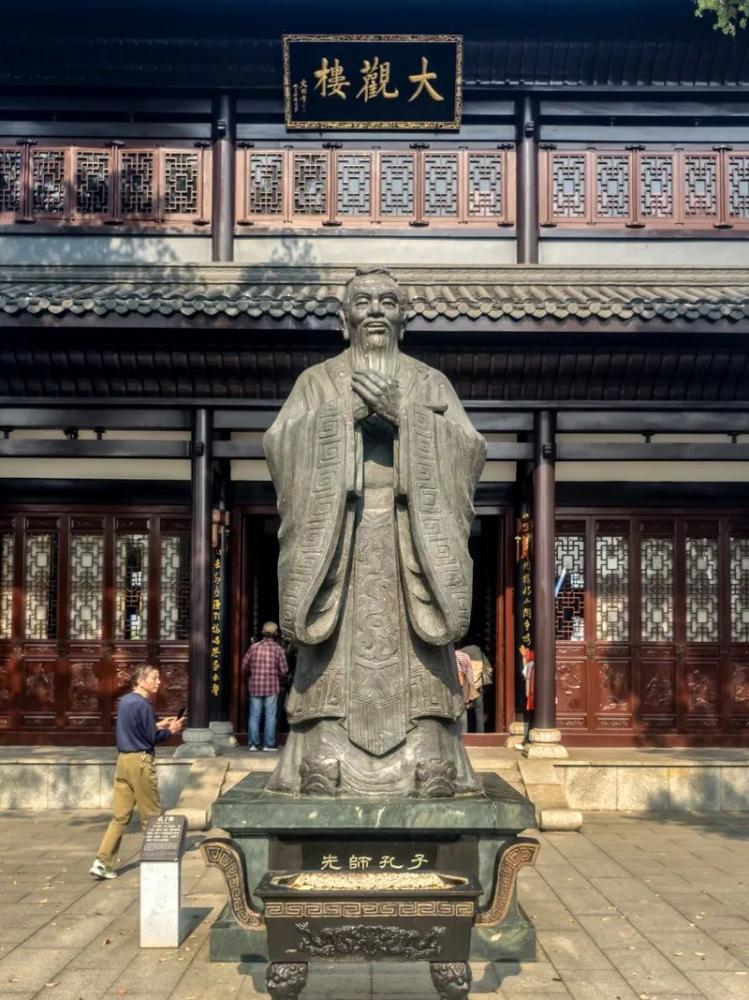

书院内布置有山门、武侯祠、大观楼、合江亭、李忠节公祠、七贤祠、敬业堂、朱陵洞、会讲堂等建筑,设计巧妙,具有浓厚的书院文化氛围。大观楼始建于明万历年间,寓意登楼揽胜,心载天下,楼上藏书,楼下讲学,具备书院的两大功能,是书院的中心建筑。合江亭始建于唐贞元三年,为两层楼阁式建筑,亭柱有“石鼓双江水,昌黎一首诗”之楹联,以展现其悠久历史。

站在合江亭远眺,方能读懂古代匠人的深意:书院左临蒸水,右接湘江,耒水横其前,三面环水的格局暗合“智者乐水”的儒家理想。主体建筑则随山势起伏,山门、大观楼、合江亭等次第错落,形成“楼阁入山水,文脉贯古今”的独特意境。

石鼓书院,这座跨越了唐、宋、元、明、清乃至民国的古老学府,历经千年风雨,依然屹立不倒。它见证了历史的沧桑变迁,承载着无数先贤的智慧与梦想。如今,当我们漫步在书院的长廊,仿佛能听到历史的回声,感受到那些先贤们的思想与智慧。让我们一同走进石鼓书院,领略它的建筑之美,感受它的历史之韵,让这份千年文脉在我们心中延续传承。

信纸作者:国强

请选择你想添加的收藏夹