导语:

修改发表于2025年04月21号 07点 阅读 3334 评论4 点赞14 ©著作权归作者所有

聆听岁月回响,铭记血色历史——探访“杀人塘”与致敬朱春生先生侧记

在金山卫这片承载着厚重历史的土地上,一段血泪交织的往事,在92岁高龄的朱春生老先生的讲述中,重新浮现出震撼人心的真实图景。上周,应陈家寿老师提议,我与陈家寿老师、金山区康城文史研究会副会长黄忠贤老师相约,于4月20日下午1点半,一同前往卫城村4组,拜访这位德高望重的长者。作为金山卫城里人,我深知此次陪伴不仅是尽“东道主”之谊,更是一次珍贵的历史文化探寻之旅。

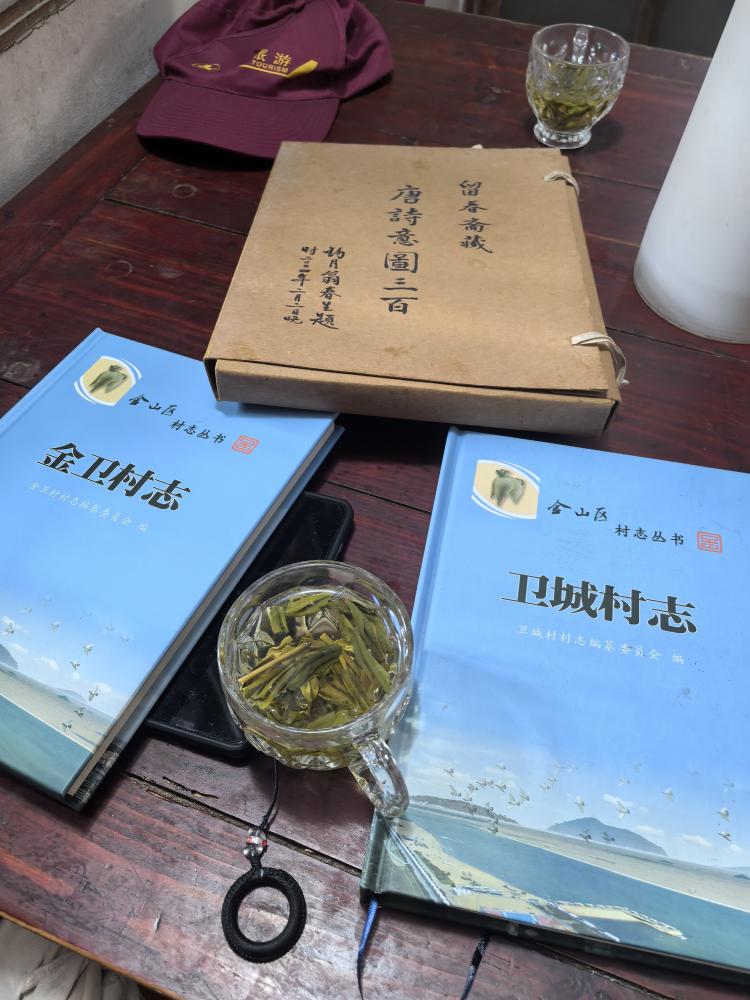

踏入朱老的住宅,简朴的陈设中透着整洁与秩序,屋内一尘不染,书籍资料摆放得井井有条。朱老早已放弃午休,备好了茶水,笑盈盈地迎接我们。虽年逾九旬,他却身板硬朗,思维敏捷,举手投足间尽显儒雅风范。作为1990年版《金山县志》副主编,以及2012 - 2018年《卫城村志》《金卫村志》的主编,朱老在文史领域造诣深厚。他撰写的《十月初三惨案》《杀人塘》《定南桥》等诸多与金山相关的文史文章,不仅被志书收录,更成为记录地方历史的重要文献。此外,他还曾参与编写《上海文史资料(金山卷)》,以“水乡泽国话桥梁”等文章,为金山历史档案增添了浓墨重彩的一笔。更令人钦佩的是,这位集文史、书画、琴棋等才艺于一身的长者,退休后仍不遗余力地发挥余热,守护着金山卫的文化根脉。

巧的是,我们四人同为金山区康城文史研究会会员,共同的志趣让话题迅速展开。朱老以“一桥一塘”为引,缓缓讲述起金山卫城里明代“定南桥”与“杀人塘”的故事。尤其当提及“杀人塘”时,朱老拄着拐杖,在碑文前驻足良久,神情凝重。他的声音低沉而坚定,将那段不堪回首的历史,化作字字血泪,烙印在我们心间。

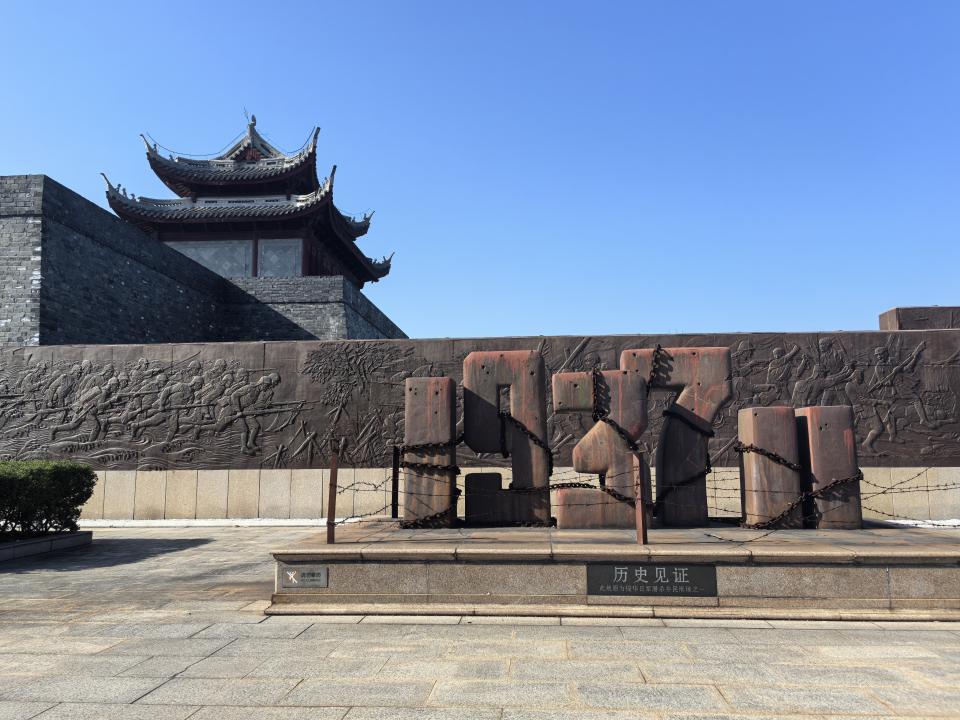

“杀人塘”,原称“赤旱塘”,这个名字背后,是地主统治阶级血腥屠杀劳动人民的黑暗过往,而真正让它成为历史伤痛印记的,是1937年那场惨绝人寰的浩劫。农历十月,日本军国主义的铁蹄无情践踏金山卫,烧杀抢掠的暴行在这片土地上肆虐。短短数天,“杀人塘”便成了人间炼狱,五十余名农民在此惨遭屠戮,塘水被鲜血染红,尸体堆积如山。城内百姓死伤无数,四处逃亡,许多受害者暴尸荒野,无人收殓。村民熊阿大的遭遇尤为惨烈,他被日军杀害后抛入塘中,一只耳朵和半爿脸皮血淋淋地挂在颈边,竟在午夜时分苏醒过来,满身血污地爬回家中。然而,丧心病狂的侵略者并未放过他,次日又将其连戳数刀,直至生命消逝。1964年,“杀人塘”虽被填平成为良田,但地下至今仍白骨累累,无声诉说着那段惨痛的历史。1966年1月,金山县金卫人民公社立碑铭记;2014年4月4日,它被上海市人民政府定为《上海市文物保护单位》,成为警示后人的历史坐标。

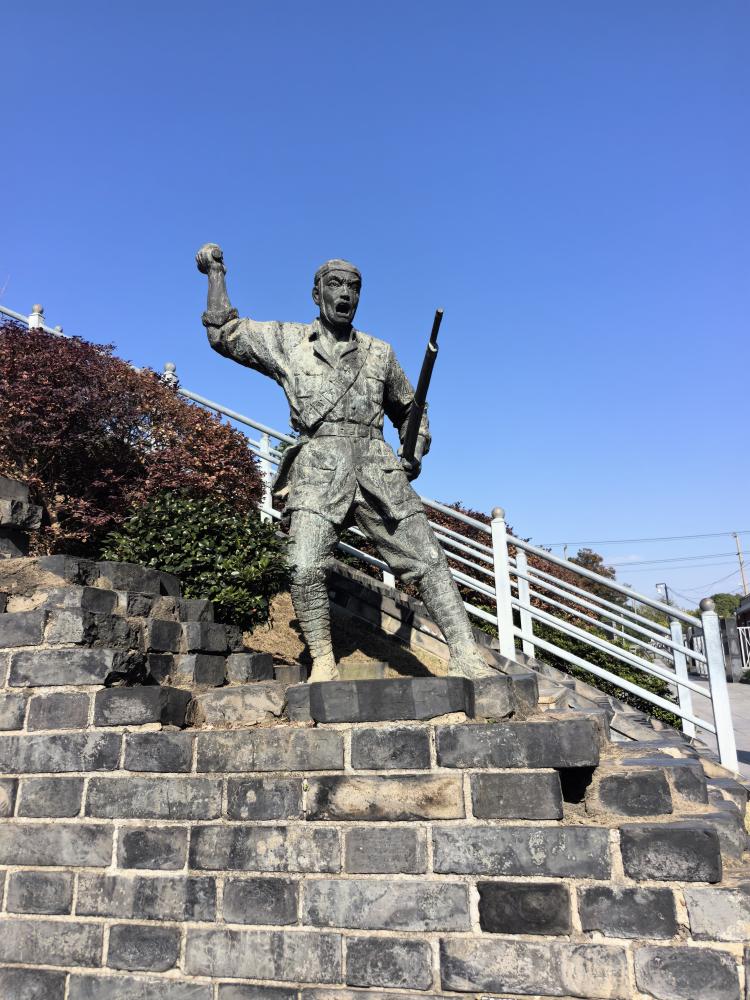

伫立在“杀人塘”碑前,仇恨的火焰在心中熊熊燃起。88年前,日本侵略者在金山卫海滩登陆,实行“三光”政策,烧杀奸淫无恶不作;南京城内,三十万同胞惨遭屠戮,尸横遍野,这一桩桩、一件件暴行,是中华民族永远无法磨灭的伤痛。历史的教训如此深刻:贫穷就要挨打,落后就会受欺。那些倒在侵略者屠刀下的无辜生命,那些在战火中破碎的家庭,都在警示着我们——忘记历史,就意味着背叛;唯有铭记,才能汲取前行的力量。

朱春生老先生用半生时光,守护着这些珍贵的历史记忆,将它们化作文字,镌刻成碑文,传承给后人。他不仅是金山卫历史的记录者,更是民族精神的守护者。在他身上,我看到了一位文史工作者的责任与担当,也感受到了历史赋予我们的使命。如今,我们站在先辈用鲜血换来的和平土地上,更应自强不息,以智慧和实力壮大国力,守护好祖国的每一寸山河。让警钟长鸣,让历史的悲剧不再重演,这是对逝者的告慰,更是对未来的庄严承诺。

(金山卫城里明代古桥--定南桥)

(朱春生先生书画作品)

请选择你想添加的收藏夹