导语:

修改发表于2025年04月21号 06点 阅读 8996 评论11 点赞27 ©著作权归作者所有

1914年的公共租界和法租界的界河洋泾浜图片 (浦江客读史275)

【浦江客读史】上海路名为何多“浜”字

——“闲话上海”之五:路名

细究上海地区的路名,会发现一个有趣的现象:以“浜、泾、浦、塘”命名的道路特别多,尤其是“浜”特别多。

据有关资料统计,现存带“浜”的路名约10余条,历史路名超过20条(多随河道填没而消失)。所谓“浜”,本义为“小型河道”。在吴语(上海本地方言)中,“浜”指代小型河流或支流,尤其指那些与主干河道相连的狭窄水道。江南地区常见的“河浜”即指乡村中的小河道。上海作为水乡,过去河道密布,填浜后常保留原名加“路”字,主要集中在老城区及历史悠久的区域。

上海地处长江三角洲冲积平原,历史上河网密布,密如蛛网的小河、支流(浜)纵横交错,成为人们生活和交通的重要依托。因此,“浜”自然成为地名的常见元素。上海地区昔日是一座随处可见“小桥、流水、人家”的水城,号称“东海泽国”。鸦片战争以前,上海河浜交错,桥梁纵横,有舟无车。在县城外,环绕着护城河(今人民路、中华路),其周边也分布着不少河浜。它们互相贯通,并经护城河与城内水网相连。上海开埠后,随着城内外人口剧增,房屋大量兴建,水环境越来越糟。最终许多河浜淤塞断流,肮脏不堪,逐渐被填平筑路,仅留下一些相关的路名。

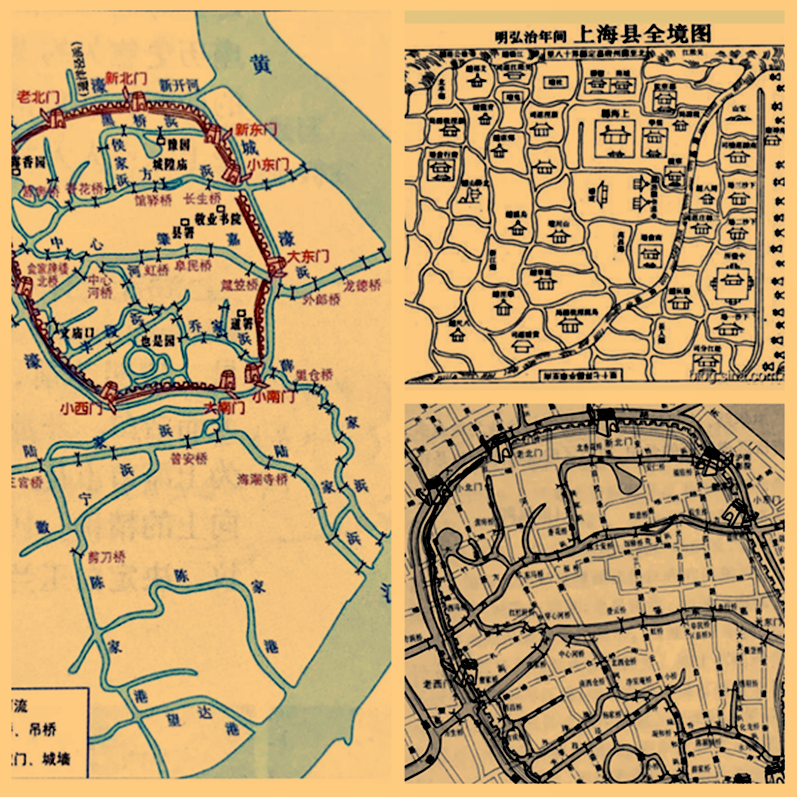

(左图)上海老城厢历史河道图(右上图)明弘治年间上海县全境图

(右下图)老上海水道图中的河道

如已消逝的寺浜路,系旧河道名。为苏州河的南岸支流,向南流入长浜(今延安中路)。约二十世纪初由公共租界填平为路,部分被称作“寺浜路”,即今慈溪路。按上海河道通名规律,东西向河流称“浜”,如方浜、肇嘉浜、长浜等,南北向河流称“浦”,如彭浦、中槎浦、俞泾浦等,而该浜与一般河流名称规律相反,为南北向,上海方言中把横的东西直过来称作“竖”,因此,寺浜可能是“竖浜”之讹写。还有一说,寺浜即“新开河”。

还如今天听来非常陌生的打铁浜,其实是一条非常重要的旧河道。当初为西郊船只沿长浜(今延安中路和延安西路)进入上海县城的必经之路,此河道也是船只货物的集散地。据说沿浜设有多家主要生产船用铁器(如船钉、铁篙等)的打铁铺,故而被称作“打铁浜”。1900年(清光绪二十六年)法租界扩张,该河即成为法租界和华界的分界河。同年,法租界当局将浜填平筑成白尔路和白尔部路,即今自忠路、顺昌路、太仓路、重庆中路。1914年法租界再次扩张,打铁浜地全部被划进法租界新界。今自忠路济南路一带俗称“太平桥”,即以该浜上的一座桥而得名。

(上图)1914年11月当时的公共租界和法租界的界河洋泾浜图片

(下图)洋泾浜填河筑路时的景象图片

在上海历史上著名的只剩下历史路名的旧河道——洋泾浜,是值得讲一讲的“浜”。

洋泾浜原是黄浦江支流,宽50~60米,东西走向,长约六七千米,自今大世界处与北长浜、周泾相接,东流至浦东古镇洋泾,注入洋泾港。明永乐初,黄浦江水系形成,浜分为东西两段,浦东段叫东洋泾浜,浦西段称西洋泾浜。清乾隆后,浦东段逐渐淤塞,浦西段的西洋泾浜不再冠以 “西” 字。1845年,洋泾浜北、李家场南一带划为英租界;1849 年,上海道台宣布将洋泾浜南、护城河北划为法租界,洋泾浜成为英、法租界的界限。

随着租界的发展,中外商贾富豪陆续到来,沿浜两岸道路,北属英租界称松江路,南属法租界称孔子路。两租界在浜上新建和翻建了多座桥梁,最盛时达十四座之多。到19世纪末,洋泾浜沿岸已建起众多商行,成为上海对外贸易的重要河流。1853年后,上海租界成为“巨大的避难所”,华洋杂处格局形成,大量商业机构出现在小河两岸,但中外商人语言交流不便,“洋泾浜英语” 应运而生,成为当时中国下层“通事”“舌人”与外国人交流的工具。1914年6月11日,两租界当局因浜水污浊有碍卫生,且浜上架桥于交通殊不便利,决定填浜筑路,至1915年完成,筑成爱多亚路,1943年10月更名大上海路,1945年10月改为中正东路,1950年5月改称延安东路。

现存带“浜”路名中的肇嘉浜路与陆家浜路,其身世亦不容小觑。

陆家浜路是上海市区一条具有重要历史意义的道路,填浜筑路前的陆家浜,是上海重要水运通道,在20世纪前,南市区一带老城厢浜渠密布,主要交通依靠水路。陆家浜是上海县城南郊重要的东西交通干河,西起斜桥,往东经三官桥、广东桥等入黄浦江。它西经肇嘉浜、蒲汇塘可通松江府,运输繁忙。1861年上海开埠后,为满足商业贸易流通需求,租界巡捕强征民田继续开挖陆家浜,并修建了十座横跨河浜的桥梁,包括外陆家浜桥、外薛家浜桥等。1924 年3月,上海市议会同意陆家浜填浜筑路,至1928年6月建成,道路命名为陆家浜路,东起外马路,西至制造局路,全长2476米。20 世纪80年代以后,陆家浜路已成为上海市区的一条大马路,成为贯穿上海东西又一大动脉的主要部分。

(上图)1930年代的肇嘉浜。(下图)今日之肇嘉浜路

肇嘉浜路当时为流经上海县城最大的河流。在今新龙华附近龙华港向北,沿今漕溪北路附近在徐家汇折东,沿今肇嘉浜路、徐家汇路在斜桥处折东北,沿今方斜路在今中华路处进西城墙水洞流入县城内,再沿今复兴东路在中华路处穿过东城门水洞出城,沿今白渡路流入黄浦江。明永乐年间黄浦江新河道形成,因而也将肇嘉浜看作是黄浦江下游的支流。

肇嘉浜是从上海出发至松江的主要河道,所以保护该河道水流畅通历来受到关注。1847年(清道光二十七年),肇嘉浜上游河道被侵,水流量减少,严重影响下游及城内居民的用水,于是由上海县府拨款在徐家汇附近重开一条河道,使肇嘉浜与另一条大河蒲汇塘相通。1860年(咸丰十年),法租界即沿肇嘉浜南岸筑法徐家汇路,1914年法租界扩张时,肇嘉浜就成为法租界的南界线。

近代以来,随着上海城市人口激增,河道受到严重污染。约1906年(光绪三十二年)上海开始先后填没肇嘉浜东段,仅留下徐家汇至打浦桥的一段河道未动,自此肇嘉浜在打浦桥附近急转弯汇入日晖港,再流入黄浦江。肇嘉浜剩下的一段实际上成了无源之水,同时该河是华界和法租界的界河,因而成了“二不管”的河道。从二十世纪初就以河水发臭、蚊蝇孳生而成为上海著名的“臭水浜”。解放后,在陈毅市长的关心下,臭水浜终被填平而成为单向双通道的肇嘉浜路林荫大道。

上海水资源充足,境内江、河、湖、塘相间,水网交织,水文化地名历史底蕴丰厚,具有多样性。虽然许多河流已经消失了,但是覆盖的马路和建筑往往会参考原有河流名命名。由于河网水系的变化而消失或增加的地名、路名,在一定程度上也可以反映自然地理环境的改变或现状,这是上海一笔珍贵的历史遗迹。基于此,建议一方面维护现存水文化地名,同时对“名存实亡”的水文化地名在档案中给予说明。可设立水文化地名解读宣传栏,设计具有水文化特色的路牌、标语,在上海市主要水域和河道沿岸增设水文化地名介绍展厅或小型纪念馆,修建水主题公园等,建立以地名保护为核心的水文化保护机制。

填平河浜成大道,申城旧颜换新貌。通江达海高架桥,勇立潮头尽舜尧!曹老师的佳作【浦江客读史】(275)《上海路名为何多“浜”字——“闲话上海”之五:路名》以河流小溪极其路名,勾勒出新旧上海两重天的历史沿革,生动地阐述了上海翻天覆地的变化。河流,小溪,储存着我们的乡愁,储存着儿时的记忆,更是储存着奋发图强的不竭的强大的动力。为曹老师的佳作点赞!向曹老师致敬!

![]() 浦江思源

谢谢开凯老师的殷切关注和精彩评论!您热情洋溢的点评简述了上海城市变迁的脉络,还共鸣于河流、小溪承载的乡愁与记忆。正是这些流淌在岁月里的故事,让城市发展有了温度。后续还会继续挖掘城市背后的故事,期待能与您分享更多关于上海的独特篇章!辛苦了!!!(浦江客)

举报

浦江思源

谢谢开凯老师的殷切关注和精彩评论!您热情洋溢的点评简述了上海城市变迁的脉络,还共鸣于河流、小溪承载的乡愁与记忆。正是这些流淌在岁月里的故事,让城市发展有了温度。后续还会继续挖掘城市背后的故事,期待能与您分享更多关于上海的独特篇章!辛苦了!!!(浦江客)

举报

![]()

赞曹老师佳作 江南水乡浜连浜/ 星罗棋布熠波光/ 河流潺潺密如织/ 荡起生活的双浆/ 洋泾浜通黄浦江/ 聚集富豪与外商/ 架起桥梁一座座/ 方言英语成时尚/ 陆家浜经老城厢/ 通宵达旦运输忙/ 成为东西大动脉/ 填浜筑路即顺畅/ 肇嘉浜曾是老大/ 遭遇无源的惆怅/ 终于建成林荫道/ 风驰电掣的心爽/ 河网悠悠变路网/ 不见流水亦称浜/ 沧桑巨变天地新/ 遗迹留存现辉煌

![]() 浦江思源

谢谢王部长的殷切关注和精彩评论!您的诗评用优美的文字生动地串联起了“浜”的前世今生,让我们深切感受到了您对百年上海历史变迁的深厚情感。上海的故事和变化,确实承载着太多回忆与发展。未来会继续探索挖掘,希望能创作出更多让大家有所感触的内容,也期待和您交流更多有趣的发现!辛苦了!!!(浦江客)

举报

浦江思源

谢谢王部长的殷切关注和精彩评论!您的诗评用优美的文字生动地串联起了“浜”的前世今生,让我们深切感受到了您对百年上海历史变迁的深厚情感。上海的故事和变化,确实承载着太多回忆与发展。未来会继续探索挖掘,希望能创作出更多让大家有所感触的内容,也期待和您交流更多有趣的发现!辛苦了!!!(浦江客)

举报

![]()

由“浜”而来, 顺“路”而去 上海的路名多“浜”,源于地处大江入海口,系冲积平原,曾是江南水乡,常见“小桥、流水、人家”;这样的理想配置,纯属大自然的恩惠,既多生活水源,又有通行便利;也许正因为如此,上海开埠早、市口旺、人流聚、通四方;现存、名响的肇嘉浜路、陆家浜路,与黄浦相关,身世不凡。 浜有浜的好处,路有路的用途;浜路重叠互通,自然与无奈皆有;乡村变都市,水网成路网,平面到立体,经济浸文化,上海的变化何其多、绝对大。 观察上海可有多个视角,路名多“浜”也是一栏;能够由此切入,必须文史哲齐备蕴含;作者有文的功底、史的强项,吾辈虽只搬凳吃瓜,也已领略洋洋洒洒。 为曹老师的读史佳作《上海路名为何多“浜”字》点赞!

![]() 浦江思源

谢谢张区长的殷切关注和精彩评论!您如此细致且专业的点评,对上海路名与“浜”渊源的解读,让读者深受启发。您不仅精准抓住了文章核心,更从自然、历史、经济、文化等多维度进行了深刻剖析,这正是百年上海的独特魅力。希望您能持续关注,给予更多宝贵见解!辛苦了!!!(浦江客)

举报

浦江思源

谢谢张区长的殷切关注和精彩评论!您如此细致且专业的点评,对上海路名与“浜”渊源的解读,让读者深受启发。您不仅精准抓住了文章核心,更从自然、历史、经济、文化等多维度进行了深刻剖析,这正是百年上海的独特魅力。希望您能持续关注,给予更多宝贵见解!辛苦了!!!(浦江客)

举报

![]()

请选择你想添加的收藏夹