导语:

修改发表于2025年04月17号 06点 阅读 6411 评论12 点赞28 ©著作权归作者所有

邂逅《读者》:在书店触摸流淌的岁月

——【游览随记】之三十六

毕文杰

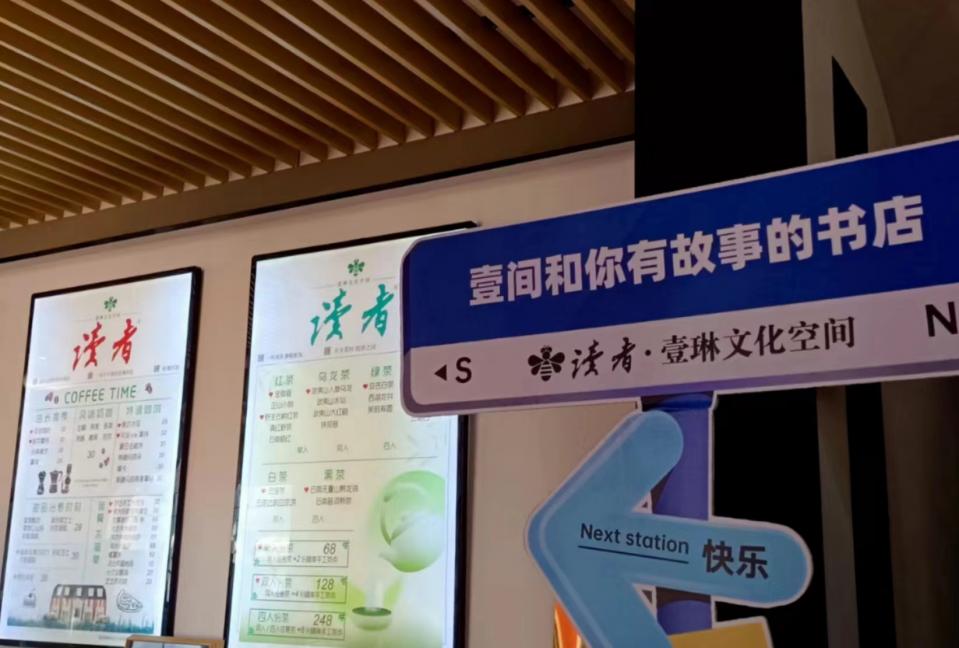

今年正月初六,正值新春佳节,难得春寒有日,天清气朗,恰是奔赴书店的好时日。女儿女婿带我们二老去北郊美兰湖小镇上的一家书店,名称是“读者壹琳文化空间”。年轻的女店员吴静华告诉我,我们是《读者》杂志社授权的、以《读者》杂志为主要内容,服务于广大读者的书店。

“爷爷您叫我小静就行了”!小静(她的微信名称为“不知”,问其含义,她说:越读《读者》就越觉得自己知道的太少)轻轻地、一口一个爷爷。那亲切的称呼,让我感受到了尊重与关爱,为遇到如此有礼貌、肯学习的年轻人而感到高兴,“人有礼则安”。

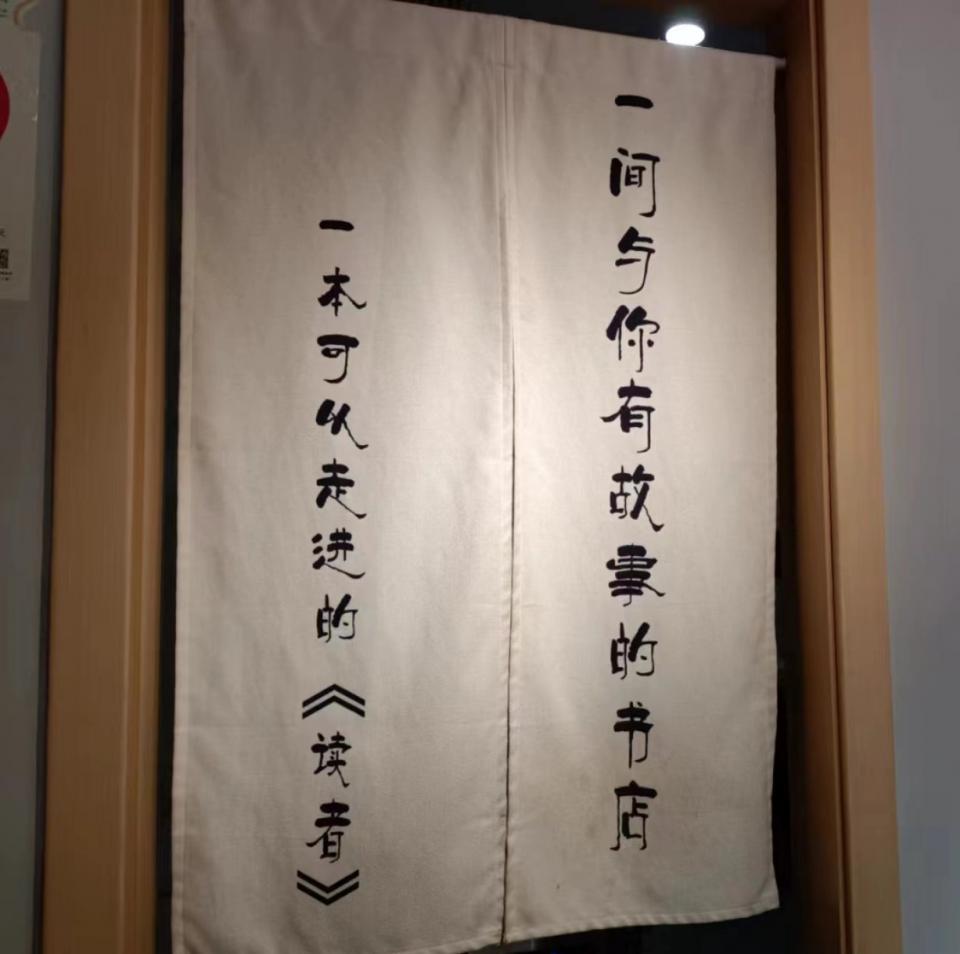

店里的书香味与咖啡香融合着飘溢空间,6个帐篷似的阅读小屋独特而温馨。在一楼的厅堂里,摆满了各个年代的《读者》杂志及其它各类书籍。从一楼到二楼的楼梯墙面上,贴着100余张照片,从青涩萌芽到风华正茂,这些泛黄的照片承载着岁月与情怀,见证着《读者》一路走来的坚持与奋进。二、三楼则是美术课、书法课、音乐课教室,满室的闻翰墨香,琴韵悠悠,书画琳琅,似踏入了艺术的诗境。“我们每周都有老师来授课,学生考试合格,艺术院校颁发考级证书。我们还在墙壁挂上中外十六所艺术名校的标牌,就是让学生们有一个向往和追求的目标”。小静认真地向我们介绍着。经她一番热忱的介绍,使我对“壹琳”两字有了更深的理解:名称的背后,是书店专心致志、始终如一地为各类读者奉上至真至诚文化体验的坚守,承载着如美玉般珍贵而独特的愿景。

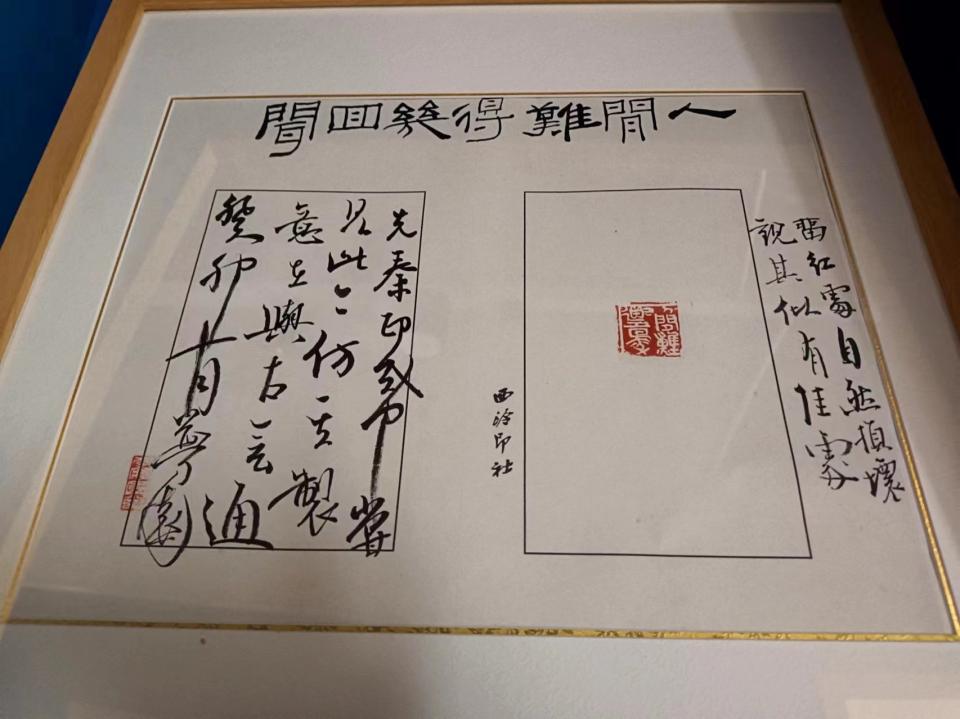

在前台两侧,两张装饰精美的照片引人入目。左侧照片显示的是:1981年4月,由甘肃人民出版社主办的《读者文摘》诞生。刊名由赵朴初先生题写。其办刊宗旨是博采中外、荟萃精华、启迪思想、开阔眼界。封面的照片是女演员娜仁花侧脸的特写,她不施粉黛,侧身仰望,眼神满是向往,寓意深远。

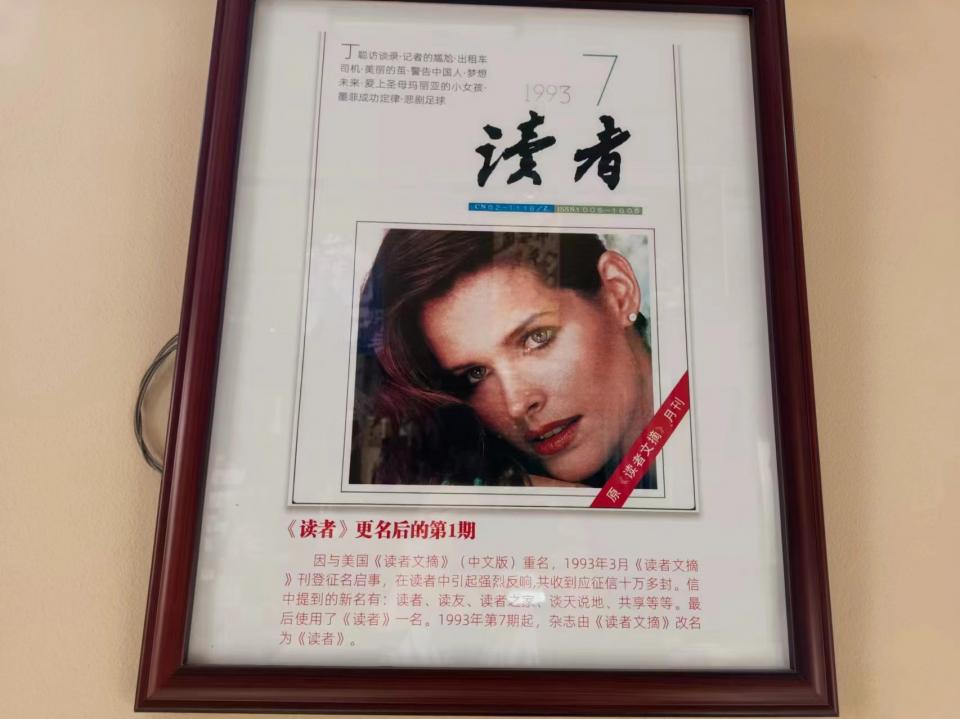

右侧照片告诉人们的是,《读者》更名后的第一期情况。它的封面是一位外国女郎。因与美国《读者文摘》(中文版)重名,1993年3月,《读者文摘》刊登征名启示,在读者中引起热烈反响,共收到应征信十万多封。信中提到的新名有:读者、读友、读者之家、谈天说地、共享等等。最终使用了《读者》一名。1993年第七期起,杂志由《读者文摘》改名为《读者》。《读者》杂志的创刊号和改版号在其发展历程中具有标志性意义,两期杂志分别采用不同国籍的人物照片做封面,让读者再次领会了“博采中外”的办刊理念,于温故中实现了自我认知的进阶。

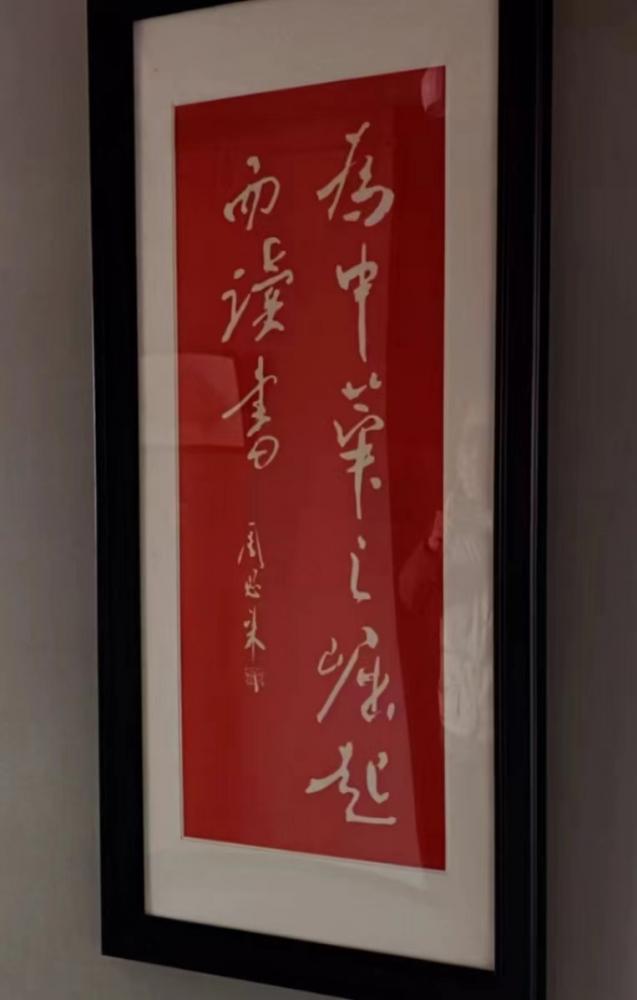

坐在帐篷式小书房里,阅读最新一期《读者》,脑海里浮现的却是往事。在黑龙江农垦工作的上世纪八十与九十年代,自己是《读者》的铁杆读者,连续十几年订阅,读摘一期就等着下一期,总有一种盼望的心情。她的柔和、慈爱、包容、温润,浸透我的心灵;她的好作者、好文字、好味道及深邃思想、文化品质又使我受益至今。在黑龙江农场和管局工作时,她助力我更好地抓好农场发展和关心职工群众,坚守对上与对下负责的统一。

在回忆的长河中,《读者》刊载文章的一例让人泪奔:早晨,一位拾荒老人在路边捡到人民币7000元,交给值班民警后又不好意思地向其借一元钱,以买两个馒头当早餐。老人的善良与为温饱借一元钱的窘境形成反差,这一交一借间,让人看到人性的光辉与平民的高尚品质。还有一篇关于踢足球的文章,战胜者与被俘者踢足球,只因为了对足球的热爱与纯粹而展现出人性的光芒,战胜方的士兵在执行枪毙被俘者时,却违背军令释放了他。故事让人看到,即使身处最残酷的环境,人性中的善良、宽容与对美好的追求,也能如星星之火,照亮黑暗。

走出书店,心中满是感慨与感悟。 《读者》杂志多年来,就像一位无声的挚友,通过一篇篇文章传递着爱、温暖、勇气和希望。她见证着时代的变迁,也影响着 一代又一代读者的价值观和人生观。那些或感人至深、或发人深省的故事,让我们在忙碌的生活中,有机会停下脚步,审视内心,感受人性的力量。她提醒我们,无论世界如何变化,总有一些美好的品质值得我们坚守,总有一些温暖的瞬间值得我们珍藏。

回到家里的小书房,翻阅着曾经的《读者》摘录,2010年第十期《读者》杂志里一段话又一次跃入我的眼帘:“出差到兰州,我问出租车司机:兰州有什么”?司机答:“兰州就是三样东西,一碗面——兰州面;一条河——黄河;一本书——《读者》”。

这位普通百姓说得真好!一碗面滋养四方食客;一条河孕育华夏文明;一本书润泽万千心灵。她们不仅是兰州人的骄傲,更是全体中国人的文化瑰宝与精神财富,值得我们由衷自豪。

信纸作者:茹歌

读书会 读书日 读书乐 相聚思南读书会没多久,成立思源读书会第二天,就邂逅美文《在书店触摸流淌的岁月》;一阵清新的春风迎面而来,如同昨日遇见一群妙龄阳光的年轻人;妙龄也会超龄,超龄也可忘龄,忘龄还能乐龄。 《读者》(前称《读者文摘》)杂志年代已久,我们年轻时就知道,还多少读过;确是“一本可以走进”的读物,由它带你走进阅读天地,见它从纸质又生成网络;还是文摘,依旧精选,不过,它很早就已倡导“跨界”,一直告诫不要轻视“碎片”;从《读者文摘》更名为《读者》,也可视作重文更重人,一本书可润泽万千心灵。 刚刚成立浦江思源读书会,很快就到世界读书日;阅读的意义有多大,可去问问上了年纪的长者,也可看看背着书包的萌娃。 为毕老师的佳作《在书店触摸流淌的岁月》点赞!

![]()

请选择你想添加的收藏夹