导语:

修改发表于2022年09月09号 05点 阅读 10558 评论8 点赞29 ©著作权归作者所有

我的田园牧歌

缪新亚

从1968年的春天开始,我和几个知青,一起被领导安排到连队菜地班工作,意想不到,在那个岁月,在荒原大漠的边缘,竟让我享受到一段田园牧歌式的生活——日子过得简直像一首看不见文字的诗歌!

连队菜地,虽然离连队只有二里之遥,却俨然是一个“三不管”的死角,身处其中,大有陶渊明描绘的“不知有汉,无论魏晋”世外桃源般的感觉。

菜地班总共6人,清一式的“光棍”:班长程阿炳,当年的江苏支边青年,年龄要长其他人10来岁,一口江阴土话,连队里像他这样的,早就结婚成家,生儿育女了,但他脾气不好,没有女人肯跟他,一直挂单。干活很拼命,有一手种菜的好技术 ,对葫芦瓜情有独钟,葫芦瓜在他手里,挂果早,落市晚,可吃大半年。老葫芦瓜是当家菜,它能当菜,还能填肚皮——简直是“瓜菜代”的理想之物。靠着这一口,阿炳颇得领导青睐,把“菜篮子“的重任交给了他。

连队菜地班很要紧——连队几百人的吃菜全靠这五六号人。连队领导也算知人善任了,知道阿炳耿介的秉性,给他配备的5个手下,都是知趣作乖之人——出身都不好,工作都很卖力,工作不用人管,也不去管别人。

大师兄郑金贵,下面依次是王立华(王博),施康乐(三毛)、我(缪郎),都是上海知青,还有一位刚从学校分配来的学生陈家斌。阿炳是我们共同的师傅。

5个“小光棍”在“老光棍”的带领下,上下同心,把个菜地经营得让领导满意,让职工叫好。虽然阿炳脾气不好——整天板着脸,很少有笑,大嗓门说话,从不会说人一个“好”字,但也没有骂过我们,用他的话说:“我不批评你们,就是表扬”——大师兄是个例外,经常被他训斥——毕竟他跟阿炳师傅学技多年了。其他人和阿炳相安无事,乐得享受着这田园牧歌式的生活好了。

古人追求田园生活,其实是一种隐士情结,我们能够在这个特殊的年代,被动地当上“隐士” ,事后想想,也是幸事!

在菜地工作真好:它离连队有一段距离,鸡犬相闻,但没有每天清晨的起床的钟声催命,没有排队出操的繁琐仪式,没有“上班一担肥,下班一挑草”的义务劳动,没有深挖灵魂、斗私批修的“早请示,晚汇报”,更没有几乎每天,在俱乐部开会到半夜的煎熬(偶尔也会被叫去,坐在人群后面听听),也没相互提防复杂人际关系的烦恼。不吃食堂大锅菜,每顿都是自己小灶烹饪,不但肚皮填饱,动点小脑子,还能时常吃香喝辣。

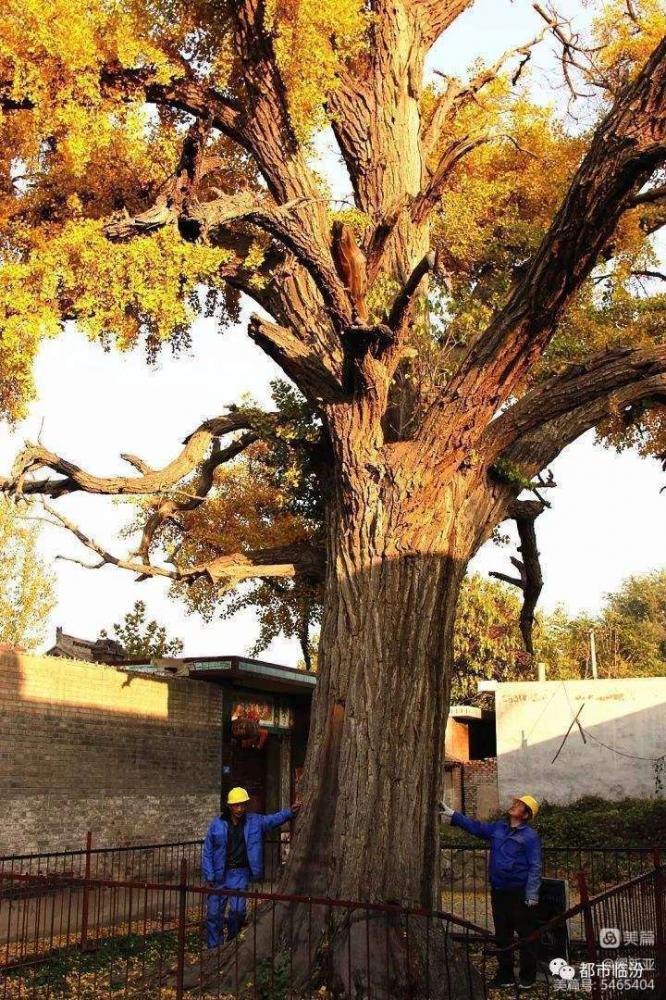

菜地的环境更是绝佳的:两棵树冠硕大的百年胡杨树,在菜地一隅相依相偎,树冠在空中划出一圈柔和而优美的孤线,枝叶繁茂,远远望去犹如两个并蒂而长的、用翡翠镶成的肥嘟嘟的大蘑菇。树下依傍着一间用原木垒砌的小木屋,粗粝简陋,干垒的木头连树皮都没剥,几乎纯天然,只是圆木缝隙和屋顶上抹的草泥,才显示出一点人工的痕迹。树的高大临风,对比出木屋的猥琐简陋,小屋的原始古朴,又衬托了大树的勃勃生机——这是我们的住屋,生活在“大蘑菇”底下的小木屋,感觉自己生活在童话里。

菜地东面是一条蜿蜒而过的人工河——支干渠。渠堤上长着一排毛白杨,最奇特的是叶子:它们的叶面是碧绿光滑的,叶背上却长着银色的绒毛。一阵清风吹来,满树的叶子摇曳翻滚,仿佛成了一条抖动的、银底绿花的天鹅绒,发出碎银般的声响。

绿沉沉的渠水,清澄而凝重,伴着倒映在水中的阴翳草木,无声无息,潺湲流淌,犹如一幅徐徐移动的水墨画,仔细看时,“画”的主体是静止的,流动的只是表面的透明薄膜——水。

渠边,是当年挖渠取土留下的一条沟壑,里面长满了芦苇、茅草与红柳。白如棉絮的芦花,宛如怒发般坚挺的茅草、火焰般鲜艳的红柳花,使人仿佛置身于色彩斑斓的油画之中。人过后,经常会有野鸡野鸭扑翅而飞,沟底的一泓渌水,成了从水库中逃逸而出的鱼虾们繁衍后代的好场所。

清晨,啾啾的鸟鸣把我们从梦中唤醒。一天中的第一乐趣,便是穿过薄薄的晨霭,吸着甜甜的空气,踩着缀满露珠的草埂,到支干渠边去坐收渔利。几只用柳条编就的鱼篓子,里面放些香油面团或鸡肠鸭肚,沉入水底,是原始而有效的捕鱼工具。每天清早来收一回,准保盆钵满满,独享渔人之乐。

白天,在这里享受的是农耕之乐。种瓜莳菜,讲究精耕细作,基本处于原始状态的人工劳动。耕地耘土,开沟放水,间苗打顶,搭架牵藤等,慢工细活。劳动的内容与形式天天翻新,没有指标与定额,虽有体力之支,却无筋骨之劳、精神之累。

在这里,四时果蔬应有尽有,姹紫嫣红。侍弄瓜菜是细活,是近距离接触,因此天天可观察到变化,日日看得到惊喜,时时能品鲜尝新。

渴了,黄瓜蕃茄是最好的固体“饮料”。夏天的黄昏,嘴里啃着嘣脆的黄瓜,捋起裤腿,双脚浸在凉凉的渠水中,听布谷声声,燕雀啁啾;看绿水涟涟,波光跃金,有时兴起也会跃入水中,手划碧波,脚踏清浪,畅游一番,舒筋松骨,何等痛快!

“独驾一舟千里去”的悠远神思油然而生。

饿了,南瓜红薯是最能充饥的。冬日的夜晚,煮一锅南瓜红薯,炒几只小菜,喝着浑酒,剥着瓜子,天南地北地神聊海吹,和衣而醉,真有几分“不管人间半点愁”的闲适与惬意。

傍晚,我们追着夕阳西沉的节拍,肩搭兔夹,背挎汽枪,翻过菜园西北一条十多米宽的林带,去寻找狩猎之趣。林带外面是一片未开垦的戈壁荒滩。

一道林带,两重世界:一边是浓荫陋屋,渌水潺潺,莺歌燕舞,一派田园风光。

菜地的另一边则是沙丘绵延,遍地枯树残枝,狐兔出没,满目苍凉。在这里狩猎,虽没有东坡先生当年“左牵黄,右擎苍,锦帽貂裘,千骑卷平冈”的豪气,却也有“野雀乱秋榛”、“草深狐兔肥”的意境。在这里用心辨认野兔出没的路径与足迹,扣好发簧,按下夹子,做好伪装。

明儿定有野兔被擒。掂起汽枪,校好准星,板机一扣,每天总有斑鸠、土雀、沙枣鸟之类猎物的斩获。披着月光,背着战利品,一路哼着小调,捎上一捆干柴,颇有猎樵唱晚的感觉。

菜地田小地少,需要精工细作,耕田不用拖拉机,要么纯人工翻地,要么牛耕马犁,田间时常可以听到阿炳带有浓重江阴乡音:“死咯格里,牛头瓣!”的吆喝声,也为这方田园增添了牧歌氛围,也让人想起“田间常见农夫影,垄亩稀闻牛马喧”的诗句。

木屋背靠公路,两旁的浓密的林带,虬枝横长的沙枣树和高耸入云的钻天杨,挡住了凡间尘嚣,隔断了世俗生活。

入夜,偶尔只是从密密匝匝的树隙里,从公路上飘来依稀人吆马嘶和辚辚车声、晚归牧群牛哞羊咩的和鸣声。弯月如钩,大树浓荫似盖,轻风拂叶,犹如絮絮情话,伴我们怡然入梦。

我们的精神生活也很丰富,菜地的几个兄弟都是坐得定,静得下心,爱读书的人,我们的读书是从看京剧说明书开始的。三毛的朋友吴国杰回上海了,留下整整一箱从解放前至1965年间的京剧说明书。他出生京剧票友世家,拉得一手好京胡。他留下的说明书成了我们平时中解闷去乏的绝佳的生活调味品。让我们接受京剧的启蒙,进而或多或少补进了历史知识。

又加上,三毛的二哥施康强毕业于北京大学西语系法国语言文学专业,当时,在中央编译局任编辑,三毛去信向二哥索书,二哥时常会寄些翻译小说过来,我们几位因此得益,在这个期间,我们都读了不少外国文学作品。

更巧的是,王博的父亲是位报刊收藏者兼剪报爱好者,经常将晚报合订本和剪报本,或通过邮局寄来,或托回沪探亲的朋友源源不断输送。我的一些文史底子就是那时攒下的。

真要感谢这段时光,感谢这方宁静的田园!我们不但身处田园牧歌般的环境,而且还不断有精神食粮的输入,实在难得!

这样的生活大概经历了三四年的时间,让我们最宝贵的年华,在最荒芜的年代、最无聊的时光、最贫瘠的地方,没有虚度白过。

后来我们各奔前程,也各有自己不同的结局。听说师傅阿炳,回了江阴老家,讨了娘子,有了归宿。大师兄郑金贵,作为蔬菜专家,到俄罗斯种菜淘金。王博成了阿克苏建化厂的党委副书记,陈家斌成为农场的政委,我成了大学教师。最后是三毛,他记忆力超人,读书过目不忘,堪称我们死党中的活字典,但他性格内向,喜欢多思,后来,他的二哥帮他调到山西长治,做过工人,当过教师,由于种种不顺,总是郁郁寡欢,有点自我封闭,不愿与人交往,除了这点遗憾以外。我们几个兄弟一场,分别都有不错的结局,恐怕与那段牧歌式的田园生活不无关系!

如今,那个田园牧歌式的生活已经远去,据我了解,那方田园也不复存在——也许我只有到梦里去追寻了!

信纸作者:虎子

请选择你想添加的收藏夹