导语:

修改发表于2019年03月18号 07点 阅读 14204 评论6 点赞6 ©著作权归作者所有

3.不平常的五年

哈尔滨工业大学(简称哈工大),是一所以理工为主,理、工、管、……等

多学科协调发展的国家重点大学。

学校始建于1920年,1951年被确定为全国学习国外高等教育办学模式的两所

样板大学之一,1954年进入国家首批重点建设的6所高校行列(京外唯一一所),

是新中国第一所本科五年制、研究生三年制、毕业生直接被授予工程师称号的理

工科大学,被誉为工程师的摇篮。

在长期的办学过程中,学校始终坚持马克思主义指导思想,坚决贯彻党的教育

方针,模范执行党委领导下的校长负责制,坚持立德树人根本使命,坚持师德师

风第一标准,形成了“规格严格,功夫到家”的校训,培育了精神引领、典型引

路、品牌带动的思想政治工作传统,涌现出一大批全国先进典型,曾被授予全国

先进基层党组织、全国五一劳动奖状、全国五四红旗团委、工业和信息化部“一

提三优”工程特别优秀学校等荣誉称号。

学校充分发挥学科交叉、融合的优势,形成了由重点学科、新兴学科和支撑学

科构成的较为完善的学科体系,涵盖了理学、工学、管理学、……学等多个学科门

类。

学校大力弘扬“铭记责任,竭诚奉献的爱国精神;求真务实,崇尚科学的求是

精神;海纳百川,协作攻关的团结精神;自强不息,开拓创新的奋进精神”的哈

工大精神和“铭记国家重托,肩负艰巨使命,扎根东北,艰苦创业,拼搏奉献,

把毕生都献给了共和国的工业化事业”的哈工大“八百壮士”精神,建成了一支

高素质师资队伍,为学校创建中国特色世界一流大学奠定了良好的人才基础。

学校坚持立足航天、服务国防、面向国民经济主战场的办学定位。

shi

哈工大机械系机制57有5个班,150多人;分机床、刀具、工艺,我

是机床专业、全称“机床自动化”。开头2年的基础课,大家在一起上大课。我

是机制57-2班的副班长,不是选举产生的,而是由专业领导和班级里党组

织指定的,是管理全班30名同学的生活。在机制57,速中同学有9人,我

班4人,他们是哈工大速中保送的,在班里都是党团骨干。我不是党员,在同

济速中毕业前夕因超龄而光荣退团了。我的退团证书是在1965年7月1日

拿到的,红色证书的封面上方有团徽图案,下面2行小字:“中国共产主义青

年团”和“团员超龄退团”;最下面“纪念证”3个字较大。在纪念证内页写着:

“吴尚义同志于1949年10月x日参加中国共产主义青年团,现因超龄退团,

发给此证,作为纪念。希望你继续努力学习,在社会主义建设中发挥作用,为

共产主义事业奋斗到底!”盖有圆形红字印章:“中国共产主义青年团组织部上

海市委员会”。我能当上副班长,是专业领导和班级党组织对我的信任。

开学上课前,大班政治辅导员王启平老师、学生党支部书记藤秉奎同学作了

教学情况的介绍。从复课迎考到进大学读书,几个月轰轰烈烈的整风反右运动,

我印象不深;在听到介绍情况后大吃一惊,将要给我们讲课的老师中有右派分

子。右派都是资深的老教师:《力学》是顾振隆老师、《高等数学》是王泽汉

老师。班级领导要我们正确对待这2位老师,在教学上他是我们的老师,在思

想上要划清界线。2位老师右在什么地方?怎样划清界线?我不清楚。反正老

师是上大课,我们除了听课时看到老师外,没有时间和机会单独与老师接触。

没有放在心里。

经过多位老师讲课,大家议论,恰恰这2位右派老师讲课最有水平,最受

学生欢迎的老师。顾老师和王老师小心翼翼、全身心地讲课,特别认真。但也

有个别老师讲课不认真,没有好好备课,临到上课时拿个小纸片东拉西扯混过

2节课。我们心里一清二楚,但不能对此发表评论。

在我们专业上一届,一位从北京机器制造学校毕业后保送到哈工大的周同学

是这样说的:1957年5月左右,毛主席、党中央发出号召,发动党外人氏

帮助共产党整风,提意见、写大字报、大鸣、大放、大辩论运动开展起来,哈

工大机械楼贴出了许多大字报,提出了各种各样的意见。6月8日《人民日报》

发表了《这是为什么?》的社论,也就是在这一天,毛泽东主席有个党内指示

《组织力量反击右派分子的猖狂进攻》,他认为:“省市级机关和高等学校大

鸣大放的时间,大约15天左右即足。”哈工大教学大楼的大字报在一夜之间

突然消失了。学校副校长向全校师生员工作了反右动员报告,各教学大楼出现

了反击右派的大字报。学生停课投入运动,响应党中央和毛主席的号召。据说

有个学生以“还要放”为笔名在反右运动开始后,仍旧每天夜里偷偷去贴大字报

给党提意见,白天则被人撕去。他被定为反党、反社会主义,而且他不检讨、

不承认是右派,因此受到从严处理,被抓起来判了好几年徒刑(后来听说没有

等到平反就死在狱中)。至于谈到右派分子王泽汉时,他说:王泽汉教授在大

鸣大放运动时,提出苏联帮助中国三门峡水库电站设计时,对黄河泥沙多的因

素考虑不够,水库几年之后会被泥沙灌满,电站设计不合理,会造成很大浪费。

但当时定为右派标准是反党、反社会主义、反苏三条有其中一条就可以定为右

派,王泽汉教授正够条件(后来听说,他提的意见是正确的)。在反右斗争运

动中,听说毛主席有指示,在教授、副教授队伍中,右派大概有百分之十五左

右,说是左右,下面的有关领导在执行时宁左勿右扩大化,满足百分比指标。

毛主席又说过:“凡是善意提出批评意见,言者无罪,不管你怎么尖锐,怎么痛

骂一顿,没有罪,不受整,不给小鞋穿。小鞋子那个东西穿了不舒服。现在要

给什么人小鞋穿呢?现在我们给右派穿。给右派一点小鞋穿是必要的。”问题在

于右派的定义?怎样去度量?党的十一届三中全会以后,历史给事实重新有了

新的结论。

1957年10月3日起连续3天下起了大雪,马路积起了1米厚的雪。外

面很冷,教室和寝室里很热。教室和寝室的玻璃窗分内外2层,中间放着锯木

屑,用于吸收水汽,窗缝用纸贴得使冷风无隙可穿。那年冬天特别冷,室内的

暖气又特别足,室外冷到摄氏零下30度左右,而室内在零上20多度,温差

50多摄氏度。上课时下身穿棉裤和棉鞋,上身只穿1件棉毛衫和1件衬衫还

冒汗。身上的棉裤不能脱,也没有人进屋脱棉裤的,下身热得粘乎乎难受。室

内空气不新鲜,开始时很不习惯,经过很长一段时间才慢慢地习惯起来。我们

刚进校,没有经历学校反右运动,1957年下半年和1958年上半年风平

浪静地在教室上课,政治活动虽然很多,都放在课外。

第一学期的体育课是滑冰,必修课。滑冰与溜冰的区别:滑冰所穿冰刀的

鞋子,在鞋底安装的冰刀是薄薄的硬度很高的钢片,钢片底部有刃口。而溜冰

是鞋子底部安装的是滚轮。滑冰的冰刀分速度冰刀(长刀)和花样冰刀(短刀)

两种,我们上课用的是花样冰刀。

南方人常见的是溜冰,滑冰少见。我们初进校,滑冰是体育必修课,成绩不

合格,会影响到毕业成绩的总分。所以不能掉以轻心、不能认为无足轻重和蒙

混过关。我们上体育课的场地,是田径操场,热天是旱地;到了冬天浇上水成为

滑冰场。

我上滑冰课,穿上滑冰鞋,站立不稳、几经倒下。那天室外气温在摄氏零下10

多度,越是不会滑、身体感觉越冷,冷得发抖、双脚失去了知觉。眼看着北方同学

像飞燕样满场乱窜,南方同学却在冰面上打滚。老师不厌其烦地手把手教我们,我

们必须硬着头皮学,跌倒爬起、爬起跌倒……新棉裤的裤裆开花、露出了棉花。无数

次的丑态暴露,必须坚持着。除了手脚和脸部冷得没有知觉外,浑身还是在冒汗。终

于像小孩学步,就这样慢慢地学会了。第一次的体育课下来浑身酸痛了好几天。

教学大楼门口,整个上午有小卖部服务员摆摊出售糕点和热牛奶,4分钱半斤热牛

奶加6分钱糕点,花1毛钱吃得蛮舒服了。因为有了小卖部,学生的开支增加了,小

卖部的生意非常兴旺。我们上课经常从机械楼、电机楼、土木楼之间奔来奔去,等于

千米赛跑。2节课之间休息20分钟都花在路上,赶上电车可以乘上二站。急吼吼连

小便憋着没有时间放松。我小便特别多,为此心理紧张,有时心理作用想小便,一进

厕所任你怎样使劲就是便不出来,但肚子里有尿液憋在里面很难受。但也有好处,脑

力劳动和体力劳动相结合,对身体健康可能更有好处。

哈工大学生好几千人,当地人不到百分之十;东北人不到百分之三十。远至

广东、广西、福建、云南、贵州等地的学生不少,上海及上海附近地区的学生较

多,讲上海话的人占了很大部分,甚至在教师中的南方人也占了很大的比例,在

这样的环境下,我们不讲普通话、或讲不好普通话也没有关系。

到了冬天,一看所穿服饰就能分辨出哪是东北人来,他们冬天的衣服全是黑色

的。政治辅导员王启平老师还是机械系实习工厂的厂长,冬天里他的棉上衣又黑

又亮,大概穿了好几年从没有洗过,机床上的机油也揩上了不少。实习工厂机床

品种齐全,有几十台。王老师喜欢搬机床,我们进校1年里,他就要我们帮他从

楼下搬到楼上,然后又从楼上搬到楼下。他只叫一年级的学生搬机床,可能有他

的道理。王老师工作非常认真,除了工作时间不停地忙碌着,晚上经常找学生干

部谈心、谈工作、做学生的思想工作。

那里的学生都带有屁股垫,我在别的大学从没看到过的一大特点。因为上大课

的梯形教室里座位很脏,学生抢座位时脚踏在座位上是常有的事,位置又很狭窄,

人坐下后别人无法再进去,也有人从课桌上爬。大学生近视的多,都抢在

前面坐,我视力很好,坐在后面。跟我们一起听课的辅导教师、每小班有一位,

大课后在专用小教室上辅导课、答疑课。因为机制57班工农学生多,学校派水

平高的老师给我们开小灶,另有小教室给我们上辅导课。

学生寝室年年变动,第一年住地下室,以后逐年往上搬。每年暑假过后,一开

学就搬寝室,公平合理,这些工作都是学生会干部领头的。所以用不到问学生是

几年级,只要看他住几楼就是了。

第一学期结束后,寒假刚开始,就迫不及待地回家。1958年2月12日

回到上海,先到于师兄家住下,却听说于师兄是五类分子(地主、富农、反革

命、坏分子、右派)之一,于师兄是工人,他因同情工厂里的工会干部“右派言

论”,工人没有右派分子的称号,归类为坏分子。于师兄和我同期进厂,同在一

个工段,又同去东北沈阳,住同一个房间,他的为人我是知道的。他心直口快、

爱管“闲事”,例如有人吵架时,他会直言谁是谁非;对任何事情都要发表自己

的看法。他认为那个工会干部在会上的意见没有错,于师兄错就错在他不是见

风使舵承认自己的“错误言论”。但他仍旧若无其事地努力工作,因为他的磨工

技术好,他就老老实实地工作,工厂也少不了他,有些关键零件加工,别人不

能磨削,而他能磨削,这使他占了便宜。他在这段时期还培养了好几名徒弟,

成为以后磨加工的接班人。我到泰利厂,第一个是见于师兄,压力很大。他们

认为XXX怎么跟这样的人那么要好?本来跟于师兄非常接近的师兄弟,也一下

子就划清了界线。我处于非常为难的境地,但我是信任于师兄的。除了跟于师

兄接近外,还去看望其他几位要好的师兄弟时,显得更加亲近些。

第一次放假回家特别兴奋,由于在上海走亲访友耽误了时间,回到崇明老家

已是农历大年夜,全家人正在吃年夜饭,表哥也在我们家,他们已经喝了不少酒,

讲话时的舌头有些打颤。我又饥又渴,把父亲碗里的大半碗烧酒一喝而光,接着

又喝了1碗崇明老白酒,就这样迷迷糊糊地倒在床上睡着了,一直睡到第二天太

阳空中高挂起床。大家对我从东北哈尔滨归来好奇,最关心的那里冷到什么程度?

会不会把鼻子冻坏?房间里冷不冷?最有趣的笑话,问道:“听说那里男人在室外

小便,要带着棒头敲断刚流出来被冻了的小便,否则像冰柱挂在生殖器上?”这种

有趣的传说,在我没有去之前,家乡早就有人提出过的问题,现在是要我证实一下

罢了!

因为学校开学晚,所以寒假的假期短,回家不到2周就返校。开学后集中精力

学习,比较困难的功课有2门:《理论力学》和《画法几何》,《画法几何》被大

家称为“头痛几何”,大课老师亲自来给工农学生上辅导课,这是学校对工农学生的

最优待遇。老师把工农学生的学习情况了如指掌,重点帮助困难学生,为了更好地

辅导工农学生,他不允许别的学生来听辅导课,怕影响到工农学生的学习效果。曾

经有一次,我们班级由普通中学考入的同学张巨浩来听辅导课,老师一眼看出不是

工农学生,当场被勒令退出教室,使该同学红着脸离开。

高等数学开始是王泽汉老师讲课,第二学期改由吴从欣老师讲课。数学系的吴从

欣老师是个尖子,26岁时被李昌校长破格从助教提升为副教授,他的教学水平在黑

龙江数第一!那时一个青年成为副教授可了不得,即使在大学奋斗一辈子的老教师熬

到副教授已经心安理得了,何妨他还只有26岁呢!当时学校里到处传诵着他的事迹。

我们有这样一位副教授讲数学课,感到非常幸运。

1958年7月份,有过一次劳动,是到松花江边加固江堤,迎接可能发生的再一

次洪水暴发。同学们干劲很足,无论挖土或是挑泥,都不象是知识分子,很像是民工。

在松花江边的宣传拦里,还能见到去年抗洪斗争时的宣传图片,其中有李昌校长挽起

裤腿、身穿汗背心提着泥筐泡在江水里的情景,大家深受教育。已经是夏天的季节,

当挖土到1米以下时,铁锹下不去,泥土还是冻得硬邦邦的。哈尔滨的冬天时间长,

从10月初到次年的5月,听说在这段时间松花江要封江,不让船舶航行。在11月

到次年3月,松花江面可以在冰上行驶汽车。5月份开始解冻,几米厚的冰因为热胀

冷缩而发出震耳的响声,称之谓“崩江”,这也算是一大奇观。

1958年暑假过后,没上几天课就停课了,大跃进浪潮冲进了学校。9月23日

(农历八月十一日)、星期二,我们专业全体学生到西大桥体育场,要放体育卫星。

要百分之百通过“劳卫制”二级,已经到达二级的要达到健将级;驾驶摩托车也要百分

之百及格。我在同济速中时已经拿到了“劳卫制”二级证书,所以向健将级进军。我选

了3000米竞走,那天晚上月光明亮,但比白天总有些差别,在各种项目的测验中,

多少有些乱哄哄的感觉,我在竞走中乘机偷着跑步及格的,因为不是我一个人这样,

大家都在作弊。

摩托车学和考同时进行,我坐上摩托车,有人挡着车把低速开动机器,扶着向前

不到百米,就说已经通过了。没有通过“劳卫制”二级的同学,要通宵挑灯夜战到什么

时间,我开小差走出体育场,就不知道了。我和同班同学刘建秋两人到西大桥的小吃

店去喝酒。我俩要了10只皮蛋,每人喝了1公升鲜啤酒;觉得还不过瘾,我又买了

1瓶金奖白兰地喝。没有喝完,我把酒瓶放在裤兜里再回到体育场,高声大喊了一阵:

“加油!加油!”之后就迷迷糊糊倒在体育场上。第二天醒来,我已躺在床上,裤兜里

还放着酒瓶。我自己怎么回到寝室,却全然不知道!

哈尔滨冷得早,十月上旬有寒潮警报,学校领导动员学生帮助农民抢收大白菜。

晚上在弯弯月亮的月光下,学校学生大部队出发了。开始时,各个班级由班长带队,

秩序井然。

我们见到有大白菜的地里,不管谁家的就拔呀拔、拔光为止。由近逐步远去,走

呀走,拔呀拔,没有尽头。此时已经分不清那个班级的成员了,带队的只顾自己拔大

白菜,也不管自己的队伍了。

半夜里,农民挑来几箩框煮熟了的土豆,倒在地上,还有一大捆大葱让大家吃夜宵。

随后继续拔大白菜,直到东方发白、天明亮了,很多同学筋疲力尽倒下在地头,脚底起

了许多水泡,走不动了。不知走了多少路、走在什么地方?我和几位同学失去了与班级

领导的联系,好在有农民问清情况后,把我们带到他们家。然后有农民赶着装有草料的

马车,让我们坐在草堆上,颠簸了2个多小时终于把我们送到了学校。

学校传达毛主席和党中央指示,各行各业都要大跃进,钢产量1年内要翻一番,达到1070万吨,提前15年赶上英国。学校的教学大楼和沿街高楼上到处可以看到宣传标

语。学校党组织让部分学生在宿舍区的空地上用土法烧焦碳;部分学生在电机楼前建立起

了几座小高炉土法炼钢。把学校周围的铁栏杆拆下炼钢,动员学生去拣废钢铁。一天上午,

大班开誓师大会,动员去拣废钢铁,看谁拣的多。个人或小组都要在大会上表态,相互竞

争。100公斤、200公斤、1千、2千、1吨、2吨……信口开河。我们自由组合,

我带了5名同学,其中有1个女同学,都自愿跟我去的。走来走去,哪里有废钢铁?到处

都能遇见拣废钢铁的人群。我们走到南岗公安局,看到屋前有铁栏杆围着,大家把注意力

集中在铁栏杆上,认为是个好机会,想把它拆下。庄严肃穆的公安局,整齐划一崭新的黑

色铁栏杆,赤手空拳任你怎样使劲无法把它拿下来。我们很天真,进去跟里面的人借工具,

他们很客气地说:“我们也有拣废钢铁的任务,我们自己会拆的。”那天什么也没有拣到,

两手空空而归。

几天后,学校让我们班级做翻砂工,做U形管的泥芯,在学校宿舍后面露天操作。

同学刚刚学过几节铸造工艺课,大家像模像样成了翻砂技术工人,而且做的泥芯质量

很好,经浇铸后证明没有不合格的。产量更是高过工厂的技术工人,因为小青年有股

冲劲,这股冲劲只能在短期内可以爆发,如果像工人那样干一辈子,那肯定是不可能

的。大家干劲十足,尽管有时下着不小的雨点,同学们仍旧坚持操作,也没有人来劝

说避避雨。我们班级施嘉成同学不小心一脚踩着个大钉子,钉子从他的脚底穿过球鞋

露出脚背,有人陪他去了医务室包扎后又来工作了,好象有股什么力量非工作不可。

我虽然工作没有几天,两个膝盖骨处疼痛难熬,因为从来没有蹲着弯腰工作过,只好

把膝盖跪在砂泥地里操作,潮湿的泥砂可能会使腿患上关节炎,像我同样把两条腿跪

在泥砂地里的同学不在少数,也许他们的抵抗力比我强。

因为高年级的学生设计的仪表铣床正在加工安装,精密零件没有人能磨削,

要我帮他们加工。这一去就不让我回班级,待加工完后把我留下做高一届学生

的指导师傅。机制56年级有10多个同学由我指导,相处时间有几个月,我

的磨工技术受到好评。即使到了指导工作结束时,实习工厂还把我当作他们的

工人,给他们加工产品,而我好象不是来读书的,也心安理得地安心于为实习

工厂效劳。在这段时间,我们班级的同学正在经历着艰苦而繁重的劳动。铸造

U形管结束,有的去高炉炼钢,有的去炼焦碳。他们日夜三班轮流工作,早已

忘记自己还是个学生,已经停课很长时间了。那是个严寒冬天的晚上,我曾经

去高炉参观,同学们身穿白色厚厚的帆布工作服,在熊熊的炉火熏照下,冒出

了满头大汗。有人给炉子加焦碳,有人给炉子里加废钢铁,动作干净利落。只

听见炉子鼓风机的隆隆声,听不清人的讲话声。在炉子旁工作的同学,注意力

集中在自己分工的工作中,什么私心杂念再也没有时间思考了,像是在跟敌人

搏斗!

我也去学校后面的马家沟参观炼焦碳,他们说开始是土法炼焦碳,在一

块空地上,将大块的煤层层叠起,中间留一条火道,叠得高高的,逐渐向上收

缩到封闭为止。叠好后在下面点火燃烧,待煤烧到顶部,用冷水将它浇灭,这

时煤变成焦碳了。说是容易,做起来不那么简单,还要掌握火候,否则把煤烧

成灰不成为炭了。他们炼焦碳从热天炼到寒冷的冬天,冬天在摄氏零下30多

度,有人在夜里跟车运煤,人在露着的车上,车速很高风又很大,车到达工地

时,车上的人已经冻得麻木倒在车上,抬到屋里很久很久时间才能醒过来。龙

江机器厂厂长、速中留读学生吕放同学,是班里的老大哥,已近40岁,身上

有伤,他还是带头在工地上炼焦碳。一个夜里,有一根大木头倒在他头上,使

他严重脑震荡。我在机械系实习工厂室内工作,没有经受到那样的锻炼。

学校建立了共产主义食堂,饭桌上放1个碗,大家自觉交饭票。听说人民

公社吃饭不要钱,大家也认为学校的共产主义食堂吃饭不要钱,就不交饭票了。

我在帮高年级的同学加工精密零件时,他们把饭菜送到机床旁,中间还送点心

给我吃,此时我已经享受到了吃饭不花钱的共产主义待遇。我在给实习工厂工

作,什么时间上班,什么时间下班分不清。上班的早来,下班的不想走,我几

几夜天不回宿舍,就在实习工厂对面的机械楼教室过夜,这期间我们好象不是

在读书的学生,到底像什么?没有想过。

在校期间先后还去农村劳动几次。哈尔滨农村土地真辽阔,一望无际没有人

烟,在一行地上锄草,从早到晚收不了工。听说:过去曾经有一天下午,突然

下起了雷雨,在一个高岗的地段,在那里锄草的同学急忙忙往回走时,别的班

有1名男同学是班干部,发现还有2名女同学没有走开,他去接她们回去,他

杠着锄头正往回离开时,突然1个响雷把他击倒,当时就没有气了,胸部和背

心被烧焦,2个女同学被吓得昏倒在地上。

我和几个同学去学校附近的拖拉机厂稿技术革新,他们说我是磨工,要我

帮他们设计电解磨削装置,那时我还不懂电气技术,边学边设计,没有等到设

计结束,学校要学生回去另有安排了。我们班有些同学在西大桥做砖坯,搅拌

和出泥全由机器自动完成,他们把机器的转速调节到最高速度,1块1块把砖

坯分开靠人工操作,操作者手里拿着个弓形工具,工具是根紧绑着的细钢丝,

用钢丝不停地切砖坯,其节拍之快,相当于卓别林演的电影《摩登时代》里的

镜头。人弯弓着身体两只手只做往复动作,好象开动着的冲床曲柄连杆在工作。

哈工大速中留读的党支部委员戴漪江同学身患肝炎,他带头一起干,而且比别

的同学更卖力,促使一起工作的同学不甘落后。搬运砖坯和运土的同学也不轻

松,他们的干劲远远超出了工厂的工人,有个工人师傅说:“你们是干一阵子就

回去,我们是干一辈子,要是像你们这样干法,我们都要瘫下来吗?”

哈尔滨新建了1幢高级宾馆,叫做北方大厦,当时是哈尔滨的最高级宾馆。

建筑完工后要我们学生去清洗楼板,不知道是学校把我们送上门的还是他们请

我们去的。我们把各层的楼板用水冲到没有灰尘为止。那年夏秋之间正好大搞

卫生运动,把大直街用消防水龙头冲,冲到毫无尘土,检查人员用手摸路面和

楼板,检查得非常严格,当时只有想不到的,没有做不到的。

1959年上半年,只上了2个月的课,就到哈尔滨机联机械厂生产实习。

我操作车床,那里的师傅看我操作很熟练,他们要我带徒弟。那个徒弟非常认

真学习,并且非常尊敬我,我们成了好朋友。他请我到他家里去作客,他父亲

是铁路员工,家里放着许多从火车上拿来的面包,让我随便吃。8月6日,实习

结束时,全班同学和工厂师傅们一起到松花江边的防汛纪念碑处留了影,这时

学校已经放假了。

那个暑假,我跟铸工57班的上海同学江季保约好,沿途旅游。他班上的

于姓同学住在秦皇岛,准备到他那里去玩。8月9日我们去了秦皇岛,那里有

条“XX胡同”,好象为我而命名的。于同学家住在渤海弯附近,住房宽敞,吃住

在他家很舒服。秦皇岛风景优美,空气清新,游人很少。我们在于同学的陪同

下去了北戴河,北戴河风景更优美,空气更清新,在那里的海滩游泳场畅游了

1个多小时,把以往的疲劳登时消失伊尽。

秦皇岛

北戴河

哈工大机制57-2班合影,前排左二为作者

从北戴河回秦皇岛乘火车不用再买票,凭从哈尔滨到上海的单程票就可以,

这就是提供我们可以沿途下车旅游的有利条件,但是逆向乘车不允许。我们在

北戴河发了一个电报,告诉原来上海同济大学工农速成中学的同学北大的王灿

林,约他在指定时间到北京站接我们。

8月12日上午,我和江季保走出北京站,王灿林同学正在门口等候。他先

领我们到清华大学,那里也有原速中同学杨鸿明正在等我们。这一天就在清华校

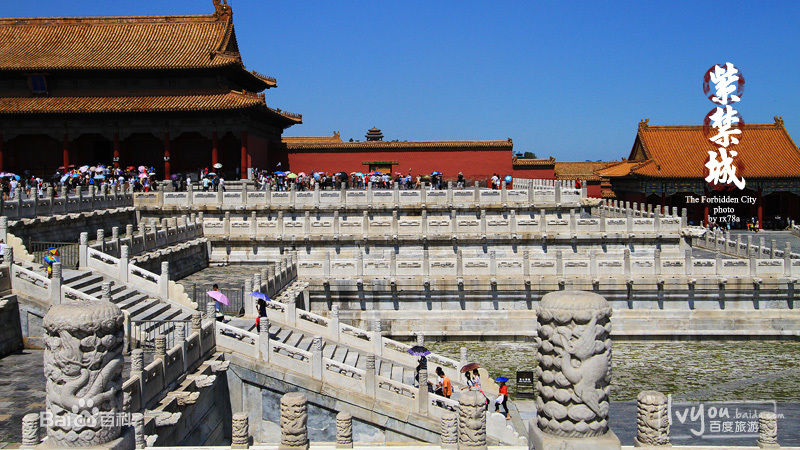

园里玩,晚上住清华。第二天一早,王灿林和杨鸿明陪我们去了故宫,下午去了

颐和园。第三天,游览了八达岭、北海公园和动物园。在天文馆看了天象球面电

影。后面2天,我们2人拿着北京地图自己去玩,去了十三陵地下宫殿等处。我

们第一次到北京,北京的名胜古迹实在太多,感到游兴未尽,期待以后有机会再

到北京玩。

故宫

十三陵

北京天文馆

在沿途耽搁了几天,兴奋地回到上海,急于回崇明老家。走在崇明回家的路

上,1年不见的家乡,面目全非,气象万新。路边弯弯曲曲的小沟不见了,地面

上的坟敦没有了,韩家显眼的祖坟、吴韩两家百年前曾经为迁坟之时的官司两败

俱伤而不能解决,如今不用打官司就这么容易地解决了。土地平整,大人小孩都

在地里劳动,年逾古稀的老人也夹杂在劳动大军里头,嘻嘻哈哈有说有笑。他们

劳动记工分分3个等级:男人、女人和小孩,只要准时上下工,工作量不计较,

因此家里没有闲着的人。这就是大跃进时期的一大弊病:出工不出力,大呼隆。

我的母亲也在劳动大军队伍里,他们见我到来,投以欢迎的目光和问寒问暖,

并目送我们母子俩离开。

家里很久不烧饭了,铁锅锈得不能用了。农村公社化了,农民在公共食堂吃

饭,吃饭不要钱。好在住宅沟边的沼气点着火,昼夜不停地烧,即使不烧东西,

也让它白白地烧着,家家户户都是这样。母亲用钢精锅子在沼气上烧开水,并

给我烧了3个水铺蛋。她说:“在半年前我们村里发现有沼气,人民公社派人用

高压水泵打洞,把100多斤芦苇埋在洞里,插进1根自来水管后就能点火燃

烧,怕沼气压力太高会引起爆炸,所以不装开关,让它自己燃烧,这是土办法”。

我回家后,1日3餐饭菜都是母亲到公社食堂带回家给我吃,我在家里几天也

是白吃。

大连老虎滩

回校时从上海出发先走水路,从上海乘轮船到大连,贪图轮船上伙食价廉物

美,欣赏一次海上看日出。那时轮船的伙食远远好于火车,也远远低于火车上的

价钱。刚开船时兴高采烈,可是轮船一出长江口,从东海、黄海到渤海,遇上了

6到7级阵风,轮船摇晃和颠波得很厉害,船上再好的饭菜没有胃口吃下去,却

把已经‘吃在肚子里的东西全部吐光,吐了还想吐,人在甲板上双手扶着板壁寸步

难行,浪花水打击着房间玻璃窗,人和船一上一下有几米落差,真叫人难受极了。

船上晕船的人不少,不晕船的人和服务员拿着痰盂,打扫被吐脏了的甲板。晕船

的人在恶性循环,本想可以不呕吐的人,见到有人在呕吐时也禁不住吐出来了。

我们四等舱的服务员是个新来的小姑娘,她也吐得很厉害,但她仍旧坚持着工作,

眼睛里含着的泪水却没有掉下来。我硬着头皮看到了海上日出,一论非常大的红

日在东方海平面以下,刚露出又下去,几个忽上忽下后,突然从海平面跳得很高,

从此再也不下去了。红日离开海平面以后,变得越来越小,越来越淡,光线却越

来越强烈。轮船航行了大概50多小时,总算到了大连港,肚子饿得发慌,此时

轮船不供应饭菜了,只好吃自己带着的干粮。想吃但又吃不下,人虽然上了码头,

人却仍旧一上一下的飘动。我在轮船上碰到同去哈工大的别班同学韩治平,我们

两人有伴一起游览了大连山山水水,饱尝了那里的新鲜海货。韩治平吃海蟹吃得

多了,肚子痛得非常厉害,我被他吓坏了。我吃海蟹也不少,我吃蟹时喝高粱烧

’酒,没有任何不舒服的感觉,而他不喝酒,可能毛病就出在这个地方。后来到医

院吃了不知什么药后好了,虚惊一场。大连到哈尔滨的车次上车的人特别少,票

好买,凭学生证同样可以享受半价票。

1959年暑假过后开学了,学校里组织学习《中共中央关于反对右倾思想

的指示》,指出现在右倾思想已成为工作中的主要危险,“必须抓紧八、九两个

月鼓干劲、反右倾”。8月16日,中共八届八中全会通过了《为保卫党的总路

线、反对右倾机会主义而斗争》的决议,提出“团结全党和全国人民,保卫总路

线,击退机会主义的进攻,已经成为党的当前主要战斗任务”。当年8月27日

《人民日报》的文章《反右倾、鼓干劲,为在今年完成第二个五年计划的主要

指标而奋斗》,从而把所谓“反右倾”斗争推向全党。反对“右倾”机会主义分子的

主要内容如下:

(1)公开散布系统的右倾言论,多方面攻击三面红旗的;(2)积极支持彭德

怀右倾反党集团的纲领,攻击党中央和毛主席的;(3)组织宗派集团,夸大、

弯曲社会主义与建设工作中的缺点的;(4)对党中央所规定的重大方针政策和

业务方针拒不执行,向党闹独立性的;(5)历史上多次犯错误、屡教不改,对

党心怀不满的;(6)在革命斗争中一贯严重右倾、1958年以来又有右倾言

论的。

我们学生主要是学习,有关党内的情况就不太知道了。学校教学大楼前高处,

拉起了大大的红布白字横幅:“高举红旗,不断革命,全面跃进!”学生坐不住了,

高年级有学生贴出了大字报,要求到农村、到工厂去。有个班的党支部要同学写

决心书申请到农村去,有个学生没有写,班的党支部书记要他去农村,他说:“我

没有申请到农村去。”党支部书记回答说:“就因为你没有写申请书就更应该去。”

在校园里高年级学生白手起家办起了工厂,所谓白手起家,是从学校里随便拿来

设备和工具办工厂。低年级的我们也想办工厂,有几个同学到外面接到了一批翻

砂业务,后来不了了之。

学校发动大家写大字报,各班有指标,班与班比赛看谁写得多。学生写食堂

的多,大家抄来抄去凑数量。没有毛笔,就用纸卷成笔蘸着墨水写在旧报纸上,

贴满了教学大楼底层的楼面,墙上贴满了以后,用绳子攀在所有空间,把大字报

挂在绳子上,大字报与大字报之间的空隙很难让人通过去,可见大字报之多无法

想象。学校派专人抄大字报内容汇总,学校还组织大家去看大字报,启发大家写

更多的大字报。同学们通宵达旦挑灯夜战,当作头等政治任务,大家已经没有心

思再上课了。

又有一个晚上7点多钟,听说寒流马上要到来,学校要我们帮农民抢收大白菜。

没有人召集开会,没有集合队伍,大家跟着班级党支部委员和班干部出发,看到

那里有大白菜,就去拔。拔呀拔,拔完了就跑,跑呀跑,不知跑到什么地方?一

直拔到天大亮。

还有一个夜晚,学校要我们去深翻土地,那夜月亮高挂空中,人手各拿1个

铁锹从学校出发。到什么地方去,帮谁家深翻地,没有人交代清楚,谁都不知道。

翻了一块又一块,半夜里有人送来1大筐煮熟了的土豆倒在地上,并有1大捆生

大葱,让大家吃夜宵。类似这样的情况同学们已经习以为常,领导要求大家就像

部队里的士兵那样,行动军事化:招之即来,来之能战,战之能胜。1959年

下半年上课时间不多,听课效果不高,就这样过去了。

从各种迹象表明,市场供应开始紧张,学校伙食质量下降,学校教学大门口的

热牛奶和点心不见了,本来不凭票证的东西也要票证了。班级里统计抽烟的人数,

原本不抽烟的同学也登记抽烟,怕以后拿不到烟票。没有几天就发烟票,凭烟票

购烟。并且烟票成为有价证券,在市场上公开出售,没有登记烟票的同学有些后

悔。5月2日,在机械系教学大楼前,机制57班学生与老师合影留念,大幅照

片上方写字醒目:“机制57高举红旗,不断革命,全面跃进,首长师生班友合影1960·5·2·”

在此期间,我接到小弟的来信,他将被下放到家乡农村,要我帮他解难。小

弟在工厂工作了近10年,原来泰利厂早已成为大隆厂的二金工车间,他在几年

前调到厂部动力车间,他在那个车间里结识了一位非常漂亮的年轻姑娘,准备结

婚了。如果下放到农村,那就有可能吹掉了。在这关键时刻,你说急不急?

我马上写信给我原厂的几位师兄弟,他们都是工厂各部门的主要负责人,请

他们手下留情。他们给了我面子,把小弟调到了上海渔轮修造厂工作,后来经他

自己的努力,调到了中华印刷厂主修印刷机,他成为该厂修理印刷机械的关键师

傅,直到退休。现在过着安定美满的家庭生活。自从小弟调往他厂工作以后,我

每次遇见曾经为小弟解难而出过力的师兄弟时,他们都会关切地问上一句:“你弟

弟好吗?”在此深表感谢!

1960年上半年开始,市场上各种商品陆续凭票供应,学校除了给学生发烟

票外,每人每月有2两白酒供应。开始几个月,女同学把白酒票都送给我,以后她

们自己用了。饭店有色酒供应,多数是酒精兑换的,但要买他的下酒菜,酒价提高

了许多。饭店里喝酒的人多起来了,因为每人每月2两白酒,对于喝酒的人是远远

不够的。

最初阶段,市场上还有一种色酒供应,听说是用酒精加色素兑制的,糖的含量

很重,不会喝酒的人容易上口,但喝后不久就会头脑发涨发痛难熬,会喝酒的人可

以解馋,但也会闹头涨,尽管如此,还是去喝它,不久也没有供应了。凭票的洗衣

肥皂不够用,我在假期里回到上海时买了大量劣质香皂洗衣服,因为上海洗衣肥皂

也凭票,只有劣质香皂不凭票,我钻了这个空子。粮票、布票、线票、棉花票、糕

点票、烟票……简直无法记住它们的名称。

冬天室内的暖气不足了,学生缩在被窝里看书。

1961年上半年,学校开展教学大辩论:什么是又红又专?什么是白专?机械

系主任陶乾老师首当其冲成了白专的典型。陶老师是《金属切削原理》的祖师爷,他

的著作被高教局批准为机械专业指定教材,这在解放初期是不多的。由于这个原因,

在文革期间他是重点批斗对象,被关在“牛棚”里,因经受不起折磨,他以非常惊人的

毅力,用他自己的眼镜片割破了喉咙静脉管身亡。看牛棚的人怕他们自杀,已经把他

们身上金属制品和裤带都拿出牛棚,却想不到眼镜片有那么大的杀伤力。睡在他下铺

的老师发现上面有血滴下来才醒悟到陶老师自杀了,却为时已晚!

我们班有几位同学也插上了白旗,其中有一位同学在班组会上理直气壮地声称:

“我是白旗。”不知道他当时是怎么想的,为什么敢如此大胆地自己套上去,大家不

能理解。学生不敢大大方方、名正言顺地啃书本,把专业书放在政治书下面偷偷地

看,开始学会做两面派。

我们班级有个学生在厕所里写了几句不满言论,学校把所有学生的练习本拿去

对笔迹,结果不知道查出来了没有?其实这个笔迹的字迹书写得非常工整,是班级

里书写得比较漂亮的、为数不多的几个同学之一,同学们都知道是谁写的,大家替

他捏一把汗,最后却意料不到没有处分他,也许他检查写得好过关了。在教学大辩

论中,学生以学专业知识为主不敢说出口,如果不声不响坐冷板凳也有可能被插上

白旗,白旗的分量到底有多重,对于今后的前途有那些影响,对于年轻的学生来说,

体味得没有老师那么深,要不然那位自告奋勇的同学自愿要当白旗!

1961年暑假回上海,班里一位上海藉女同学和我同行。她是入学后第一次

回去,从表情看得出来她很信任我。7月30日乘从哈尔滨到徐州的慢车,有女同

学送行,临别时她们开玩笑地说:“老X,你要好好照顾她,别欺侮她!”8月1日

上午到济南下车,准备转车回上海。离上车还有几个小时,我们到济南动物园去玩,

在孔雀铁笼前的长木板椅子上,我俩保持半米距离,她的包放在我俩之间,我的包

放在我身边外侧的椅子上。由于途中太疲劳,不知不觉我们都睡着了,一觉醒来已

经过了2个多小时,我习惯地用手摸一下自己的包,呀,不见了!她的包还在。暑

假是个大热天,我只穿1件短袖衬衫,下身穿短裤,替换的衣服、钥匙、准备回家

的钱物统统放在包里,这下子倒了霉,第一次遭到一贫如洗的厄运。不幸之中还有

一点点小运,全程的火车票留在身上的口袋里,还没有到走投无路的地步。本来在

出发途中,我单相思地寻找身边女同学的优点,到上海以后将要约她好好地玩个痛

快,培养感情。我们班级的支部委员戴漪江同学曾经希望我能够和她交朋友比较合

适,我却始终开不出口。由于这一打击,那有心思想她了,再说她也不一定肯和我

做终身伴侣。不过,她还是约我一起返校,路上有个互相照顾的同伴。

到上海以后,小弟给了我经济上援助,度过难关。上海饭店吃饭要用就餐券,

外地人员用全国粮票就餐。小弟见我双腿浮肿,给了我2斤米糠粉,说是可以治疗

脚膀浮肿。因为小弟借住在一个同乡人的住处,室内只能容纳1张床铺,没有我住

的地方。我在于师兄家里吃、住,除了于师兄家能够住宿,别的地方都没有他们

家条件好。我还去了工厂看看,一个中午,听说工厂食堂有白斩鸡供应,于师兄给

了我菜票、饭票,让我提前去买,他到整点吃饭时来。好多人排着队,轮到我买时

只剩1盆了,所谓1盆,也就是1两左右,待于师兄来时,我已经下肚了,他跟我

开玩笑地说:“怎么不留1块给我吃!”我的脸突然红了。我在他家住了几天,他的

母亲把我当作儿子那样,无微不至的关怀我……。

回到崇明老家,家家户户自己做饭,公共食堂不办了。我们村里的一位手艺人,

重新挑起了担子,做补锅钉碗的手艺,忙得不可开交。因为市场上买不到铁锅,

只好把破旧铁锅修补后将就着用。家家户户的沼气不再点火了,几个月日日夜夜

不停地烧光了。母亲见我回来,把大米和苞米面混着煮饭招待我,让我尽量吃饱,

还是比哈尔滨好得多了。

哈尔滨供应比上海更差。学生食堂中、晚凭票每人1勺白菜汤,汤里3分之1

是泥土和杂质,菜叶爿咬不断。主食有时是半粒头苞米饭;有时是苞米面窝窝头,

看起来很大,底部挖空了的,不足3两;有时是米糠窝窝头、有时是豆饼窝窝头、

有时是黑麦面窝窝头……。4两粮票换来1个不足量的窝窝头下肚,肚子里总是

空空的,20来岁的年轻人怎么能够忍受!听他们说:从加拿大进口的白面粉经

过苏联时被调换成黑麦面,苏联人叫筱麦。4两1个窝窝头直径不到8厘米,而且

窝窝头的底部翻过来像个饭碗那样被搂空了的,拿在手里像秤砣,吃在肚里停留在

胃里下不去、拉不出。有时吃上豆饼窝窝头,肚子拉稀拉个精光,把肚里的陈货

统统卸光。这是我个人的情况,不是每个人都像我那样,我只说自己的感受。越是

困难时期,食堂炊事员的工作态度也不好,就拿白菜汤来说,洗洗干净不要增加任

何物质,可就是做不到,学生的心情也越是不好,就经常跟盛饭菜的食堂服务员

吵架,吵得最多的是一个白白胖胖、40来岁女服务员,她的力气很大,动不动会

从里面伸出手,拉住学生的衣服“论理。”

学生拿着搪瓷碗去买化学酱油和醋,泡开水喝。冬天里也经常有学生拿着

1大碗冰棍,走在大直街上边走边吃,糖精水做的冰棍,毫无营养价值,是在骗

自己的嘴。粮票、烟票、布票……成了有价证券,在夜市上公开交换、卖买。旁

晚时分,哈尔滨到处可以在半明半暗的地方形成了自由卖买的场所。那里的人手

里拿着煮熟了的土豆和苞米面窝窝头,用手掌抛上抛下,高声大喊:“5毛1个!

1块1个!”(当时的凭票大米每市斤为1毛6分钱)被手捏弄得肮肮脏脏的,

居然有人去买它吃,那是肚子的命令!在这种场合,各种票证同时出售,不同票证

之间的交换非常热闹,这种情况只能说是空前,并且希望它是绝后的历史片段。

我们机制57有150多位学生,女学生只有16人,其中速中2位已经结婚

或被敲定了对象。我们小班30来人,女学生只有3位,速中来的1位,1位是机

制56留读的,1位就是在暑假同行回上海的那个。凭我的学习成绩和外貌,在女

同学中有较好的印象,我最大的障碍就是已经结过婚和已经有了小孩。机制56年

级有过2位女学生,她们曾在学工劳动时与我相处过几个月,我是她们的指导师傅,

她们愿意与我交朋友,我把自己的底牌交出后,她们就敬而远之。但也有“林妹妹”

从天而降的好事,1961年暑假返校后的1个星期天上午,我在寝室编结自己的

毛线裤,我班的那位机制56留读的女同学约我到松花江畔和太阳岛玩。提起那位

女同学,还有一段故事:有一天早上,她在寝室里照镜子时,高声大叫说:

“我像猫!”从此寝室里的人叫她“老猫”,这个绰号一传开,以后就没有人再叫她

的正名,她也喜欢有人叫她这个绰号。老猫是个有经验的学生,我受她的操纵,

她要到哪里我就跟她到哪。夏秋交替季节,在晴朗的太阳底下,穿着短袖衬衫非

常舒服,我们不时手挽着手行走在松花江畔,她那胖胖的胳臂紧贴着我的胳臂,

一股热流涌到心脏,太幸福了!老猫是知道我已经结过婚,并且已经有了个小女孩,

他为什么主动来找我?我的心里是有着个问号,但没有和她谈起我的经历,我们只

是东拉西扯地谈些无关紧要的话,嘻嘻哈哈很愉快。我们在沿太阳岛江边兜了一圈

又一圈,化了3个多小时,中午在太阳岛少年之家小吃店用膳,她望着我,我望

着她,我们好象都在审视对方,也或多或少有种思想斗争的感觉迹象。从我内心

深处,想回上海,如果一旦跟她交上朋友,那肯定回不了上海,因为她是北京人,

她喜欢北京这个地方。从总的感觉来讲,大家谁都不讨厌谁,这一天玩得很痛快。

以后继续过2次,时间间隔很短,都是她来约我的,大家已经无所顾忌了,如果她

真的选中我,很可能被她吸引过去了,因为我也到了需要她的时候了。她老练地

挑选他的终身伴侣,不是等额选择,据我观察,我在我们小班是第二名,至于别的

班就不那么清楚了!我这个候选人的底牌应该是一清二楚的。老猫算是机制57外

貌较好的女学生,因为她患肝炎留了一级,同年级的同学比她小1、2岁,于是使

劲从调干生中找对象。我没有资本也没有使劲地追求她,终于因为敌不过对手而告

落选。她终于找到了一位调干生,一同分配到了北京,过着幸福美满的家庭生活。

我在1982年到北京,特地拜访了她,她送给我1张阖家照片,他们已经有了

1男1女的四口之家了。她请我在工厂一起吃午饭,从中了解到我的儿子在清华

读书,她对我说:“你儿子有什么困难可以找我。”她在工厂的工作非常出色,她

设计的机床有创新,是工厂和北京市的先进工作者。

因为冬季用煤紧张,暖气供应不上,学校老师开快车,把所学课程提前教完,

学校提前放假。路费有困难的学生,学校发路费,动员学生全部回家。越是困难

年代,老天爷乘火打击,那年冬天特别冷,寝室里有的暖气管因暖气供应不上而

冻裂了。学生们坐在被窝里复习功课应付考试,没有往常那样要开大会小会,然

后提前放假了。我到道外秋林公司的百货商店排队用全国粮票买了一个大面包回

家,在火车上啃着吃。火车到达唐山附近时,在火车上结识了东北人鹤岗小学老

师曹灿东,他带了比较多的面饼,他给了我2个。在那个年代,有人肯施舍粮食

的不多,我当时能够吃到这样的糕点,也是感激不尽。火车上凭火车票一天只供

应过2个小面包,根本不可能吃饱,而自己带去的大面包早就把里面的柔软部分

挖光了,留下一个硬皮壳子,坚持熬到上海时才把它吃完了。

我到上海后去浦东上海船校找二弟,他们还没有放假,我住他那里。二弟是

复员军人,转业后在该校当了实习指导师傅,他的粮食定量比教师高,吃住不成

问题。他们学校是六机部也算保密单位,对外用信箱代号联系,校门口不挂牌,

第一次去不太好找。他们学校的伙食非常好,大米饭馒头让我吃个饱,荤蔬菜不

限量。我在他们学校住了1个星期,待他们放假后,我与二弟一起回家。

家乡生活条件也很艰难,粮食短缺,副食品都凭票供应,农村把过去喂猪的

胡萝卜也当主食吃。在返校前夕,母亲给我装了满满1面粉袋大头菜干,叫我带

到学校里充饥。二弟的学校比我早开学,我回校时还是先住二弟学校,然后去几

家亲戚朋友处探望。当年非常有趣的事,几家有小孩的人家正在晒被子,因为粮

食定量少不够吃,晚上的稀粥水加多了,小孩拉尿拉在被子里,但比起哈尔滨来,

还是有段距离。他们把凭票省下来的洗衣肥皂等日用品送给我,但我却没有东西

回赠而感到内疚。我去于师兄家,却意外地有他的邻居请我吃午饭,于师兄是高

安路17弄3号,那家是1号。因为他的儿子也在哈尔滨一个机器制造学校读书,

2年没有回过家了,在这困难时期,做家长的不放心,要我替他们带点东西到哈

尔滨给他们的儿子。那天他们准备了丰盛的菜肴,让我一个人喝了2瓶啤酒,这

恐怕是我回上海后最好的一次午餐。我从二弟那里离沪时,他给我准备了路上吃

的馒头和大米饭,我像叫花子那样满载而归返校,途中不再感到饥饿了。

1962年上半年是最后1个学期。开学后就去大连机床厂毕业实习1

个月,然后搞毕业设计,我的课题是“多刀半自动车床”。大连也是我国重灾地区,

听他们说吃山上的树叶和野菜。我们住在该厂提供的一大间平房内,离工厂有一

段距离,吃饭到工厂食堂。工厂食堂的伙食不比哈工大差,但对工人来说,与过

去相比则有天壤之别,许多工人都自己带饭,看到有好的菜供应,他们会排队买菜。

他们厂食堂供应的“钢丝面”算是细粮,不知道是什么原料做的,名副其实,硬得牙

齿啃不断。他们那里有一匹马饿死了,食堂里卖上了马肉菜汤,每人限额购1份,

排起了长队,我们几个同学也夹在队伍里,排队排了半个多小时,买到了1碗菜汤,

里面有一小块马肉。在那种条件下能够在大连机床厂吃到马肉,恐怕一辈子就这么

一次而已!我们去老虎滩捞海带,捞到的海带都是很小很小的,是从外面被海浪冲

进来的,大的海带我们没有办法去捞。海滩上有许多人在捞,有不少人到深水处捞,

他们是专业人员,要会游泳,否则会被海浪冲走。我们把拣到的海带煮熟了吃,大

家吃得非常开心,但我吃多了翻胃,吐得厉害,得不偿失。大连是个沿海山丘城市,

山清水秀,绿化很好,风景迷人。日本式的居民住房遍布市区各处,他们曾经深受

日本帝国主义的统治,后来又受苏联军队的管制,这个城市的人民能经得起各种各

样的考验。在这自然灾害的年头,大连人的衣着很整洁,尤其是年轻女人,穿的裤

子烫得笔挺,走起路来也很神气。我们在大连1个多月,该去的风景地都去过了。

星海公园和老虎滩的海边,是常去的地方,因为我们的住处乘车很方便,电车票另

售5分钱1张,10张的联票售4毛钱,乘上电车不分段,可以乘1站或乘到终点

都是收1张车票,下车时收取车票,比较便宜。一清早,海滩上就有许多人拣被浪

头冲上来的海鲜,许多人在很冷的海风吹拂下,赤脚爬到海水中的岩石上用锤子敲

打海蛎,海蛎壳像蜂窝那样牢牢地筑在石头上,被人们一次又一次的敲打,他们用

铁勺舀起像鼻涕那样的东西。这种东西在市区的面馆作为面条的浇头生吃的,听说

很鲜,我不敢吃。我们在海边拣了许多石卵,被海浪多次冲洗过的石卵非常漂亮,

要是放在金渔缸里更美观,这在上海花鸟市场常见的,但因太重不便多拿。

毕业设计和毕业答辩如期通过,得了个“及格”,最好是“优”,二者之间是“良”,

不及格的没有。我的各科成绩如下:《高等数学》优、《物理》优、《普通化学》

良、《画法几何》优、《工厂实习》优、《机械制图》良、《俄文》合格、《体育》

及格、《理论力学》良、《机械原理》优、《形势与任务》良、《材料力学》优、

《金属工学》良、《互换性与技术测量》优、《普通电工学》优、《政治经济学》

优、《机械零件》优、《金属切削原理》优、《金属与热处理》合格、《机械零件

课程设计》优、《机床电力装备》及格、《机床概论》合格、《机床》及格、

《刀具》合格、《机床附加装置及自动线》合格、《政治》合格、《自动调节原理

与计算器》优、《刀具课程设计》良、《工艺课程设计》良、《机械制造企业组织

与计划》合格、《动力机械》合格、《德文》合格。我的第一本《记分册》在搬寝

室时遗失了,补发的《记分册》可能有遗漏,有些科目记不起来了。其中成绩“合

格”为考核分,只二级记分“合格”与“不合格”。考试分四级:“优”、“良”、“及格”与

“不及格”。

我拿到了哈尔滨工业大学的《毕业文凭》,编号为:工本壹字第六二0五四0

号。《毕业文凭》上写着:“学生吴尚义系江苏省崇明县人,现年三十一岁,于

一九五七年九月入本校精密机器系机床及自动化专业学习,现已学完五年制的

教育计划中所规定的全部内容,并于一九六二年七月完成了毕业设计,成绩均

合格,准于毕业。哈尔滨工业大学校长‘李昌之印’”

毕业鉴定之后,面临毕业分配。我的运气不错,我们专业有2个上海名额,

班级里的南方人虽然比较多,他们并不争着去上海,领导很照顾我,让我和厉

锦荣同学回上海。李锦荣同学已经结婚,并且有了小孩,他爱人在上海化工研

究所工作,是照顾的对象。大部分同学分配到北京机床研究所和大连组合机床

研究所,没有听说有人和我们争夺上海名额。我和李锦荣同学愉快地返回上海,

我们2人都分配到上海机床厂磨床研究所,从事磨床设计研究工作。这是我

16年以前的梦想,终于实现了,真是梦想成真!

(以上图片来自网络资料)

哈工大机制57-2班合影,前排左二为作者

请选择你想添加的收藏夹