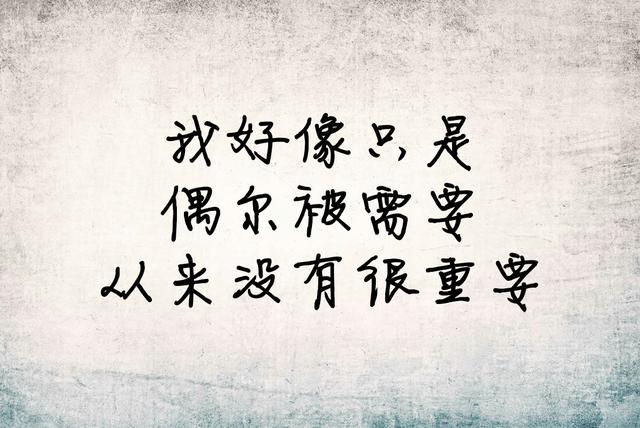

【原创】小议被需要

最近偶遇某人,问起近来怎样,回答是忙,忙得很。至于忙什么,似又说不上来。我想像他这状况能有多忙啊,但也不便点穿。其实,说忙很大程度上是对自己正在“被需要”的表白。不管其真实性如何,至少还不想把说得很空闲。比起那个以游手好闲为荣的年代,这确实是一大进步。

被需要乃自身被他人或社会所需要。在正常情况下,这是每个人的渴望。因为一个人如果仅有自身需要而不被他人或社会所需要,虽不能说是行尸走肉,但其价值体现就大打折扣了。

从哲学意义上讲,需要和被需要是互相矛盾而又统一的两个方面,两者是主体和客体的关系。没有需要就没有被需要;没有被需要,需要无法实现。而需要实现的过程,正是体现被需要者社会认同度的过程。而从经济学角度讲就更为透彻了。“被需要”说明你有“使用价值”(请恕我用这样一个很物化的词语来说明问题)。有“使用价值”才会形成价值实现的基础。没有“使用价值”或者说“无用”,则无法得到他人或社会认同,也就无从实现价值。

极而言之,有些心灵鸡汤中说什么“被人利用说明你还有用”。撇去用阿Q般精神抚慰的消极成分,仅从人们对“被需要”的渴望来说,还多少有些积极的意义。当然,“被人利用”不应是去助纣为虐。至于有能力被需要却一味追求“偷闲”,并以此为乐,则不在此讨论之列。

另一方面,被需要也并非一蹴而就。今天被需要,不等于永远被需要。被需要的过程是一个自我不断适应客观需要的过程。被需要和需要之间的联系纽带,只能是学习,不断地学习,不断地提升自我。只有这样,人们对被需要渴望的实现才会有坚实的基础,也不会为了刷存在感而去硬说自己很忙。

当然,人生都有被需要、不那么被需要到最终完全不被需要的历程。这是不以人的意志为转移的自然规律,也不是什么难以启齿的事情。只要在有能力时去努力创造条件被需要、在被需要时尽心尽责实现这种需要,即使真的到了“不被需要” 时,也应当是坦然的。而“碌碌无为”“虚度年华”则是对被需要无所谓的状态,也就会成了日后“悔恨”“羞耻”的伏笔。只要不是患上阿尔兹海默症,每个人都不希望这种心情的出现。

(注:您的设备不支持flash)

请选择你想添加的收藏夹

- 未定义0条内容 你没有登录