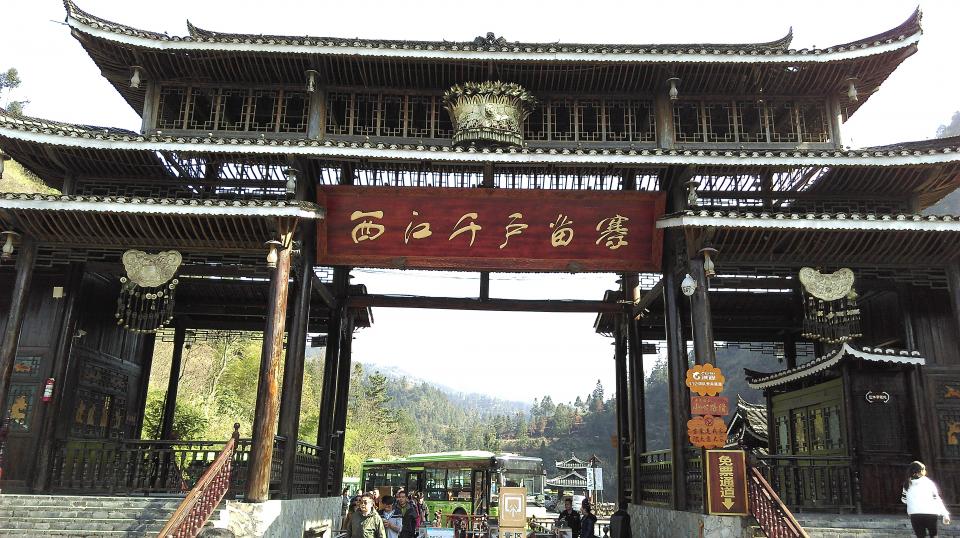

【原创】“游天下”之44---贵州西江千户苗寨

贵州凯里西江在雷山县雷公山麓,距离县城36km。由十余个依山而建的自然村寨相连成片,是目前中国乃至全世界最大的苗族聚居村寨。

贵州凯里西江千户苗寨

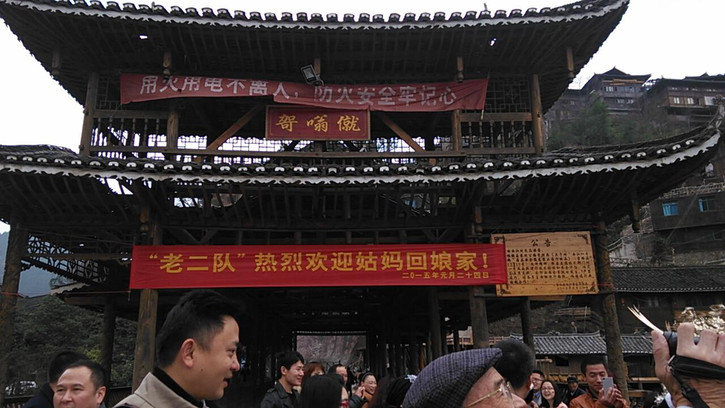

清雍正以前,地方事务多由自然领袖管理,与汉族地区有显著差别,实行自主管理内部事务。西江苗族的自然领袖主要包括“方老”、“寨老”、“族老”、“理老”、“榔头”、“鼓藏头”、“活路头”等,不同性质的自然领袖其职责也不同,相互之间分工协作,共同维护苗寨的安全与利益。

贵州凯里西江千户苗寨

“方老”是自然地方的最高领袖,每个自然地方下辖村寨,“寨老”是每个苗寨的最高领袖,“族老”是某一家族的领袖,“理老”由德高望众、学识丰富的人担任,主要负责调解、裁断,“榔头”主要负责刑罚,维持地方治安,“鼓藏头”负责主持祭祀、祭祖活动,“活路头”主持安排农业生产。鼓藏头和活路头是世袭的,而其他自然领袖是群众选举出来的。“议榔”是由方老、寨老、榔头等组织的群众议事会,以对内部的各种重要纠纷和外敌入侵进行商议、决断。议榔大会一般每年举行一次,如果社会安定,无争无议,也可两、三年举行一次,遇外敌来犯时则临时召开。

贵州凯里西江千户苗寨

清政府在苗疆实施“改土归流”后,西江苗寨接受中央政府的管辖,方老、寨老等自然领袖已基本不存在了,但负责祭祀和生产的鼓藏头与活路头仍得以世袭保留至今。长期以来,农业一直在西江千户苗寨产业结构中占据着绝对的优势地位。刀耕火种的农业生产虽能养活这里的数千人口,人们过着世外桃源般自给自足生活,但与外界联系甚少,社会经济发展速度较为缓慢。

贵州凯里西江千户苗寨

苗族是一个勤劳的民族,历史源远流长,和远古时代的九黎、三苗、浸满有密切的联系,他们之间是一脉相承的。苗族人经过几次大迁徒最终到达贵州并在这里扎根,创造了具有贵州特色的苗族文化。苗族素来聚族而居形成大大小小不同村寨,多是每族一姓,很少杂居。清朝咸丰年间(1729年)西江苗寨有600多户,1990年增至1115户,2005年共有1288户,人口近6000人,其中苗族人口占99.5%,是目前世界最大的苗族千户聚居村寨。

贵州凯里西江千户苗寨

西江千户苗寨是一个保存苗族“原始生态”文化完整的地方,每年的苗年节、吃新节、十三年一次的牯藏节等均名扬四海。西江千户苗寨是一座露天博物馆,成为观赏和研究苗族传统文化的大看台。西江有远近闻名的银匠村,苗族银饰全为手工制作,其工艺具有极高水平。

贵州凯里西江千户苗寨

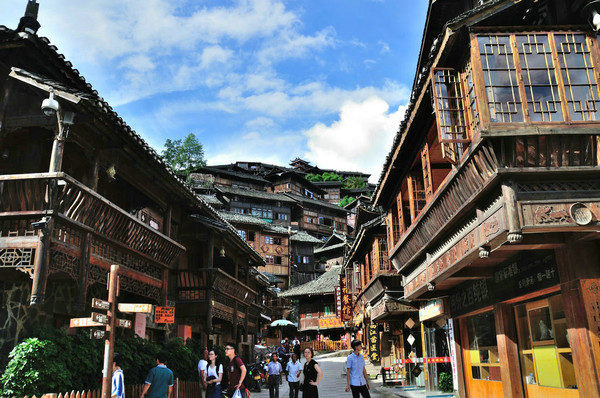

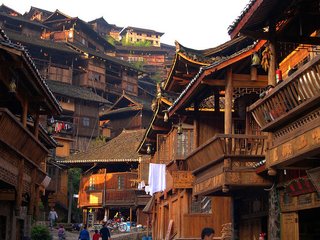

西江苗寨“吊脚楼”分平地吊脚楼和斜坡吊脚楼两大类,一般为三层的四榀三间或五榀四间结构。底层用于存放生产工具、关养家禽与牲畜、储存肥料或用作厕所。第二层用作客厅、堂屋、卧室和厨房,堂屋外侧建有独特的“美人靠”,主要用于乘凉、刺绣和休息,是苗族建筑的一大特色。第三层主要用于存放谷物、饲料等生产、生活物资。

贵州凯里西江千户苗寨

西江苗族吊脚楼源于上古居民的南方干栏式建筑,运用长方形、三角形、菱形等多重结构的组合,构成三维空间的网络体系,与周围的青山绿水和田园风光融为一体,和谐统一,相得益彰,是中华上古居民建筑的活化石;在建筑学等方面具有很高的美学价值。反映苗族居民珍惜土地、节约用地的民族心理,在我国当前人多地少的形势下具有积极的教育意义。

贵州凯里西江千户苗寨风雨桥

贵州凯里西江千户苗寨风雨桥内部

风雨桥亦称花桥、福桥,由桥、塔、亭组成,以前全用木料筑成,靠凿榫衔接。因为行人过往能躲避风雨,故名风雨桥。桥身以巨木为梁,桥面游廊宛如长龙。桥面铺板,两旁设栏杆、长凳,桥顶盖瓦,形成长廊式走道。游廊上建有三层或五层的四角形成八角形的桥亭三至五座。塔、亭建在石桥墩上,有多层,每层檐角翘起,塑有檐玲,呈丹凤朝阳,鲤鱼跳滩、坐狮含宝形状。棚顶都盖有坚硬严实的瓦片,凡外露的木质表面都涂有防腐桐油。2008年西江修建了五座风雨桥,全部采用水泥和木材的混合结构,使得风雨桥的坚实性和抵御洪水的能力大大增加。

贵州凯里西江千户苗寨风雨桥

“嘎銩僦”、“嘎颩”苗语意为螃蟹。传说以前西江平寨村喝水要经过这里到河对面的水井挑水,在这口井里有一只神螃,每到干旱季节,井水将要干枯时,神螃就从天而降到井里,给水井造水,一年四季,不管再干旱的季节,井里的水从未干过。因为西江的人民喝的都是神水,水质甘甜,独具天然品质,清澈恒温,口感沁甜。

贵州凯里西江千户苗寨风雨桥

“僦哟妃”又叫“游方桥”或“情人桥”,一到晚上这里有着很多当地的青年男女在这儿“游方”呢!“游方”为苗语,意为青年男女用情歌对唱的方式进行感情交流,互诉爱慕之意。

贵州凯里西江千户苗寨风雨桥

七座风雨桥分别是:一号风雨桥“哿嗡僦”又名“龙潭桥”;二号风雨桥“嘎铥僦”又名“螃蟹桥”;三号风雨桥“僦哟妃”又名“情人桥”;四号风雨桥“僦岽乧” 又名“学子桥”(因为桥正对着西江中学);七号风雨桥“僦餸嗡”又名“回龙桥”;五号风雨桥和六号风雨桥还没有名字。

贵州凯里西江千户苗寨风雨桥

“僦餸嗡”又为“回龙桥”。苗语“僦”意为“桥”,“餸”意为“拦截”,“嗡”意为“龙”。西江苗寨的风俗是要在村寨河的下游把龙潭的龙拦截住,不让神龙顺河游走,就可保西江永远得安宁、千年百代乐悠悠。

贵州凯里西江千户苗寨风雨桥

“僦岽乧”又叫“学子桥”,苗语“僦”意为“桥”,“岽乧”意为“读书”。在桥对面,以前是西江民族中学的所在地,在这走出很多“山沟的凤凰”哦。

贵州凯里西江千户苗寨风雨桥

风雨桥由下、中、上三部分组成。下部是桥墩,用大青石围砌,呈六面形柱体,上下游均为锐角。中部为桥面,全为木质结构。上部为桥面廊亭,采用榫卯结合的梁柱体系联成整体。廊亭木柱间设有座凳栏杆,栏外挑出一层风雨檐。桥架就放在桥墩上面,桥墩与桥台之间没有任何铆固措施,只凭桥台和桥墩起着架空的承台作用。我在这里拍照留影。

贵州凯里西江千户苗寨观景台

千户苗寨有2000多年建寨历史,寨中1200多户居民多为苗族西氏支系。西江千户苗寨四面环山,重峦叠嶂,梯田依山顺势直连云天,白水河穿寨而过,将寨子一分为二,苗家特有的木质苗寨吊脚楼依山而建,傍水而居,是全国最大、最典型的苗族吊脚楼村寨聚居群落。

贵州凯里西江千户苗寨观景台

千户苗寨所在地形为典型河流谷地,清澈见底的白水河穿寨而过,苗寨的主体位于河流东北侧的河谷坡地上。千百年来,西江苗族同胞在这里日出而耕,日落而息,在苗寨上游地区开辟出大片的梯田,形成了农耕文化与田园风光。

贵州凯里西江千户苗寨观景台

站在观景台的最高位置上,就是西江苗寨的全景,其实西氏族刚迁徙来这里的时候,寨子规模没有这么大,古时候这里是一片原始森林,是一片荒芜人烟的地方。在汉朝时有史书记载:“苗民迁到鬼方”,这个“鬼方”便是西江了。这里的苗族经历了五次大迁徙最后逃亡到此地定居,西江苗族来到这个四面环山的山谷里,地势险要,易守难攻。前环水,背靠山,左青龙,右白虎。风水宝地适合聚居、生活,才逐步形成了如今世界上最大的苗寨。

贵州凯里西江千户苗寨千户灯夜景

每到黄昏时分,千家万户就亮起了灯。随着天色越来越暗,西江千户苗寨变成了灯的海洋。为使游客更好地观赏西江千户苗寨夜景,景区修建了观景台,还开通了观光车。西江夜景整套系统由3800盏节能灯组成,每天从晚上七点到十一时点亮,一晚上所消耗的电费不超过50块钱。它是一种高科技节能技术,采用的是表面发光的二极管,西江夜景也是采用的此种技术。

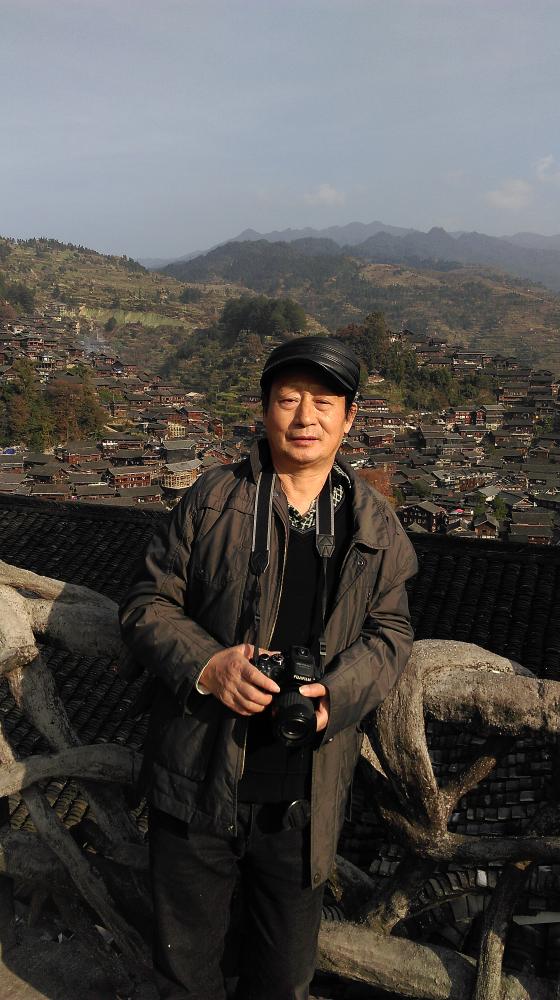

贵州凯里西江千户苗寨观景台

我在高高的观景台的留影,背景是名扬四海的西江千户苗寨。

贵州凯里西江千户苗寨苗族歌舞

每天上午和下午各一场的当地男女表演的苗族歌舞节目,苗族人自己表演的歌舞节目有当地的色彩,华丽的服饰,欢快的歌舞能使你更加了解苗族人民!参加苗寨歌舞表演,每天按时演出,有固定收入,生活不愁吃穿,没有孤独和寂寞,每天的生活都过得有滋有味。

贵州凯里西江千户苗寨苗族歌舞

苗族古歌演唱,演唱者全是寨中的老人,用苗族古语演唱其史诗般宏大的古歌(苗族古歌有四部分,涵括万物起源、天地洪荒及辛酸迁徙史等)能就此传承下去,也是一大功德。遇到特别活动或是有重要人物出现,还能够看到掌坳的铜鼓舞、方祥的高排芦笙、反排的木鼓舞等。

贵州凯里西江千户苗寨长桌宴

苗族长桌宴是苗族宴席的最高形式与隆重礼仪,已有几千年历史。通常用于接亲嫁女、满月酒以及村寨联谊宴饮活动。几张低矮的小长桌拼成十几米的大长桌,桌上摆满了苗家菜,从一头望去尤为壮观。左边是主人座位,右边是客人座位。主客相对,敬酒劝饮并对酒高歌。长桌宴少则几十人,多则可达3000多人,食物也十分具有苗族特色:刨汤、腊拼、古藏肉、苗王鱼、白切鸡、野免肉、青岩豆腐、韭菜根等等。

贵州凯里西江千户苗寨

苗族的饮食以大米、包谷为主,特别喜欢吃酸辣味的食物,如酸汤,酸菜等。三天不吃酸,走路打转转。在当地可谓家家有酸,餐餐有酸,样样有酸,当然辣味食品更是不可缺少,菜菜放辣。大家按照苗族习俗有序入座,寨老用鼓藏肉、糯米饭、米酒祭祀后,燃放鞭炮。此刻,所有的人共同举杯,齐声高呼“嚎酒”,长桌宴的序幕已经拉开。象征平等和谐的长桌饭,现在成了游客一个看稀奇的饭局,一般旅行社或者旅店可以帮忙报名预定,60-80元一人不等,菜倒是蛮丰盛的。

贵州凯里西江千户苗寨

这是长桌宴中很有苗族特色的一个项目--高山流水。身着盛装的苗家姑娘们用壶盛满酒,一个接一个,由上而下,一直给你嘴里灌酒,只要你不跑,这个酒就永远喝不完。这也体现了他们的热情好客。这种自家酿制的香甜米酒度数不高但后劲很大。

贵州凯里西江千户苗寨

现打现做糯米糍粑,在小街中很常见。糍粑圆圆扁扁,白白嫩嫩,口感爽滑细腻,伴有一股别样的米香。

贵州凯里西江千户苗寨

苗族是个喜欢银饰和刺绣的民族,在西江,不仅随处可见琳琅满目的银饰和刺绣制品,还可看到身着民族服饰、缀满各种饰品的苗族姑娘。在苗族人的衣服上,很容易找到蝴蝶、水牛、飞鸟等图案,因为这些图纹都是苗族人祖先崇拜的记忆,正因如此,很多学者把苗族盛装称为“穿在身上的史书”。

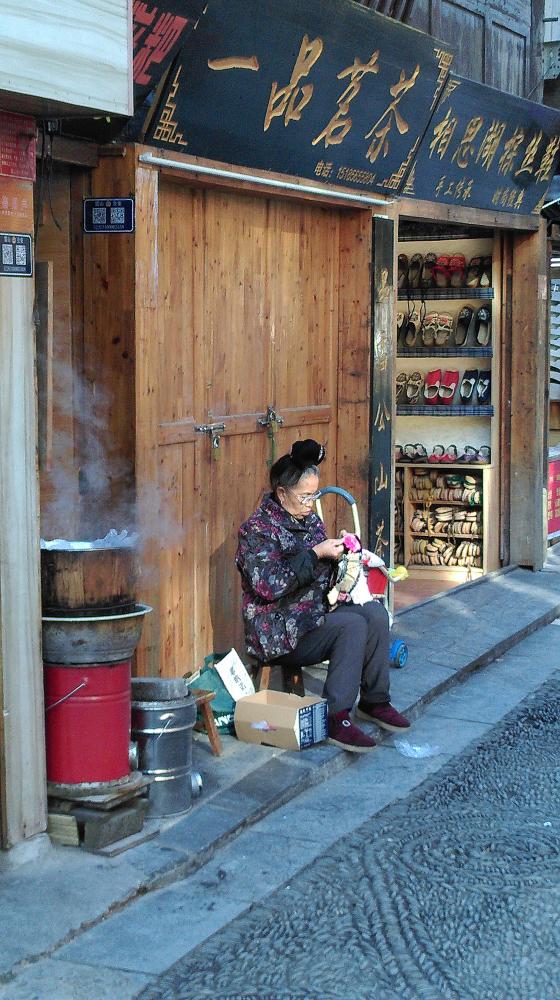

贵州凯里西江千户苗寨

西江现主要居住的是苗族的“西”氏族。苗族建筑、服饰、银饰、语言、饮食、传统习俗不但典型,而且保存较好。西江苗族过去穿长袍,包头巾头帕,颜色都是黑色的,故称“黑苗”,也称“长裙苗”。这是坐在家门口做针线活的苗族老太。

贵州凯里西江千户苗寨

西江苗族的语言属于汉藏语系苗瑶语族苗语支中部方言的北部次方言,这里现使用的文字是汉语言文字,但苗族之间的语言交流仍然使用传统的苗语。苗家人还爱喝酒,此类卖酒的在苗寨有许多。

贵州凯里西江千户苗寨博物馆

西江苗族博物馆,两层楼不大,要验进景区的门票。主要展示苗族文化、习俗、艺术,文物等。

贵州凯里西江千户苗寨

现在寨子里新建的“吊脚楼”大部分主体结构已经用水泥框架结构,外包木质装修,就像上图这栋建筑建好后外表还是和苗家传统的“吊脚楼”一样美观漂亮。

(注:您的设备不支持flash)

请选择你想添加的收藏夹

- 未定义0条内容 你没有登录