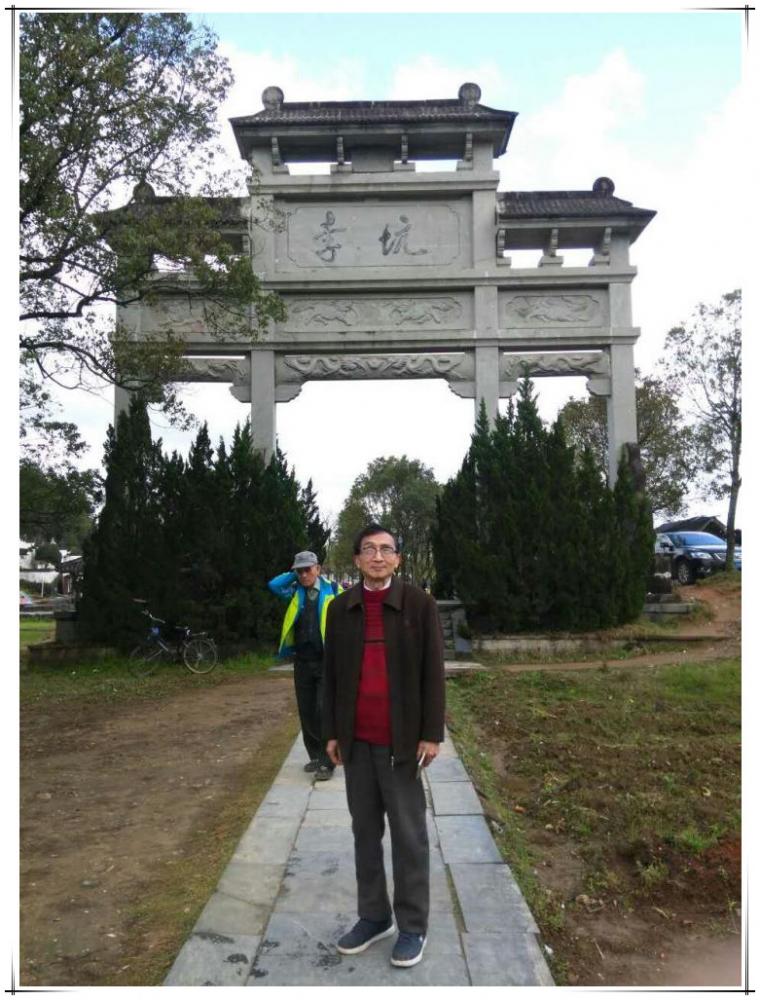

【原创】走走看看写写(八十一)婺源李坑

“坑”,不喜欢这个字眼。坑蒙拐骗,焚书坑儒,坑害,坑人,现在还多了个网络用语:坑爹···婺源有个景点:李坑。明明知道它是个民居点,但为何不叫李村、李庄,偏偏用个“坑”,怪兮兮的,多难听。后来问了当地居民才弄明白:原来“坑”在婺源方言里是小溪的意思,“李坑”就是指那个村落绝大多数都姓李的,在小溪旁建村聚居。总算弄明白了,但 是打心眼里还是不喜欢这个名字! 你不喜欢,但人家却是自古文风鼎盛,人才辈出,仕官富贾达百人的村落,切莫小瞧了它。村里的文人留下传世著作达29部,南宋年间还出了一位叫李知诚的武状元。不过,走过看过了,感到李坑还是值得一游的。虽然游人多到人头攒动、摩肩接踵;虽然也知道这是一个被开发的很早的一个景点,商业气息很浓,但是,它的自然景点,人文景观让你感到它不愧为“婺东第一村”。当地风水中有一说:“水向西流”必富,于是李坑人选择了在由东向西流的溪畔定居。他们所希冀的美好愿望从村落布局的形态中充分地体现了。

是打心眼里还是不喜欢这个名字! 你不喜欢,但人家却是自古文风鼎盛,人才辈出,仕官富贾达百人的村落,切莫小瞧了它。村里的文人留下传世著作达29部,南宋年间还出了一位叫李知诚的武状元。不过,走过看过了,感到李坑还是值得一游的。虽然游人多到人头攒动、摩肩接踵;虽然也知道这是一个被开发的很早的一个景点,商业气息很浓,但是,它的自然景点,人文景观让你感到它不愧为“婺东第一村”。当地风水中有一说:“水向西流”必富,于是李坑人选择了在由东向西流的溪畔定居。他们所希冀的美好愿望从村落布局的形态中充分地体现了。

明清时李坑村民的主流是外出经营的商人,他们主要经营的是木材和茶叶,商人积攒了钱便回李坑造宅子。李坑有260多户人家,大多居住在小河两岸,你在小河边一站,便能看到河上横跨各具特色的石桥,砖桥,木桥···这些形态各异的桥将两边的居民紧密相连。看到这么多桥,想起朱自清教授的《威尼斯》一文中有一句:威尼斯并非没有桥,三百七十八座,有的是。李坑这条河上有多少桥,真没有用心数过。据说,桥,不是随便可以搭的,只有家中出了秀才中了举人才有资格搭桥。不知这规矩是否延伸至今。从这条不成文的规矩看,“李坑”世代走出这么多名人,不足为怪了!

导游熟门熟路地带我们参观了典型的几家,宅院均为砖木石结构,屋内青石板铺地,室内的雕刻十分精美。导游相当敬业,每户人家的院落,摆设都讲解得很清楚,当时的感受就是:这些商人,在外打拼后回到故里,也在用心打造并享受着自己家园。李坑,堪称“婺东第一村”,绝对当之无愧。这个村子的风水真好,两条水流流过村子,并且至今还保持着在水边洗衣服的习惯,水也很干净。沿着青石街道,边走边看,村中明清古建遍布,依山而立,粉墙黛瓦,古桥,古亭,古树给人带来思古之意。

行走在熙熙攘攘的人流中,现代生活气息毫不留情地扑面而来。游人行走在现代生活与古代风俗相融合的氛围里,蓝天,青山,小桥,流水···是感受,也是享受!

漫步李坑,看到不少大专院校美术专业的学生在此采风写生,山光水色与古民居溶为一体的李坑确实是理想的旅游和写生圣地。我在画板前久久伫立,看作画人一笔一画勾勒出李坑的从前,现在甚至未来。

此行,思索:我眼里的“李坑”,那些无言的建筑成为时间的记忆,它们让今天的游人体会到了当年那些商贾缙绅是如何艰辛创业的!他们,把自己的梦想寄托给了子子孙孙,希望他们能考取功名、光宗耀祖!所以,一个隐匿在崇山峻岭之中的小李坑,竟然能走出这么多名人!了不起!

(注:您的设备不支持flash)

请选择你想添加的收藏夹

- 未定义0条内容 你没有登录