导语:

修改发表于2025年08月06号 04点 阅读 10053 评论0 点赞23 ©著作权归作者所有

茸耀(范亦铮)

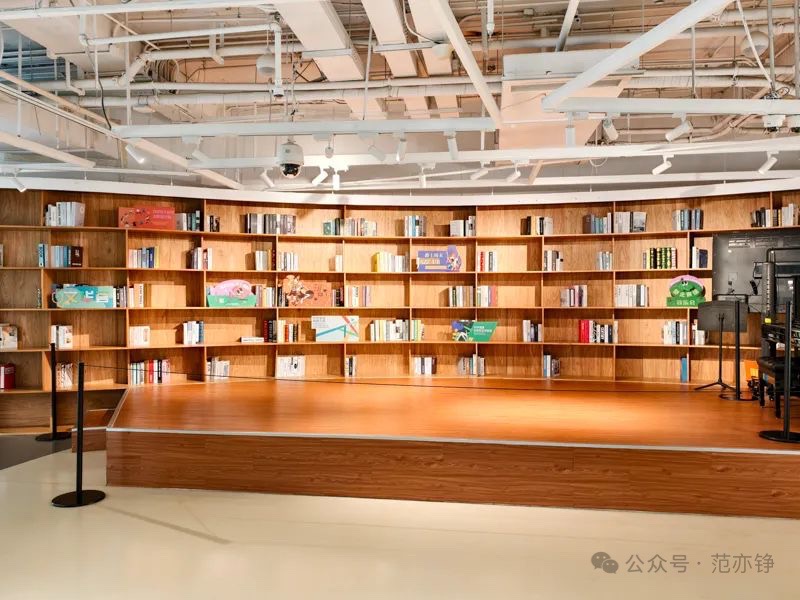

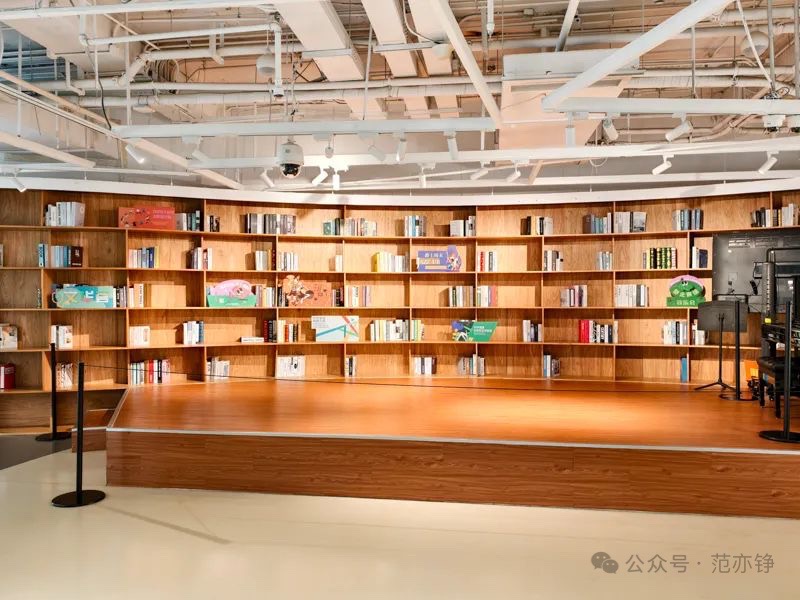

静安文化馆

文化桃花源

第一次走进静安区文化馆,完全没想到市中心还藏着这么个“文化乌托邦”。红砖墙配着陶版浮雕,阳光透过连廊洒在非遗展厅的龙凤盘扣上,耳边突然响起评弹的琵琶声,象是穿越到老上海的弄堂里,又混着点巴黎左岸的文艺范儿。

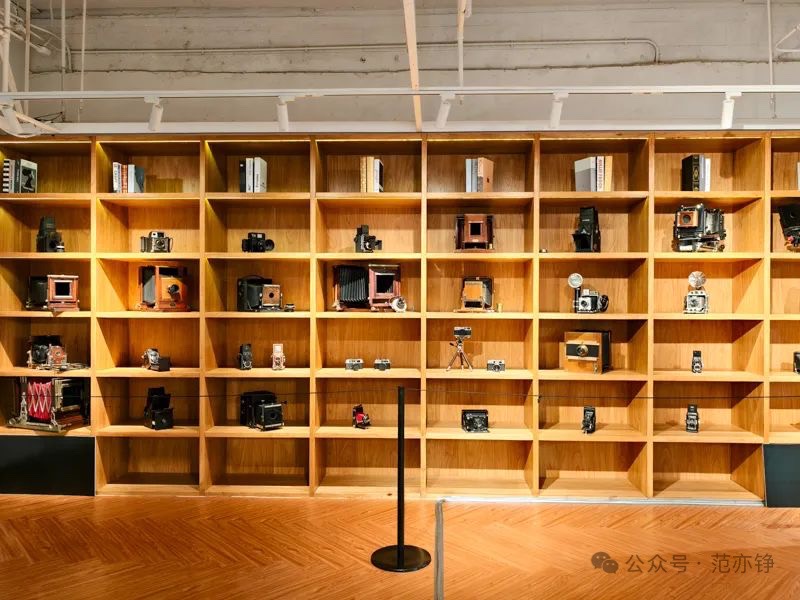

听说这栋楼1992年就建好了,但完全没老气。四栋楼用连廊串起来,像四本叠放的书。一楼创意花艺区,阿姨们插着永生花谈笑;三楼剧场里,白领们正排练《雅韵芬芳》越剧;四楼非遗展厅,00后跟着国家级传承人学做盘扣。红砖墙里,老上海的风情和Z世代的创意撞了个满怀。

上个月赶上“苕溪水遇见黄浦江”演出,湖州来的竹乐团用竹筒敲出《竹海山风》,非遗舞蹈《扫蚕花地》跳得满场生辉。静安的越剧团回赠一曲《雅韵芬芳》,台下阿姨举着手机边拍边念:“比电视里灵光!”散场后非遗市集更绝,安吉棕编、长兴紫砂、南浔三道茶,喝一口茶听一段故事,时间都慢了半拍。

午休时总看见穿西装的姑娘抱着尤克里里跑进教室,原来文化馆开了“白领艺术教室”。声乐、舞蹈、烘焙……12门课任选,关键还免费!来学习的小哥说:“每周三来学爵士舞,比喝咖啡提神多了。”二楼茶馆更绝,18元能看场公益电影,葛优的新片《爆款好人》观众好评。

非遗展厅的盘扣课总坐满年轻人。95后小林跟着传承人学打蝴蝶结,边缝边念:“这可比打游戏有成就感!”更绝的是中医课,朱氏内科传人教年轻人调体质,有姑娘听完直呼:“原来我胖不是懒,是脾虚!”文化馆把老祖宗的智慧,变成了能带回家的“生活指南”。

去年邻居带孩子参加“静待花开”夏令营,回来激动得发九宫格:孩子跟着特警学防身术,和警犬玩捉迷藏,还去华山医院老楼“探秘”。今年更绝,工商银行教“小小银行家”认人民币,消防员带娃爬云梯,有家长说:“这比上补习班有意义多了!”

每周三上午,三楼评弹书场必满座。老张头雷打不动来听《孟丽君》,茶杯一放就开始跟唱:“君臣大义……”散场后拉着新朋友去非遗展厅,教年轻人认老唱片机:“这叫留声机,我年轻时……”文化馆的烟火气,就藏在这些“传帮带”里。

晚上八点的文化馆更热闹。白领戏剧工坊里,有人排练《雷雨》;艺术空间里,油画班学员正给“苏河旋律”肖像展添新作。有次加班路过,看见穿旗袍的阿姨教年轻姑娘打太极,路灯把她们的影子拉得老长——原来文化从不需要“正襟危坐”,它就在这些“不务正业”的晚上。

文化馆的贴心藏在细节里:盲文导览牌、轮椅通道、免费直饮水,连卫生间都放着非遗香包。学员下雨没带伞,保安大叔直接递来文化馆定制的“文化伞”,伞面上印着盘扣图案,撑开就是一道风景。

离开文化馆时,天已经黑了。回头看,四栋楼亮着暖黄的灯,像四颗文化种子,在闹市里静静发芽。突然明白,所谓“文化馆”,从来不是冰冷的展厅,而是让每个人都能找到共鸣的“第二客厅”。

信纸作者:金宗林

请选择你想添加的收藏夹