导语:

修改发表于2025年07月30号 07点 阅读 3452 评论1 点赞16 ©著作权归作者所有

追忆,难忘的一次接兵经历

(陈耀旗)

铁打的营盘流水的兵。我离开部队已经有很多年了,但在部队的很多回忆,时常浮现在脑海之中。特别是那次我在部队的接兵经历,难以忘记。

1970年10月的一天,我们秦皇岛水警区的护卫艇中队刚结束保卫中央首长每年6月15日到9月16日在北戴河避暑疗养的海上警卫任务。舰艇进入保养,干部战士进入休整、学习、训练阶段。一天艇长到我岗位上告诉我,根据中队的安排,让我参加1971年的春季接新兵任务。

我入伍三年,一直在海上单纯巡逻训练,现在能有幸上岸去接新兵,那是非常兴奋的事情,战友们都羡慕领导对我的厚爱。可我除了兴奋,心里有点紧张,自己也才20岁,接新兵这种政策性很强的任务,我能不能出色地完成,心里没有底气。艇长看着我说:“我们当兵的,不就是从老百姓中来,再回到老百姓中去吗?接新兵就是接咱自家兄弟,有啥好担心的”?我半信半疑地点点头。那晚,我翻来覆去睡不着,脑子里全是接新兵的场景。

我们各艇抽调的接兵干部战士集中在北戴河司令部机关进行了一周的集中学习培训,学习培训内容包括征兵政策法规、征兵纪律等。

培训中根据这次接兵的地域、兵种和人数,我们分编为东北辽宁、广东顺德、江苏宜兴三个接兵小组,我则被分编在江苏宜兴小组。学习培训结束后,我们便各自奔赴自己的接兵地,开始一年一度的征兵工作。

我们小组到达江苏宜兴,住在县招待所,晚饭后领导召集我们开会,强调在与地方工作接触中必须注意军政军民关系,再次重温了接兵纪律和接兵政策,并分配了每人负责的区域,我被分配到宜兴高塍人民公社,负责征56个男性新兵。

第二天早饭后宜兴县高塍人民公社的武装部孙部长来县招待所接我去他们公社。当晚公社的一位领导把他的宿舍让给我,他暂时回家睡,那时候的干部周一到周六都睡在单位,以单位为家。

第二天,和公社武装部的征兵工作小组相关人员彼此作了介绍,孙部长说:“我们这里适龄青年参军的热情高涨,都愿意接受祖国、部队的挑选,兵源充足”。

很快武装部按照征兵工作流程开展了动员、报名、初审、体检和政审等工作。

70年代,宜兴的医疗条件比较差,体检要到镇江,镇江军分区牵头组织了有地方医生和部队军医的联合体检班子。我们海军的体检标准是潜水艇是甲级,水面舰艇是乙级以上,地勤是丙级以上。我接的56名新兵都是水面舰艇水兵,都须乙级以上身体。经过两天的体检,高塍公社体检乙级以上合格96名,远超56名的征兵数。

体检完后公社的征兵工作小组分2组下乡到96名应征青年的大队开座谈会,听取对应征青年的评价意见。当时宜兴交通还很落后,除县城以外,还没有柏油马路,没有公交车,出门都是田梗路,也没有自行车,干部群众出门全靠走。我和武装部范付部长2人一组,每天早上7.30时从公社办公室出发,以一小时走10里路的速度,到应征青年的所在大队听取意见。中午他们就安排在大队干部家里吃饭,我们交1毛5分钱和四两粮票,村干部家都很热情,拿出平时待客的咸鸡咸肉和鸡蛋招待我们,但从不喝酒。当时,民风、政风都很朴素,大队的干部和群众称呼上面来的干部都是在姓后面加同志,没有叫职务的。傍晚回到公社,晚饭就在公社食堂吃,也是交四两粮票和1毛5分钱。

走访结束以后,公社的征兵工作小组和我作为部队接兵代表进入审查定兵阶段。为了保证每个兵员都达到应征入伍标准,我们对每个兵员的户口簿年龄(当时还没有身份证)、家庭出身、体检情况、政治表现、座谈会评议,每道程序都进行了认真的梳理审核。

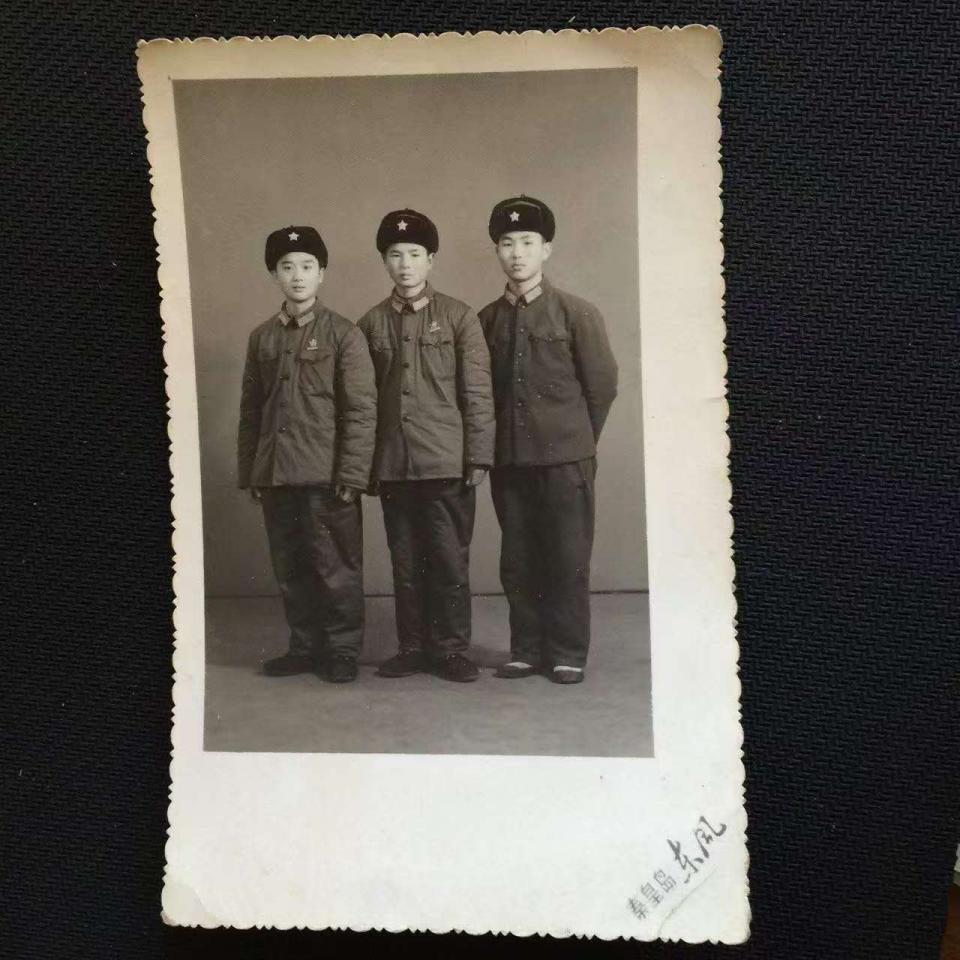

(左一是郑其明,中间是崔强生,右一是作者)

在该公社完成体检和政审工作后,公社武装部的孙部长和我进行了一次私下沟通,他说:有二个应征青年体检政审都及格了没问题,一个叫崔强生,是个孤儿,他父亲病故,母亲弃儿改嫁了,生活有大队照顾,如果去了部队,可减轻大队负担,另一个是郑其明,他兄妹俩个,他母亲嫌他父亲穷,跟人私奔了,他如果去了部队可以减轻他父亲的家庭经济困难,希望我能优先考虑。当场,我表示既然体检和政审符合应征入伍标准,这两个特殊兵就先列入56个新兵内了。武装部长很高兴,一定要晚上请我吃高塍特产猪婆肉。高塍猪婆肉是江苏宜兴高塍镇的传统名菜,被列为无锡市非物质文化遗产。

在兵源十分充足的情况下,我们对96个应征青年重又逐一梳理,甲级身体,贫下中农子女,高中文化,共青团员优先,对精选出来的应征青年重又进行了第二次体检,第二次体检增加了部队接兵人员的目测项目,最终,好中选优,确定了56个新兵名单。

新兵名单确定之后,我们对56个新兵进行了入伍前的家访。此时,我们去家访的对象已经就是战友的家了。每到一个新兵家,新兵全家都非常的热情,一定要留我们吃饭,因为没时间,我们都婉拒了,见我们不吃饭,几乎每一家都会煮三个水蒲蛋给我们吃,陪同我们去的干部说:“这是本地习俗中待客的最高的礼节,所以一定要吃的。我想现在我们走访的是战友的家了,那就吃吧,我就一口气把三个蛋都吃了。后来到了部队和新战士再次说起这个民俗时,新兵说:“我们当地家里来了珍贵的客人,我们都要煮三个加红糖的水蒲蛋招待客人,但是一般三个水蒲蛋客人要吃剩一个。我后悔我当时不懂本地习俗,给我的水蒲蛋,我不但全吃光了,还把汤水也喝了,我想碗里吃剩一个蛋留着,不卫生,也不礼貌啊?新兵们说,老家老年人也有一种说法,全吃完不剩,说明彼此关系不一般了,他们现在老家也已经没有这个习俗了。

家访结束紧接就是新兵的交接起运,我和公社武装部同志把56个新兵带到镇江军分区,归入整个接兵大部队。我们接兵部队与地方兵役机关进行新兵交接,核对新兵名单、档案材料、被装物资等,双方签字确认。当天新兵的穿上了梦寐以求的军服(还没有帽徽和领章)。新兵穿了还没有帽徽领章的新军装,回家住了一晚。第二天新兵回到镇江军分区,进行了两天初步的队列训练和纪律培训。两天后组织新兵有序登上绿皮火车,经过一天一夜的奔波安全顺利到达部队,开始三个月的新兵训练。

2010年,当年的宜兴兵邀请我故地重游。1970年一2010年,40年的岁月跨越,当年接兵时的青年小伙都已退休或临近退休,可喜的是当年公社武装部让我优先照顾的崔强生到部队提了艇长,转业回宜兴在海事局担任付局长,郑其明在部队也提了艇长,转业回宜兴担任工商所长,还有很多当年的新兵在部队提干,转业回家乡担任了重要领导岗位。

岁月沧桑,不改山河本色。40年前的一次接新兵工作,生动体现了部队就是革命的大熔炉,无数普通青年在这大熔炉里,坚定了革命信仰,增长了才干,改变了命运,这真是一个激情燃烧的年代,值得我们永远铭记!

(2017年在北戴河老战友聚会,左一是崔强生,右一是郑其明,中间是作者)

(照片由作者提供)

请选择你想添加的收藏夹