导语:

修改发表于2025年05月03号 05点 阅读 3274 评论0 点赞12 ©著作权归作者所有

外公的生平:

道安先生,我的外公

叶子

我的祖辈或是中医名家,或是中药故人,从事中医药史志的编纂工作后,我努力收寻上代人的有关资料,尤其是外公道安先生的生平和医馆穆如楼的历史,这也是我自传中的一份重要资料。

外公姓陆,名劼夫,生于清同治二年(公元1863年),广东鹤山人,系南海先生(即康有为)的高足,十七岁取得县试第一名,香港格致书院毕业后曾在海外游学。回国后,承母舅当时广东一代名医冯璋臣指导下学医,曾做过晚清的太医,官名叫陆乃翔。

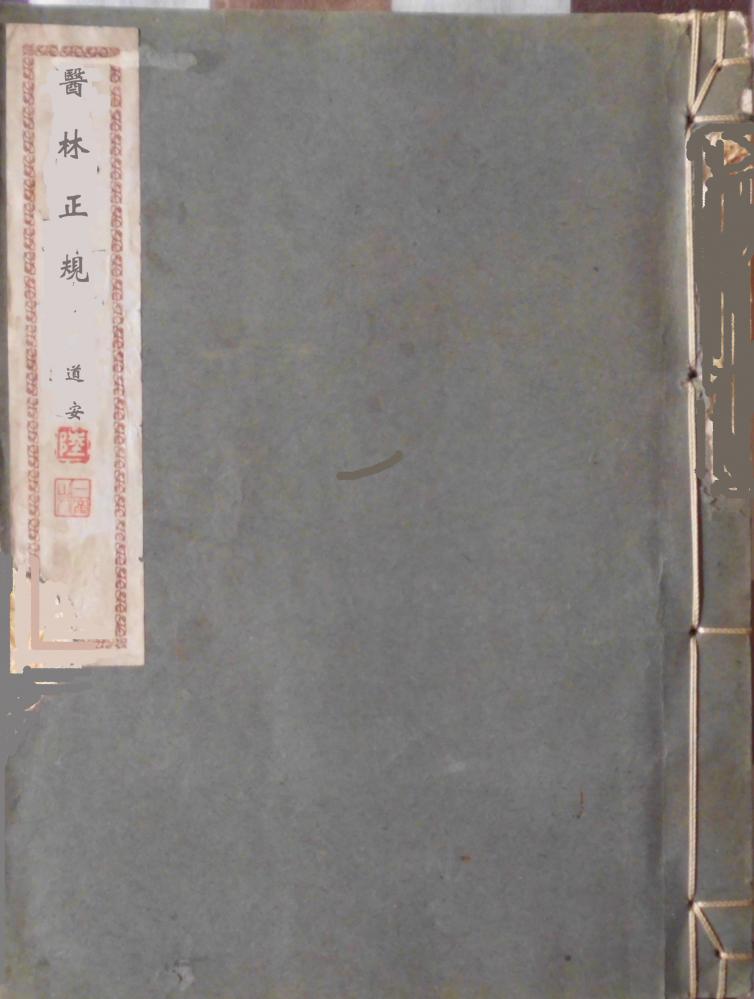

当年外公跟随康有为学习诸子百家时,便感到《内经》十分精妙,从而爱上了医学。外公认为:“吾国医池托炎黄进化结晶,……使吾民族得有五千余年悠久之延续四百兆繁荣之衍育者厥绩桑中谓至伟。”这是外公学医的一个启蒙时期。而后在跟母舅学医中,常做笔记形式的帙文,无论入清宫当医官,还是民国时行医济世,始终保持了这个习惯,暮年重病在身,外公唯恐其医术坠失,就著书流传,以谢母舅的教泽。《医林正规》全书分为脉法、伤寒表症、虐疾、暑症、砂症、厥症、妇科、伤寒真方歌括、时方歌括等十卷,要方近千,歌诀上百,被当时人称之谓“平正通达切当谨严井井有条琅琅可育 ”。《医林正规》写成于1937年,而今已有80个年头了。

外公行医的医馆穆如楼,原是地处长阳路上的一座古朴典雅的园林建筑,解放后母亲把它捐献给了国家,从而进入黄浦区房产公司当了一名二十五级的国家干部。然而穆如楼几经易手,终因无人打理、年久失修,撤除后建造成现代的高层商业大厦,再也找不到其一丝古老的园林踪迹。

幼年时,我几次随母亲到过穆如楼,瞻仰过外公曾经著书立说、行医济世的地方。“穆如”两字取之《诗经》“古甫作颂,穆如清风”的诗句,是“美好、淳和”的意思。走进穆如楼,犹如在读鲁迅先生的《从百草园到三味书屋》,进月门,踏石径,绕假山,越小溪,迎面就是一幢古朴的两层小楼,楼下是外公的藏书室和医馆,楼上是母亲的画室和卧房。

踏进穆如楼,就能闻到阵阵的幽香,这就是久放药材留下的味道, 然而这时的楼院已经空荡荡的,往日的景致早已无踪无影。我总会快步上楼,推开紧闭的房门,打开木格的窗棂,母亲望着窗外的花草树木,止不住的眼泪直往下流淌。母亲是外公五十岁时生的唯一女儿,上面还有两个哥哥。母亲曾在穆如楼医馆帮外公抄写药方,学习工笔绘画的技艺,十六岁时在此创作了处女画《蝶猫秋游图》。

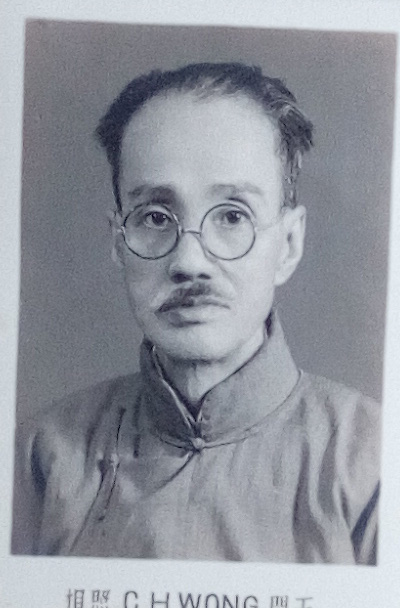

我无缘见过外公,只能从外公的老照片目睹他的尊容,有戴着金丝边眼镜的坐像照片,还有辛亥革命前来到上海穆如楼医馆的生活照片,如今这些照片也有上百年了。当太医时提着脑袋过日子的,但是外公坚持“对症下药”,认真为宫廷贵族拟写“脉案”(处方),对所用每一味药材,都能说出其出处和功能效用,以及配伍后的作用。每次煎好药,外公都要“先尝之”,以保证药效达到预期的效果。外公之所以辞官,一是担忧“伴君如伴虎”,迟早会遭不测,更因为目睹了官场的腐败不愿同流合污。外公辞官后带站宫廷女伶妙严来到上海,长阳路开设了穆如楼医馆“悬壶济世”,他坚持一视同仁,对贫困的平民百姓不仅免费诊治开方,有时甚至还赠送药费;而对权贵富豪却毫不手软,该“斩”的就“斩”;还有对于著书立说,外公更是一丝不苟,常常为了一味药,会赶到中药店买来品验。他写中医药的书,有中医的内科、妇科、儿科、眼科,还有疑难杂症的,他所著的医书《医林正规》,得到过原国民党中央国医理事会的重视,理事谢利恒先生(注)还作了序言。

外公“当清官,不要当贪官”的遗训,给我的影响最深。从云南边陲的军营调回上海,在总公司武装部工作二年后,我便走上了纪检岗位,从纪检专职干部,到纪委副书记、书记,一干就是近三十年,外公的遗训常常回旋在我的脑海中,始终鞭策着我。走进纪委办公室的第一天,我就立下誓言:“当共产党的纪检干部,要乐于清贫,勤政廉洁。”

追求什么样的人生,各人有各自不同的认识,有的认为金钱就是追求对象,有的认为权力就是追求的目标。中国历史数千年,老百姓都渴望遇到清官,为此,包公、海瑞、于成龙等历代清官就成为人们传颂的偶象。“为政清廉”这也就是我的人生追求。

“当清官,不要当贪官”,党的干部更要讲奉献讲自律,想发财就别当共产党的官。“做人要清清白白,做事要堂堂正正”是我的宗旨,“为官清政,为官清廉”是我的座右铭。人生追求七十六年,蹉跎岁月志不移,我执著地跟着中国共产党,追求人生的真谛不回头。

外公,我记住你的遗训!

注:谢利恒(1880-1950年),名观,晚年自号澄斋老人。江苏武进罗墅湾人。其伯祖兰生,祖葆初,均为孟河(江苏武进)名医。谢氏幼承家学,熟诵《内经》、《难经》、《伤寒论》及方书、本草。又工古文辞,精究经书、历史舆地之学。甲午战争(1894年)后入致用精舍(原名龙城书院)学习新学。尝从苏州名医马培之学医。1901年肄业于东吴大学。1905年任教于两广优等师范学校,1911年前后两度供职于商务印书馆,编辑地理、医学图书。历任上海中医专门学校,神州医药总会附设中医大学校长;又曾任上海市国医公会、中央国医馆等学术团体职务。1929年民国政府中央卫生委员会通过废止中医案时,中医界公推谢氏为赴宁抗争之首席代表,历时数月,终于迫使当局收回禁令。

信纸作者:林林总总

请选择你想添加的收藏夹