导语:

修改发表于2023年09月21号 22点 阅读 11049 评论17 点赞58 ©著作权归作者所有

今年6月29日,沪上的中国近现代新闻出版博物馆开馆了,得知这消息,颇有些兴奋,因自己年轻时曾从事过新闻出版工作,直至今日,仍对那一段峥嵘岁月记忆犹新。

作为国内首家新闻出版专业博物馆,这里拥抱着新闻出版业的过往与未来,讲述新闻出版的“前世今生”。中国近现代新闻出版博物馆设立了一个主题馆和五个分馆,涵盖新闻出版通史、印刷技术、儿童出版、艺术设计、数字出版、音像出版等内容;包括图书、期刊、报纸、唱片、名人手稿、文件档案、生产工具等等。

进入博物馆,从一楼至五楼,从主题馆到分馆,仔细观赏,涌动激情,感受新闻出版业的发展历程。看到百年前中国先进知识分子为新闻出版而奋斗,也看到印刷技术、出版内容等方方面面,随着时代变迁而一路演变。

博物馆位于杨浦区周家嘴路3678号。

博物馆地处杨浦滨江文化带,毗邻上海出版印刷高等专科学校、复旦软件园等。杨浦拥有“百年大学、百年工业、百年市政”的丰厚资源,与周边共同形成具有影响力的文化设施群。

进入博物馆,一楼大厅内的文创店。

从一楼至五楼,主题馆和分馆的设置标牌,观展一目了然。

现代新闻出版博物馆室内展陈,带你穿越出版世界的过去与现代。

作为全国首家新闻出版专业博物馆,这是一个沉浸式的,活化的博物馆。保护和传承新闻出版历史文化,在彰显海派文化的同时,演绎上海城市精神内涵。

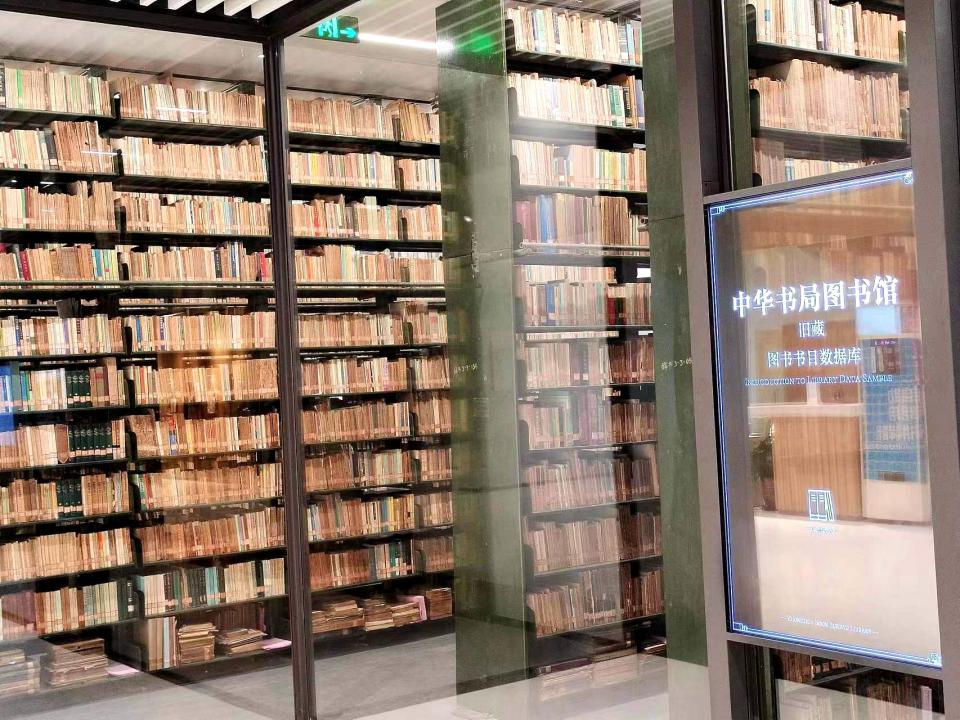

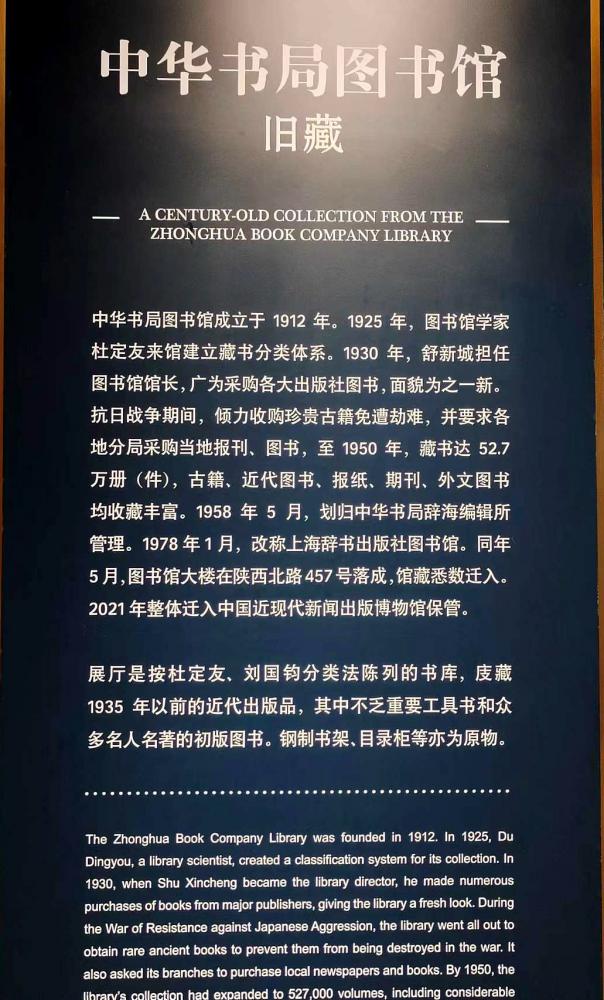

一进来,就被这中华书局图书馆震撼了。一楼展厅,直接“搬”来了中华书局旧有图书馆的部分馆藏,内含《新青年》,《古今图书集成》影印底本等17万册藏书。我感受到了,里面藏满了人类文明的结晶。

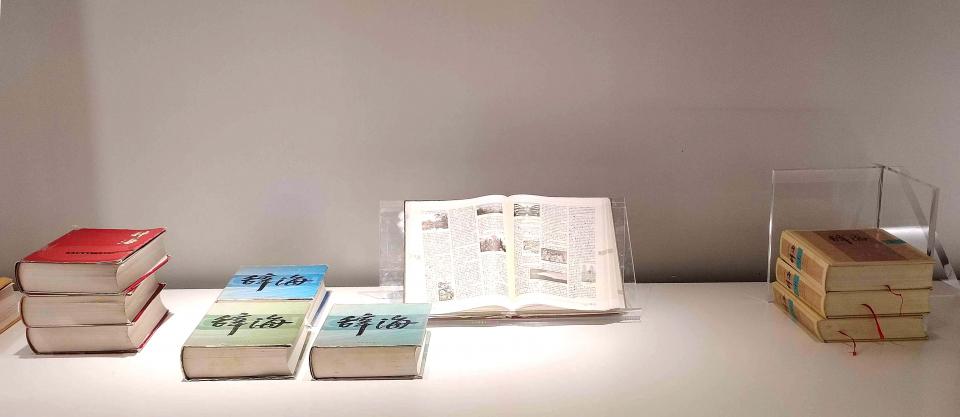

上个世纪,哪些新闻刊物曾红极一时?出版社,报馆、印刷厂又是如何作业的?重温历史,展馆将珍贵文物带到我们身边。

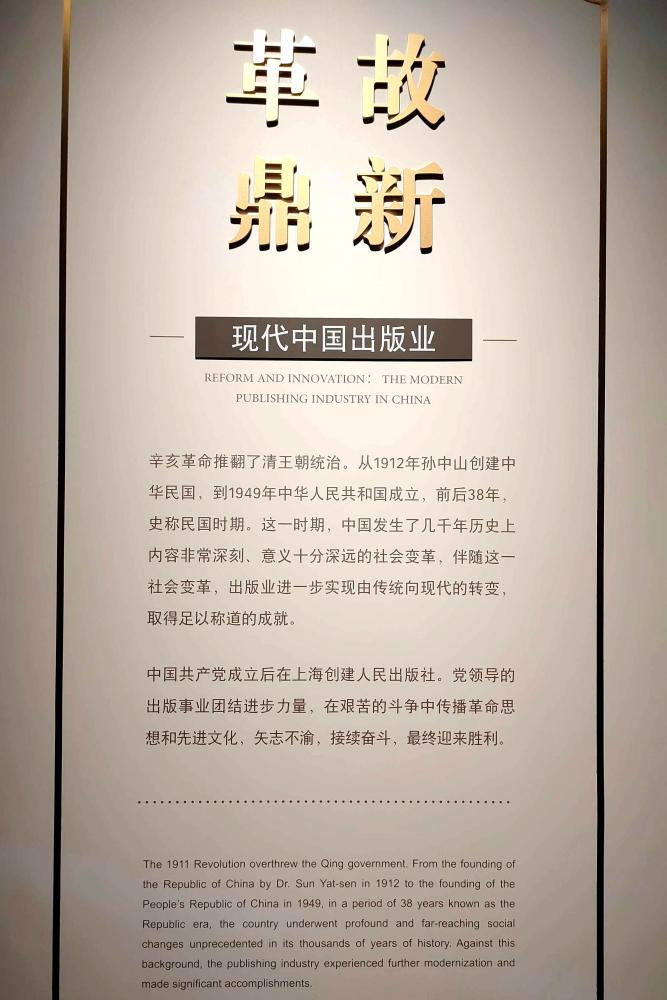

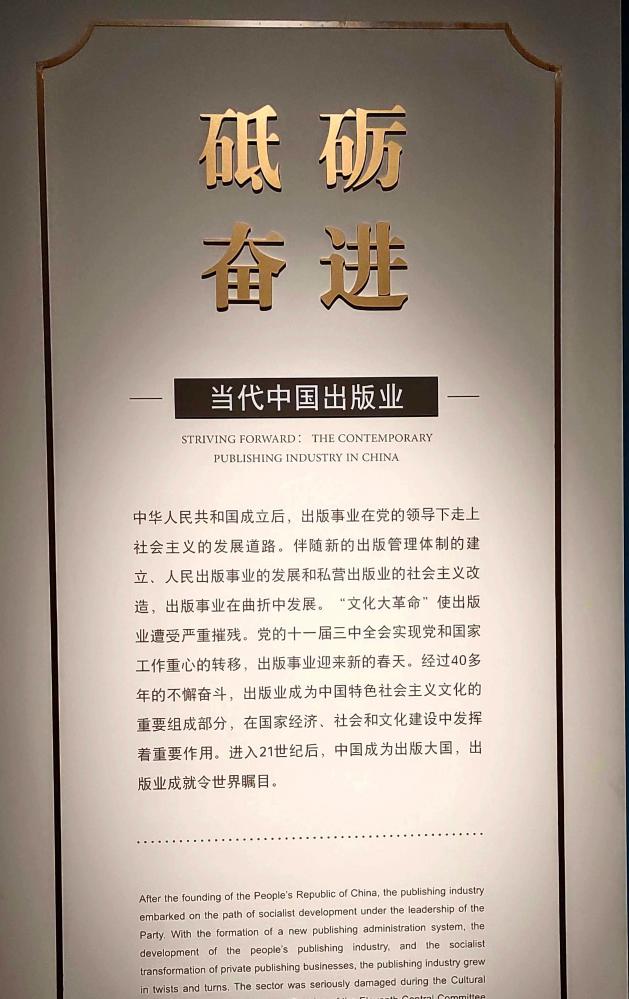

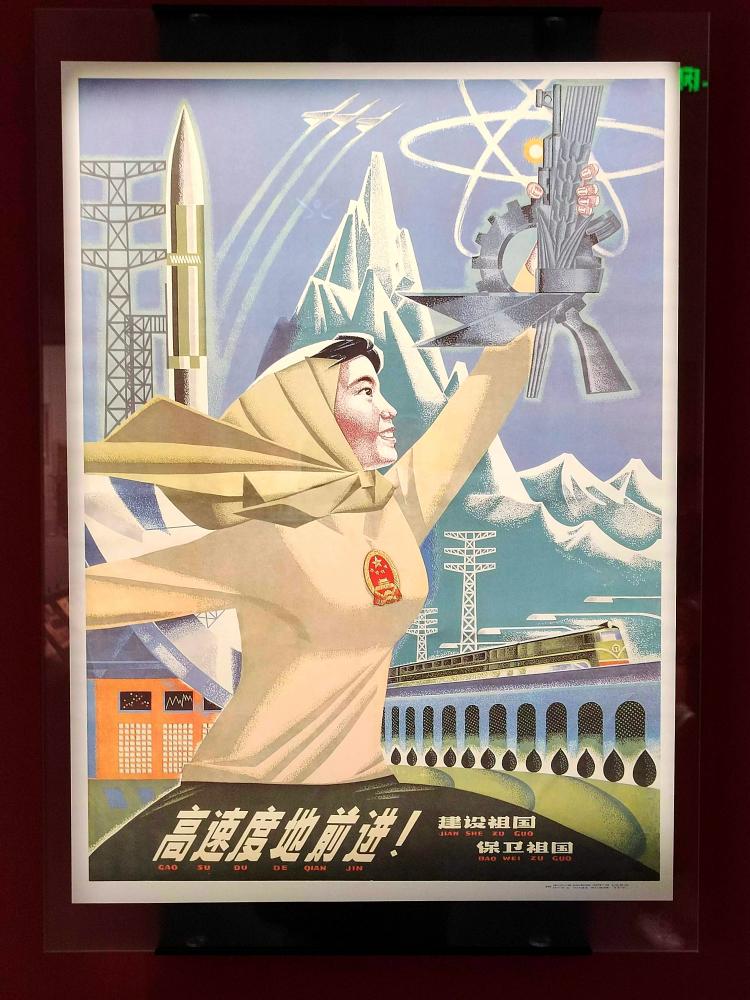

源远流长的中华文明孕育了中国出版业。自“西学东渐”以来,中国出版业积极改进技术,继承弘扬传统文化,传播科学理论,到21世纪初,中国进入世界出版大国的行列,特色鲜明。党的十八大后,在新的历史起点上,中国出版业开始了新的征程......

回顾近现代以来中国出版业的发展历程,深切地感到:出版业与国家民族前途,命运紧密相连,先进的中国知识分子为民族复兴奔走呐喊,出版是他们的重要阵地。

三楼印刷技术馆,则以近代印刷技术的传入与发展为切入点,展现中国出版印刷技术从传统向现代的转型。

其中一台石印机,是这里的“镇馆之宝”。长4米,重4吨,1870年自德国引进,这在当时是最先进的印刷设备,几经技术改造,在印刷行业“效力”百年。石版印刷可以更换版面,且成品质量精良,可用于印书法、印绘画,极大地解放了新闻出版的生产力。如今,通电后它仍能运转。

走进场馆,各个展厅都很有看头,参观者可借助多媒体数字屏检索相关栏目。

四楼数字出版馆以“穿越时空”为主题,集中呈现传统出版媒介的数字化转型、新媒体的创新发展成果。

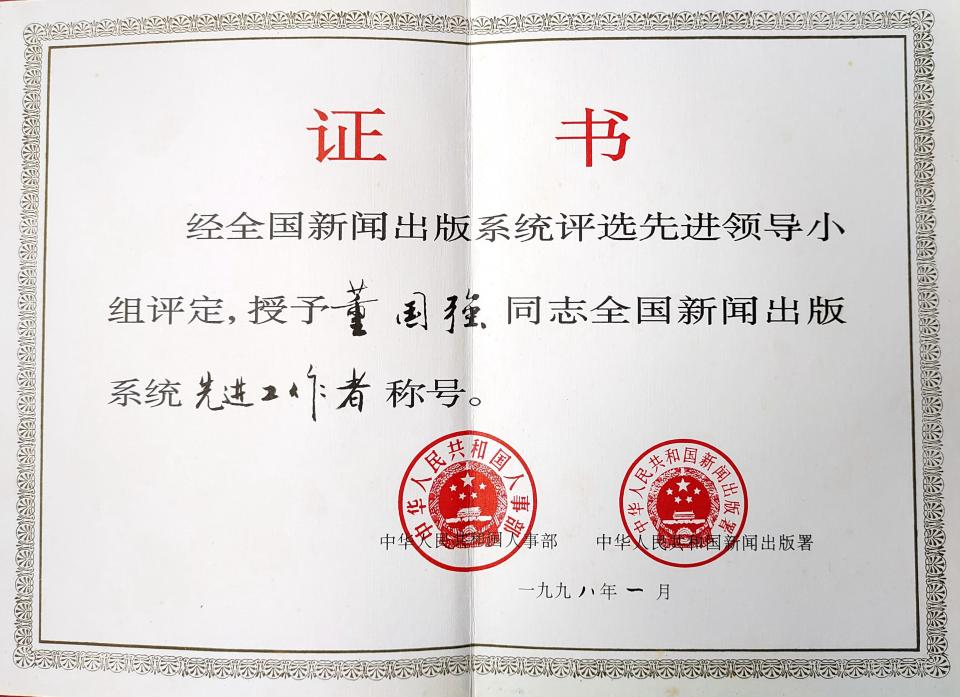

上世纪九十年代,随着新闻出版事业的发展,国家成立了“新闻出版署”,各地相应成立了新闻出版管理部门。在这大背景下,我从宣传部门转入新闻出版部门,曾主持过地级市的新闻出版工作,在相当长的一段时间里,主写和起早了一些重要文稿,政策性文件,规划,组织了全市新闻出版的重点项目,较深刻地掌握相关新闻出版工作的内涵和外延......在大家的支持下,在工作中取得了一定的成绩,曾受到国家,省有关部门的表彰,奖励。

这是国家颁发的荣誉证书。

想起那年去北京开会,领取证书和奖章的时刻,心中久久不能平静。

十年对新闻出版事业的执着追求,留下了一串串的脚印......“十载夙兴夜寐,十载斗转星移”,那些年,把自己一生最具活力的时光,贡献给了新闻出版事业......如今走进新闻出版人自己的博物馆,随想纷繁。虽然我已退休,但忆起那段激情澎拜的岁月,依然很欣慰。

文/摄影 国强

2023年9月21日夜

信纸作者:国强

请选择你想添加的收藏夹