导语:

修改发表于2023年05月25号 05点 阅读 10582 评论1 点赞15 ©著作权归作者所有

我曾走过的西双版纳孔明山

(叶子后知青时代散文)

叶子

日前,与我一起插队,并住在同一个草栅中生活过的上海知青老李,如今与他傣家妻子及儿女们住在西双版纳首府允景洪,他通过微信给我发来近日他们爬上孔明山,瞻仰诸葛孔明的石像和怀念武候石碑的视屏。我又从网络上查阅了《西双版纳报》上刊登的游记《再攀孔明山》。

《三国演义》中的有一段“孔明七擒孟获”的故事:诸葛孔明带兵进军南中,平四郡、擒孟获以后,蜀军进入勐缅一路南下,渡过补远江来到南糯山倚邦街一带,在附近高坡上扎营驻军,还设了了望哨,我当年的营房有在这座后被取名“宾(兵)防山”的半山坡上。

据文章介绍,当年孔明看到满目山岭都长着茶树,便把茶叶的用途告诉了当地摆夷(傣族的前称)人,并教会他们采茶制茶技术,南糯山的茶林中就有一棵茶王树,据说当年诸葛亮将拐杖在地上一拄,转眼间变成茶树,生长出翠绿茶叶,于是摘叶煮水喝,并用茶水洗眼,士兵们眼病痊愈,故当地人称茶树为“孔明树”, 说是孔明亲手种的,故当地人尊孔明为“茶祖”,孔明生日那天当地人要饮茶、赏月,放“孔明灯”,并写入历书。孔明在南糯山一个石头山驻军的山坡上仗剑祭风,后人称这座山叫做孔明山,还有了祭风台之名。

因为孔明离开时,遗留下一个木梆,故有倚邦(遗梆)之名,还有了架布(前下的夹布)、曼专(埋砖)、曼林(弃马玲于林中)、革登(搁留下马蹬)、革登,芒通和芒瓦埋铜铓于瓦中埋铜铓)等不少地名。

我翻阅过《西双版纳州地方志》,看到过南糯山也称作“孔明山”:西双版纳勐海县境内,一左一右矗立着两座著名的古茶山,即巴达古茶山和南糯古茶山,两座山好像女人的两个乳房,拱卫着西双版纳这颗祖国西南边陲的璀灿明珠,也养育着西双版纳的生灵。南糯山是爱尼族居住地,爱尼人称“南糯山”为“孔明山”,他们认为南糯山的茶树最早是孔明栽种的。干栏式的竹楼傣族人居住地地方,据说是根据诸葛亮的帽子样式所设计,哈尼族爱尼人的短裙,是依据诸葛亮的扇子款式设计的。

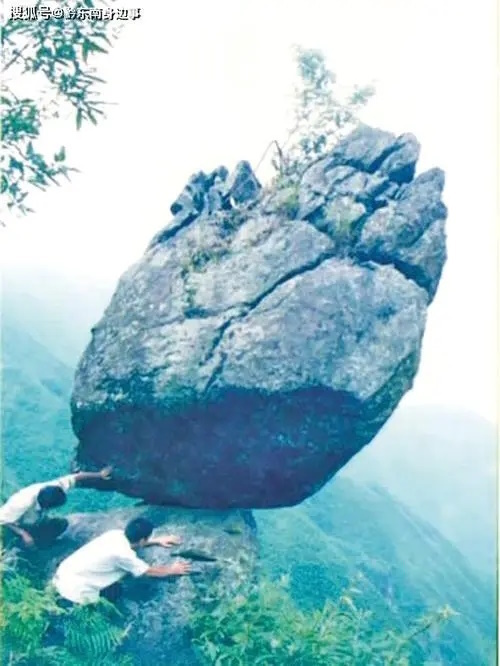

当年我还在西双版纳担任属地后发电厂的技术厂长时,曾经步行走上附近的南糯山,为当地傣乡人检修过变电站,还在茶王树侧的茶叶试验站住过夜,同样我还沿着马帮行走过的茶马古道(是当年一条对外经济文化交流的山间通道,是以马帮为主要交通工具的民间商贸走廊,以马帮为主要交通工具的民间商贸通道),走近过孔明山,这是充满神秘,风光自然的一个文化遗产,孔明山如今已成为如今傣乡的一条旅游线路。如今离开西双版纳已经四十多年,幸好还有生活在傣乡的上海知青和傣家朋友,从而让我不时能了解到那里的发展变化。今天我又看到一段传说,说是森林茂密,枝缠藤绕,野生铁树遍布孔明山,因山顶远看酷似孔明手持鹅毛扇,有的说此山又像孔明帽子而得名。孔明山顶处有一块平台,称为祭风台。据《新篡云南通志》记载:站在“祭风台其上可俯视诸山,俗传武侯于此祭风,又呼为孔明山。”

孔明山,自然之山,人文之山,是历史遗址,是文化遗产,晚是汉族与少数民数心心相映的一个见证。

信纸作者:叶惠麟笔名叶子

请选择你想添加的收藏夹